Cette série explore la thématique de l’influence, et notamment les freins et obstacles français au développement d’une culture de l’influence. En arrière-plan, il s’agit de se demander s’il n’y a pas un lien entre ces difficultés et les freins et obstacles français au développement d’une culture de l’interculturel.

1er article : Notes de cadrage – mise en évidence de certaines défaillances françaises dans le déploiement des stratégies d’influence.

2e article : Cas d’un échec français concernant le véhicule électrique – il s’agit d’une étude de cas autour de l’échec de l’industrie française du véhicule électrique pour faire valoir une norme au niveau européen.

3e article : Des Chinois aux normes – ou comment les Chinois procèdent pour s’imposer peu à peu dans les organismes internationaux de normalisation.

4e article : La colère de Renoir – il s’agit du cinéaste Jean Renoir, et de deux textes qu’il a écrits dans les années 30 où il s’indigne déjà des défaillances françaises en matière d’influence.

5e article : Esprit, culture, influence – le présent article.

Chaque article peut être lu indépendamment des autres.

* * *

Un pas de côté

Eloignons-nous un instant des enjeux économiques, des entreprises et de l’Etat, rapprochons-nous d’autres domaines pour confronter leurs interrogations aux nôtres et mettre en évidence le socle commun de réflexions utiles aux analyses et études de cas abordées dans cette série d’article sur le “complexe de l’influence”.

En France, il y a deux disciplines qui se méfient de l’influence et la culture, parfois même jusqu’à les rejeter: la psychanalyse et la psychologie. Cette méfiance est une position revendiquée par la majorité des praticiens en ce qu’elle correspond à une certaine idéologie marquée par le primat accordé au sujet souverain et à l’universalisme de ses présupposés. Et il y a deux courants minoritaires qui luttent contre cette position et qui, pour cette même raison, sont régulièrement et violemment attaqués afin de les réduire au silence ou de les maintenir le plus loin et le plus longtemps possible dans les marges. Il s’agit de l’hypnothérapie et de l’ethnopsychiatrie.

- Dans la relation entre le patient et l’analyste, l’hypnothérapie réhabilite la notion d’influence que la psychanalyse minimise, voire ignore. En détrônant le sujet souverain et indépendant et en mettant l’influence au centre de l’identité, elle opère une révolution copernicienne scandaleuse pour les gardiens du temple psychanalyste – c’est ce que montre François Roustang dans son livre essentiel Influence.

- Dans la relation entre le patient migrant et le thérapeute, l’ethnopsychiatrie prend en compte le système d’interprétation de la maladie que le patient porte en lui avec toute sa complexité culturelle qui ne correspond pas forcément au système d’interprétation occidental. Tobie Nathan est un penseur important de l’ethnopsychiatrie, il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, dont L’influence qui guérit.

De l’influence à la culture

« Il n’y a pas de relation humaine qui ne soit soumise à l’influence. » (Roustang, p.44) Le constat paraît simple et évident. Tout individu, aussi passif et silencieux soit-il, influence ceux qui l’entourent. L’influence est l’autre nom de la relation interindividuelle. La plupart du temps, ces phénomènes d’influence se produisent à notre insu, à un niveau discret et inconscient qui échappe à l’attention.

Parfois, ils sont consciemment élaborés, comme dans le cas d’une mère qui raconte une histoire à son enfant pour calmer sa peur du noir au moment de se coucher. Elle va alors détourner l’attention de l’enfant pour introduire dans son esprit d’un récit apaisant qui vient remplacer le récit angoissant. Elle cherche donc à piéger l’attention par une stratégie rusée. C’est une forme de manipulation bienveillante, et la vie quotidienne comprend une multitude d’actions d’influence visant à modifier, transformer, orienter les relations interindividuelles.

Ces actions d’influence doivent rester tacites, implicites ou inconscientes pour être tolérées socialement. Malheur à celui qui les met en évidence ou qui revendique leur élaboration consciente ! Il sera alors accusé des pires intentions et, surtout, il se verra exclu pour avoir mis en pleine lumière ce qui doit rester dans l’ombre :

« La prime doit aller sans conteste à qui ne veut rien en savoir. Ce qui est toléré dans l’état d’ignorance ne saurait donc être supportable en cas de lucidité. » (Roustang, p.44)

Pourquoi un tel malaise au sujet des actions d’influence ? Parce qu’elles remettent en cause l’idée que chacun d’entre nous est un sujet autonome, indépendant et libre de ses choix. Cette idée est une croyance solidement ancrée dans notre culture occidentale, à tel point que rien n’est plus pressant que le désir de chacun de montrer qu’il a une personnalité originale, qu’il sait faire preuve d’indépendance d’esprit et qu’il n’est pas soumis à l’influence d’autrui pour mener sa vie. Ce désir entre inévitablement en conflit avec la réalité des interactions humaines, ce qui produit du ressentiment chez ceux qui n’acceptent pas l’influence des autres et de l’inhibition chez ceux qui vivent cette influence comme de la soumission aux autres.

L’hypnothérapie vise justement à agir sur cette influence en la prenant en compte, autrement dit en revalorisant ce phénomène que notre culture, et notamment la psychanalyse, tend à ignorer car contradictoire avec la liberté et la souveraineté du sujet. L’influence est en effet liée à trois éléments qui mettent mal à l’aise la psychanalyse: la réciprocité, la suggestion et la modification, autant d’éléments qui renvoient à la relation entre le patient et l’analyste. L’hypnothérapie va au contraire recentrer l’analyse sur ces trois éléments, pour mettre au cœur du travail les jeux d’influence.

En faisant ainsi, elle quitte le territoire de la psychanalyse et elle rompt avec l’idée d’un patient qui serait un être libre et indépendant, ce qui ne va pas de soi car en contradiction avec notre conception du sujet :

« Pour penser quelque chose de ce genre, il faudrait abandonner la conception monadique de la psyché, ne plus considérer l’indépendance comme le fin mot de l’histoire, estimer au contraire que nous naissons, nous vivons et que nous mourons au sein d’une multitude de relations, grâce à une multitude de relations qui nous définissent et qui sont sans cesse à susciter et à réactiver pour qu’une existence propre soit possible. » (Roustang, p.36)

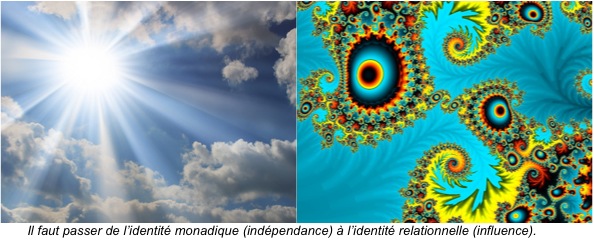

J’illustre ce propos par l’image d’un soleil rayonnant qui se conçoit souverainement indépendant, image qu’il faut quitter pour penser la psyché et qu’il fait remplacer par celle d’une structure fractale où ce qui compte en premier lieu, c’est la relation et l’interdépendance :

Or, cette nouvelle conception de l’individualité fait émerger une dimension nouvelle ou méconnue en chacun de nous. L’individu n’est pas seulement constitué de ce qu’il a appris consciemment mais également de ce qu’il a appris à son insu, sans en avoir conscience :

« Il y a la mémoire de ce que nous avons appris sans le savoir dans un processus d’imitation spontanée, depuis notre façon de marcher, de manger, de nous vêtir, jusqu’à celle de parler et de penser, de rire ou de pleurer. Tous ces traits, que nous avons assimilés sans nous en rendre compte et qui sont spécifiques de notre culture et du milieu restreint où nous sommes nés et où nous avons grandi, ont été inscrits à notre insu dans notre esprit, dans notre âme et notre corps. Ils sont donc à la fois ce qui caractérise notre individualité et ce qui nous permet de communiquer avec les autres et avec le monde. » (Roustang, p.91)

Les spécialistes en management interculturel reconnaîtront ici la partie immergée de l’iceberg de la culture (pdf) d’Edward Hall. François Roustang nomme cette partie de l’individualité « corps social individuel ». Or, comme il l’indique dans l’extrait ci-dessus, ce corps social individuel comporte aussi une composante culturelle. Si ce corps social individuel est ce qui permet de communiquer et d’interagir, on ne peut faire l’impasse sur le prise en compte de facteurs culturels dans la communication et l’interaction avec des étrangers.

De la culture à l’influence

« Culture et psyché sont homologues. » (Nathan, p.160) Avec cette affirmation, Tobie Nathan rejoint le constat établi précédemment par François Roustang. Le plus remarquable tient au fait que, dans leurs parcours respectifs, ces deux penseurs et praticiens sont partis du socle commun de la psychanalyse pour s’en éloigner progressivement, l’un en explorant le territoire de l’hypnose qui remet l’influence au centre de l’analyse, l’autre en mettant en place des dispositifs thérapeutiques pour les patients immigrés, ce qui l’a amené à recentrer l’approche sur la culture. L’un et l’autre rencontrent alors ce couple influence/culture rejeté par la psychanalyse, notamment et surtout dans le contexte français structuré par une matrice culturelle où prédominent la souveraineté et l’universalité du sujet.

Tobie Nathan est le représentant actuel le plus éminent de l’ethnopsychiatrie. Sur la base des travaux fondateurs de Georges Devereux, il a créé en 1979 la première consultation d’ethnopsychiatrie en France à l’hôpital Avicenne. Dans L’influence qui guérit, il revient sur l’interrogation fondamentale qui a été le point de départ de cette expérience novatrice :

« Lorsque nous avons commencé notre consultation d’ethnopsychiatrie à l’hôpital Avicenne de Bobigny, nous sommes partis de l’interrogation suivante : en matière de psychopathologie, peut-on, comme en médecine, partir d’un a priori universaliste, considérer que, au moins du point de vue de leur fonctionnement psychique, tous les humains sont identiques ? Ou bien, doit-on considérer les différences de langue, de coutumes, de croyances comme faisant partie de l’être même des personnes et penser notre discipline en conséquence ? » (Nathan, p.153)

Tobie Nathan et son équipe ont fait un pas en dehors de leur zone de confort culturel pour découvrir que – pour reprendre l’expression de François Roustang – le corps social individuel était également culturel. Si l’on prend en compte cette dimension, il faut alors mettre de côté l’a priori universaliste qui nie justement la spécificité culturelle. La psychiatrie – qui repose sur cet a priori – est en effet impuissante à traiter de patients qui sont porteurs de systèmes d’interprétation de leur maladie incompatibles avec le système occidental. L’ethnopsychiatrie va donc d’attacher à intégrer les énoncés culturels et les pratiques traditionnelles dans le dispositif thérapeutique.

Ces pionniers ont alors vu venir en consultation des patients immigrés qui, aux mains de la médecine occidentale, allaient d’échec en échec, de récidive en récidive, parfois depuis de nombreuses années, parce que cette dernière ne sait ni ne peut les écouter en tant que tels dans la mesure où elle « perçoit le migrant comme un humain universel et non comme un être de culture » (p.191). Monde des esprits, croyances, sorcellerie, rituels, pratiques divinatoires, médecine traditionnelle, objets-talismans, etc., constituent des systèmes de sens et des représentations de soi, des autres et du monde au sein duquel s’insère l’expérience du trouble psychique. Vouloir isoler le trouble de son contexte revient à exercer une violence supplémentaire sur le patient, voire à aggraver ses symptômes et à produire chez lui un violent ressentiment qui peut se muer en « rage d’anéantissement » (p.191).

« Rage d’anéantissement », l’expression est forte. Il faut la rapprocher d’une affirmation tout aussi forte de l’anthropologue Edward Hall qui écrit dans son introduction à Au-delà de la culture (p.12) :

« D’un point de vue culturel comme d’un point de vue psychologique, il est important que l’homme comprenne que renier sa culture est aussi destructeur que nier le mal. »

S’il est destructeur de renier sa culture, qu’en est-il de cette destruction lorsqu’on nous fait renier notre culture ? Or, c’est bien l’expérience traumatisante que vivent les migrants quand ils sont considérés selon un a priori universaliste. Pour adopter un autre point de vue sur ces patients, il est nécessaire de reconnaître les facteurs culturels, certes non comme l’identité entière, mais comme une partie des déterminations de l’identité. Cette reconnaissance de la culture est à la base de l’ethnopsychiatrie.

Mais cette reconnaissance ne peut se faire qu’en s’éloignant de la psychanalyse qui nie ces mêmes facteurs culturels au profit d’un sujet aculturel. La séance d’ethnopsychiatrie ne met pas face à face un analyste et un patient mais réunit de nombreux protagonistes autour du patient : linguistes, médiateurs, anthropologues, psychologues, assistantes sociales, afin d’intégrer le patient dans une communauté où son expertise de patient est écoutée, accompagnée, commentée selon différents points de vue dont nul n’est énoncé comme supérieur ou meilleur par rapport aux autres.

Cette assemblée qui entoure le patient est cependant organisée en fonction d’une objectif bien précis : apaiser son tourment psychique en mettant en place une stratégie thérapeutique. C’est là que l’attention portée sur les facteurs culturels, sur le choc culturel vécu par le patient en France, sur les blocages interculturels qui pèsent sur son psychisme, que l’ethnopsychiatrie rencontre la notion d’influence, cette « influence qui guérit » pour reprendre le titre de l’ouvrage de Tobie Nathan, à tel point que, tout comme dans l’hypnothérapie, l’influence se trouve au cœur du travail thérapeutique de l’ethnopsychiatrie :

« La seule discipline scientifique défendable serait, si l’on me pardonne ce barbarisme, une influençologie, qui aurait pour objet d’analyser les différentes procédures de modification de l’autre. » (Nathan, p.21)

Déni de la culture, déni de l’influence

Comme on le voit, revaloriser l’influence dans le traitement hypnothérapeutique conduit à mettre à jour le corps social et culturel de l’individu, et réhabiliter la culture dans le psychisme revient à recentrer l’action thérapeutique sur l’influence. Mais ces pratiques (hypnothérapie, ethnopsychiatrie) sont minoritaires en France, l’une étant dénigrée comme une forme de mysticisme et l’autre étant accusée de stigmatiser les appartenances culturelles.

En parlant de « déni » affectant la culture et l’influence, je fais évidemment allusion ici au titre de l’ouvrage du sociologue Hugues Lagrange, Le déni des cultures, paru en septembre 2010. Dans ce livre, il met en évidence que des phénomènes de choc culturel se produisent chez les migrants, et notamment chez leurs enfants confrontés à des systèmes culturels extrêmement différents, et parfois contradictoires, entre ce qu’ils vivent en famille et à l’école. Ce choc culturel peut mener à la violence, à la « rage d’anéantissement », pour reprendre l’expression d’Edward Hall. Le comprendre et le prendre en compte permettraient d’amortir ce choc et d’apaiser certaines tensions – ce que fait d’ailleurs l’ethnopsychiatrie quand la justice lui envoie des jeunes délinquants et leur famille d’origine étrangère pour opérer une médiation culturelle.

Or, la sortie de cet ouvrage a entraîné une violente campagne contre Hugues Lagrange, accusé de stigmatiser les immigrés, de les réduire à leur origine culturelle, d’assimiler immigration et délinquance et, finalement, de faire preuve de racisme. Le sociologue prend pourtant la précaution de bien indiquer dans son ouvrage que les facteurs culturels n’expliquent pas tout mais qu’il faut aussi prendre en compte l’explication économique et sociale. Précaution inutile car la seule mention de la culture a suffi à le mettre sur le banc des accusés.

Le 29 septembre 2010, Hugues Lagrange participe à l’émission de France 3 Ce soir ou jamais. Il est notamment confronté à Jean-Loup Amselle, anthropologue africaniste. J’ai retranscrit un passage de l’émission tant il est significatif de ce déni des cultures :

Jean-Loup Amselle – Je crois qu’on a fait déjà le procès de la culture. Mais j’enfoncerai encore le clou : la culture, ça n’existe pas.

L’animateur – Ce n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié ? C’est de cette culture-là dont parle Hugues Lagrange…

Jean-Loup Amselle – Oui, enfin, ça, c’est la culture générale…

(Echanges confus entre les invités et l’animateur)

Jean-Loup Amselle – La culture, ça n’existe pas. Il n’y a que des individus. Et d’ailleurs, dans les statistiques que produit Hugues Lagrange… ce sont des statistiques de délinquance qui sont produites par les policiers, c’est-à-dire, ce sont les gens qui sont interpellés et qui ne concernent que les individus, donc qui ne concernent pas les porteurs d’une culture… On l’a dit tout à l’heure… Donc la culture ou la race, ça n’existe pas. Là je ne serais pas d’accord avec Eric Fassin. Mais renvoyer une population aux statistiques données à une culture, effectivement comme ça a été dit, c’est une analyse paresseuse et tautologique parce que la culture n’explique rien.

« La culture, ça n’existe pas. » Conscient peut-être d’avoir dit une énorme ânerie, Jean-Loup Amselle se rattrape ensuite aux branches en ajoutant « la culture ou la race, ça n’existe pas » afin de renvoyer la culture à la race qui effectivement n’existe pas. Or, ces notions ne sont pas du tout équivalentes. Mais rabattre la culture sur la race permet de donner au déni des cultures une consistance morale : parler de cultures, ce serait faire preuve de racisme.

Cette accusation, Tobie Nathan en a fait également les frais quand il a été violemment attaqué en 1999 dans un article de Didier Fassin, anthropologue et médecin. La relation entre la culture et le psychisme est un des éléments qu’il remet en question en estimant que les tenants de l’ethnopsychiatrie mettent en péril l’humanisme, le sujet humain, les Droits de l’homme, les institutions républicaines, etc. Et, tout comme Jean-Loup Amselle, Didier Fassin assimile la culture à la race, enfermant dans le racisme toute pratique thérapeutique visant à travailler sur le choc culturel.

Tobie Nathan a répondu à ces accusations dans Psychothérapie et politique. Je citerai seulement ce passage qui va au cœur des choses :

« Puisque Didier Fassin m’accuse de pensées racistes, je l’invite à un petit exercice : réfléchir – des deux propositions, laquelle est « raciste » ?:

- dire comme moi : « Ils pensent avec d’autres objets que les nôtres » ;

- ou bien dire, comme lui : « Ils sont comme nous ; le problème est que nous, nous le savons, et eux pas » ?

La leçon d’universalité que nous imposons aux autres implique nécessairement le déni des cultures. Dans un monde à la complexité grandissante et marqué par le regain de fierté culturelle de nombreuses nations, ce déni est tout à fait préjudiciable à la communication interculturelle. Dans le cadre de cette exploration du « complexe de l’influence », il est donc essentiel de saisir combien ce dernier est solidaire du « complexe de la culture » en France.

La position d’humilité culturelle est en effet la première condition pour influencer l’autre et se laisser influencer par lui, une position que nous avons du mal à adopter car le déni de la culture entraîne une incapacité à développer des interactions égalitaires entre nous, Français, et les autres – et même entre Français. Or, sans interaction égalitaire, il n’y a que des rapports de pouvoir et de contrainte – il n’y a pas d’influence.

Dans un article du 30 juillet 1997 publié dans Libération: Pas de psychiatrie hors les cultures, Tobie Nathan a écrit une phrase lumineuse qui ne s’applique pas seulement aux sciences humaines mais, finalement, à toute situation de relation interculturelle :

« Réhabiliter le mot culture c’est soumettre les chercheurs en sciences humaines à l’expertise de ceux qu’ils décrivent. »

Pour prolonger, je vous invite à consulter sur ce blog Pratiques interculturelles en milieu hospitalier et Le Français, homo aculturalis?

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Quelques suggestions de lecture:

- Le complexe de l’influence en cinq articles (1) – Notes de cadrage

- Le complexe de l’influence en cinq articles (4) – La colère de Renoir

- Complexe de l’argent et rémunération de l’expertise

- De l’influence des mythes sur la pratique des affaires : le point de vue d’un Indien

- Paris : l’imaginaire japonais et la réalité

- Interview sur France 24: Coca-Cola, le global et le local

Remarquable. Merci.

Bravo, articles intéressants, trés documentés et bien commentés.

Cela me donne envie de commenter:en France nous avons encore le complexe du facteur: il apporte une mauvaise nouvelle, il se fait engueuler!

Tuons le facteur que diable, il n’y auras plus de mauvaise nouvelle.

Alors nous on tue le racisme à sa racine: on supprime la notion de race (que nous confondons avec la notion d’epèces) et quant à faire supprimons la notion de culture. Ainsi nous renforçons notre méconnaissance majeure: pour être égaux, il faut être pareil. D’où la loi du mariage pour tous, l’égalité de traitement pour ceux qui bossent plus que les autres (suppression des primes au mérite) etc… MAIS LA VIE c’est la diversité ! nous sommes égaux en étant différents, et devons être traités de manière différente pour être dans l’équité. Nos besoins sont diffférents le trop des uns peut comble le manque des autres etc…quel échange pouvons nous faire sur des bases d’illusion d’égalité ?

Absolument remarquable érudit et de bien belles références qui, bien entendu, font largement écho pour moi tant dans ma pratique de clinicien qu’en tant que coordinateur de gestion des risques.

merci de vos articles

@Lionel, Françoise & Louis-Arnaud – merci pour ces encourageants retours de lecture.