Retrouver l’art de l’étonnement

En matière d’approche interculturelle, une des plus grandes difficultés – et nécessités – consiste à interroger nos évidences. Par définition, celles-ci ne nous surprennent plus, et ne suscitent donc aucun questionnement de notre part. A la manière de notre reflet dans le miroir, nous y sommes tellement habitués qu’elles vont de soi. Mais justement, en contexte interculturel, il va falloir intégrer le point de vue de l’autre. Autrement dit, apprendre à se regarder soi-même comme un autre.

Quand on a vécu et travaillé à l’étranger, on a souvent relevé les questions étonnantes que les locaux posent au sujet de notre culture (ah, ce Coréen qui apprenait le français et m’a demandé pourquoi on appelait « vin blanc » une boisson qui en fait était jaune…), et on a soi-même posé des questions tout aussi étonnantes pour eux. Il y a un côté enfantin dans cette expérience, non pas au sens de puérilité mais au sens de la capacité d’étonnement des tout-petits, que l’activité de formation interculturelle impose de préserver et d’entretenir.

Je vous propose cinq questions qu’il m’arrive de poser aux participants pour les interpeller, réveiller chez eux leur capacité d’étonnement et lancer des activités en équipes multiculturelles. Il y en a évidemment bien d’autres. Ici je me limite à quelques sujets qui, d’une question à l’autre, montent en puissance sur les enjeux interculturels professionnels.

1. La dernière fois que vous avez assisté à un mariage, il y avait environ combien d’invités ?

C’est une question facile à poser. Le sujet n’est pas sensible, tout en étant très révélateur de la valeur accordée au rituel du mariage. Si dans certains contextes il est tout à fait possible de se marier en comité très restreint, c’est inimaginable ailleurs. En outre, un mariage avec très peu d’invités peut aussi indiquer que ce rituel n’est pas unique dans une vie, qu’il est tout à fait acceptable de se marier et de divorcer plusieurs fois au cours d’une existence.

Mais ce qui m’intéresse au plus haut point ici, c’est que la réponse à cette question en dit beaucoup des relations entre l’individu et ses groupes d’appartenances selon les cultures. Si, en France, la plupart des réponses signalent quelques dizaines d’invités à moins de deux cents, il en va tout autrement ailleurs. Ainsi, je me souviens de mon propre étonnement lorsque, lors de mon deuxième séjour en Arabie saoudite il y a une vingtaine d’années, j’avais été invité au mariage d’un collègue saoudien, un jeune homme appartenant à une famille de la classe moyenne, loin du cliché du prince richissime.

Je n’avais accès qu’à la salle des hommes où le marié a accueilli pendant des heures pas moins de… 1500 invités. La famille au sens très élargi du terme. Le grand collectif de la tribu. Dont il ne connaissait personnellement pas grand-monde, comme il me l’a confié. Mais chacun retisse et resserre là des liens qui dessinent la grande toile invisible d’une identité collective, d’un groupe commun d’appartenance, d’un réseau de solidarité et d’entraide.

C’est là une dimension à comprendre et intégrer quand, venant d’une culture moins marquée par l’intensité et l’extension de ces relations, on doit interagir et coopérer avec des partenaires dont l’identité individuelle est prise dans les mailles d’une identité collective. Ainsi, au Nigeria, j’avais observé des ingénieurs du secteur de la construction, quand ils entraient dans la salle de formation et saluaient des collègues qu’ils rencontraient pour la première fois. Après avoir demandé leur nom, ils posaient très spontanément la question : What is your tribe ? [Quelle est ta tribu ?]

> Pour aller plus loin, je vous invite à consulter ma note Deux illustrations du lien d’appartenance au groupe dans les cultures collectivistes

2. Est-ce qu’à l’école les élèves (du primaire au lycée) luttent entre eux pour prendre la parole en classe, ou bien l’enseignant impose-t-il silence aux élèves ?

Les réflexes acquis dans l’enfance et l’adolescence ont des effets durables à l’âge adulte. Assurément, l’éducation à l’école joue un rôle majeur dans la mise en place des comportements sociaux et dans l’élaboration du logiciel intellectuel, deux dimensions conditionnant grandement les réactions en contexte professionnel, notamment en réunion, cette unité de temps, de lieu et d’espace où chacun joue un rôle et interprète une pièce de théâtre dont certains ressorts sont culturellement très marqués.

Qui parle à qui, pour dire quoi, quand et comment ? Faute d’avoir apporté des réponses à cette série de questions, il sera difficile de développer des liens de confiance et une véritable coopération entre partenaires de différents pays. Or, le système éducatif est une des clés de compréhension. Lancer les échanges sur la prise de parole en classe (est-elle encouragée ou pas ? rare ou permanente ? libre ou encadrée ? empêchée ou facilitée par la présence de l’enseignant ? face à tout le monde ou en petits groupes ? etc.) permet ensuite de développer des discussions sur la prise de parole en contexte professionnel.

Dans un rapport que l’IGAS vient tout juste de rendre public : Pratiques managériales dans les entreprises et politiques sociales en France : Les enseignements d’une comparaison internationale (Allemagne, Irlande, Italie, Suède) et de la recherche (ici, pdf), la France se démarque par une plus grande verticalité des relations hiérarchiques que dans les autres pays étudiés, et la question éducative n’y est pas pour rien :

Parmi les raisons qui expliquent des pratiques managériales en France trop descendantes par rapport à d’autres pays, le système éducatif et de formation professionnelle tient une bonne part. De ce fait, la mission considère que systématiser la prise en charge des enjeux liés aux pratiques managériales est essentiel, tant dans la formation initiale que continue des managers. (p.87)

> Pour prolonger, je vous invite à lire sur ce blog Les systèmes éducatifs, clés essentielles de compréhension des différences culturelles

3. Quels sont les mois de l’année où vous êtes moins disponibles ?

Voilà une question en apparence anodine. Et justement parce qu’elle paraît ainsi, elle est facile à poser. Mais elle est capitale pour le relationnel interculturel et pour la gestion de projet à l’international. J’ai trop de retours de malentendus et de situations montant en conflictualité faute d’avoir négligé une clarification précise des moments de plus ou moins grande disponibilité.

Ainsi, nous serons bientôt en mai. Chacun sait que c’est un mois très spécial en France. Surtout en 2025 où les ponts vont se multiplier. Chacun sait aussi que le 31 mai, c’est la date limite pour prendre le reliquat de congés de l’année précédente. Chacun sait que le mois de mai, c’est comme un petit mois d’août. Chacun sait que ce n’est pas le meilleur moment pour lancer un nouveau projet, que les équipes sont moins mobilisées, que les décisions importantes ne seront pas prises en mai.

Chacun le sait, certes. En France. Mais qu’en est-il de vos partenaires polonais, américains, brésiliens, turcs, chinois, indiens ? Est-ce que chacun a fait l’effort d’expliciter tous ces implicites à ses partenaires étrangers au moment de lancer un projet avec eux ? « C’est un détail. » Non, ce n’est pas « qu’un » détail, quand celui-ci peut avoir des conséquences monumentales, engendrer des frustrations, agacements, incompréhensions, interprétations désastreuses, comme quand l’autre prend mon absence pour un désintérêt ou un désengagement.

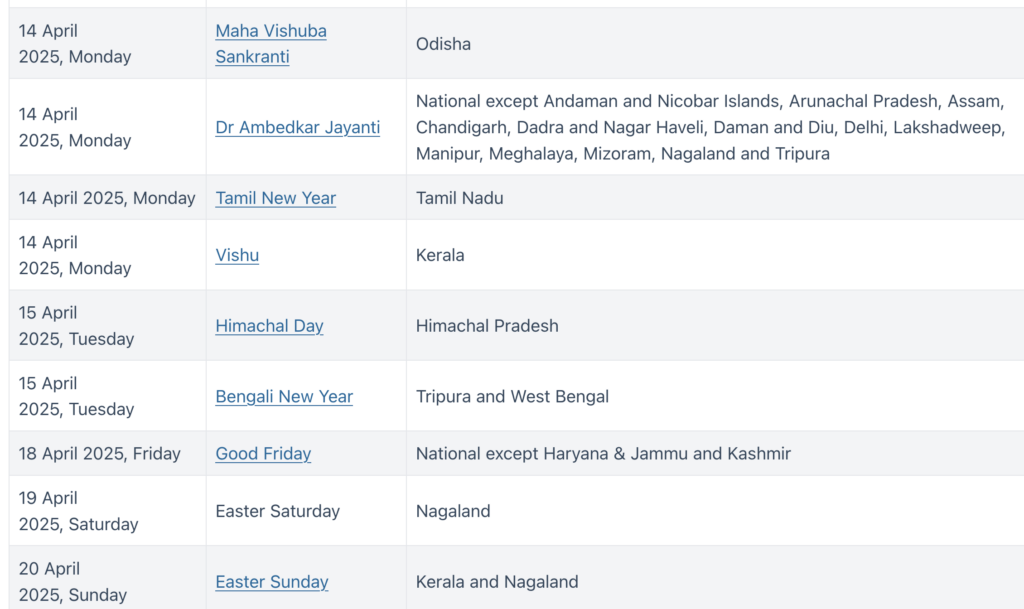

Et est-ce que vous avez une vision claire des périodes où ces partenaires étrangers sont moins disponibles ? Avez-vous organisé un échange avec eux et mutuellement clarifié les jours fériés, fêtes et festivals, congés, …, bref tous ces moments à prendre en compte dans la gestion de projet sur l’année ? En outre, ce sujet de discussion permet de libérer la parole et d’aborder ensuite des sujets plus délicats, comme par exemple le déroulement d’une réunion, l’expression des désaccords ou la prise de décision.

> Pour explorer d’autres détails à valeur monumentale, voyez sur ce site 4 anecdotes interculturelles riches d’enseignement

4. À vos parents, amis, professeurs, collègues, managers, pouvez-vous dire non?

C’est une rengaine entendue mille fois. « J’explique quelque chose à mes partenaires X, Y, Z. Je leur demande s’ils ont compris. Ils répondent oui, alors qu’en fait ils n’ont pas compris. En règle générale, quand je leur pose une question ils ne disent jamais non. »

Dédramatisons, dépassons les agacements, demandons aux uns et aux autres comment ils perçoivent le non et dans quelles situations il s’exprime ou pas. Pour ma part, j’ai souvent eu des discussions très ouvertes avec des Indiens ou des Coréens sur ce sujet. Ils analysent très bien les obstacles culturels qui les empêchent de dire non frontalement.

Pour les Français, il est toujours étonnant de prendre conscience que même dans une situation aussi ordinaire que la discussion entre amis il peut être difficile de dire non lorsque, par exemple, quelqu’un ayant suggéré d’aller dans tel restaurant ou de faire telle activité, on n’en a pas envie. Ils sont encore plus surpris de constater que dans de nombreux contextes un prétexte, vrai ou faux, voire un petit mensonge sera préférable à une opposition frontale. Car il peut y avoir une étiquette du mensonge, de la simulation, de l’hypocrisie (comment trouver un terme qui ne soit pas négativement connoté en langue française ? qui ne renvoie pas à un jugement moral ?) pour préserver l’harmonie de la relation malgré une réticence ou un refus.

Or, les Français se croient souvent plus directs, ouverts et francs qu’ils ne le sont. Ceux qui travaillent avec des Néerlandais découvrent ainsi qu’ils ne disent pas aussi franchement non qu’ils le pensaient. Comme des Brésiliens ou des Indiens avec des Français, ils trouvent les Néerlandais rudes, impolis, agressifs, dans leur manière « sans manière » de dire non. Là encore, le regard de l’autre (Brésilien, Indien, etc.) va être précieux pour comprendre nos propres réticences à exprimer franchement notre désaccord ou notre incompréhension.

> Pour prolonger, je vous invite à lire Dire non – notes et observations sur un petit problème de communication

5. Quelle est la dernière fois où vous avez entendu vos partenaires poser la question pourquoi?

A-t-on assez conscience qu’en France nous passons notre temps à nous justifier ? Que si nous n’expliquons pas pourquoi on a besoin de ceci ou de faire cela, on aura un engagement médiocre de la part de l’autre ? Il faudrait un jour faire le décompte du nombre de pourquoi que chacun pose dans une journée, aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie professionnelle.

Ce n’est pas là une critique ou un jugement de valeur porté sur les Français. Mais, quand on a vécu dans d’autres pays, on ne peut que s’étonner par contraste de ce réflexe de poser la question pourquoi, un réflexe qui n’est effet par forcément partagé ailleurs. J’ai à l’esprit l’anecdote récente d’un ingénieur français dans le secteur de l’énergie qui me disait combien, avant une réunion dans un pays du Nord de l’Europe, il avait passé du temps à préparer un argumentaire pour expliquer pourquoi il n’avait pas retenu trois solutions, alors que, le jour J, ses partenaires ont évacué le sujet en lui demandant tout de suite comment on pouvait appliquer la solution qu’il avait retenue.

Il y aurait, côté français, un besoin intellectuel à satisfaire avant de passer aux applications pratiques : explorer le pourquoi des choses, de telle proposition, de telle demande, de tel besoin. Cela ressemble un peu à un coup de balai et à un rangement de l’espace mental permettant de voir clairement où nous en sommes avant de pouvoir sortir de cet intérieur enfin bien rangé pour considérer ce qu’on peut faire très concrètement dans le monde extérieur. Une compartimentation et un séquençage pas universellement partagés…

> Vous souhaitez en savoir plus sur le pourquoi de ce pourquoi ? Je vous invite à consulter Les Français et le démon de la théorie : 3 anecdotes

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Quelques suggestions de lecture:

- Accidents, crashes et catastrophes : 5 articles pour frissonner cet été

- Le point de vue de l’autre : angle mort des relations interculturelles ?

- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique

- 5 questions à (se) poser avant une rencontre professionnelle interculturelle

- 4 exemples d’exotisme linguistique (petites laideurs et grosses erreurs)

- L’effet de surprise, ennemi de la communication interculturelle

Derniers commentaires