De l’huile et de l’eau ?

« Management » et « interculturel » ne viennent pas du même univers. D’un côté, le management relève des sciences de gestion. Celles-ci sont aussi appelées parfois « sciences du management », si bien que gestion et management en viennent à se confondre, « gestion » étant la traduction française du terme anglais « management ». Si vous avez un moment d’ennui, allez consulter les multiples articles sur internet qui essaient de faire une distinction entre les deux. On sent que les auteurs ont transpiré mais cela reste assez vasouillard sur le plan conceptuel.

Rappelons seulement que « management » est apparu en France au milieu du XXe siècle pour se superposer – sans le remplacer définitivement – au terme « gestion », si bien qu’on parle de « sciences de gestion et de management » (SGM) auxquelles on forme les étudiants dans de nombreuses écoles et universités. Pour ma part, je m’en tiendrai à ce qu’en dit le dictionnaire du CNRTL (créé avec le soutien du CNRS) :

Management : ensemble des méthodes d’organisation efficace (définition et partage des responsabilités) et de gestion rationnelle (en fonction d’objectifs ou de programmes fixés) employées dans la direction d’une affaire, d’une entreprise

D’un autre côté, « interculturel » appartient au domaine des sciences humaines et sociales. En France, le terme apparaît à la fin des années 1970 dans la cadre d’une réflexion sur l’accueil des immigrés sur le territoire national, et notamment en ce qui concerne les conséquences pour l’école (explications données par Jacques Demorgon ici). Si le terme est récent (il n’est d’ailleurs pas présent dans le dictionnaire du CNRTL de 2005), le phénomène qu’il désigne renvoie à une réalité aussi ancienne que l’humanité, les contacts entre des individus qui ne proviennent pas du même territoire, du même groupe humain, qui ne parlent pas la même langue, n’ont pas les mêmes croyances, valeurs, etc.

Comment se manifeste ce phénomène ? Comment le décrire et le comprendre ? Quel contenu donner à sa dimension interculturelle ? Quelles conséquences pour les acteurs en présence ? Pour tenter d’apporter des éléments de réponses à ces questions liées aux comportements, perceptions, représentations, valeurs, etc., il va falloir mobiliser les outils et grilles de lecture des sciences humaines et sociales, allant de l’anthropologie à la sociologie, en passant par l’histoire, la géographie, la linguistique, …

Or, il y a ici un hic. Les sciences humaines et les sciences de gestion se regardent trop souvent en chiens de faïence, défendant leurs singularités sans saisir leurs complémentarités. Elles ne sont pas exemptes de préjugés et de stéréotypes entre elles, les acteurs des sciences humaines étant parfois (souvent ?) perçus en France comme des rêveurs déconnectés des réalités économiques par ceux des sciences de gestion et ces derniers comme des imposteurs souillés par l’intérêt et vendus à la solde du grand capital par les acteurs des sciences humaines.

Au bout du compte, on a affaire à des spécialistes en sciences humaines qui ignorent souvent (et, dans certains cas, méprisent) les réalités de l’entreprise, et en règle générale des questions économiques, et à des praticiens en management qui ont été peu formés à intégrer dans leur action les facteurs culturels, voire même le facteur humain, ce que souligne un récent rapport de l’IGAS sur les pratiques managériales en France, trop directives par rapport aux pays de comparaison Allemagne, Irlande, Italie, Suède (ici, pdf) :

Une très faible part du temps d’apprentissage est dédiée à la compréhension des organisations sous son volet humain, tant dans les écoles d’ingénieurs que dans les écoles de management. (tome 1, p.47).

« Interculturel », vraiment ?

Revenons sur ce qualificatif. Il comporte une ambiguïté qui apparaît en pleine lumière dans les définitions du Larousse : « interculturel : qui concerne les contacts entre différentes cultures ethniques, sociales, etc. » et du Robert : « interculturel : qui concerne les rapports, les échanges entre cultures, entre civilisations différentes » (idem en anglais, par exemple dans le Merriam Webster : « intercultural : occurring between or involving two or more cultures »). Des contacts et des échanges entre des cultures ?

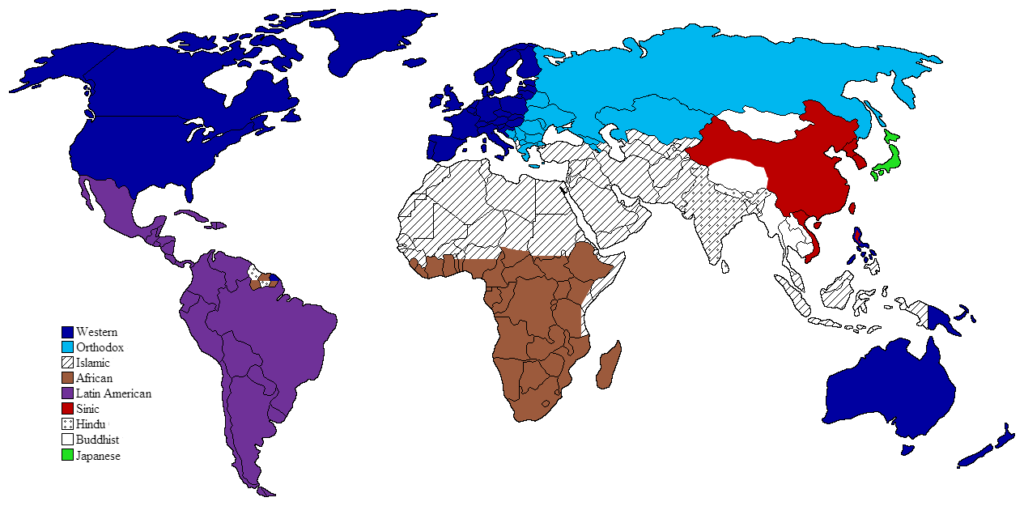

On risque alors de décrire les cultures de manière globale pour expliquer les réactions des individus qui en proviennent au lieu de partir des expériences de ces derniers pour en tirer des enseignements sur les enjeux interculturels. Autrement dit, on fera de la théorie pour l’appliquer à la pratique, au lieu de faire des études de cas. On évoquera de grands ensembles culturels sans se soucier de la complexité de l’expérience (avec des phrases comme « En Asie, on est comme ceci, on pense comme cela… », « Les Arabes sont… », « Dans la culture africaine, on fait… »), on pourra disserter sur le « choc » ou la « rencontre » des cultures ou des civilisations, et on passera allègrement des relations interculturelles aux relations internationales en ayant essentialisé les cultures conçues comme des super-individus ayant de grands traits de caractère et de personnalité facilement identifiables et descriptibles.

Ces définitions donnent ainsi l’impression que les cultures sont des entités agissantes, dont on pourrait décrire les interactions en les prenant comme sujets, au sens grammatical et philosophique. Ce qui manque ici, ce sont les individus. L’interculturel concerne en effet d’abord et en tout premier lieu les contacts, les échanges, les rapports entre des personnes venant de cultures différentes. Ce n’est pas un simple changement d’échelle mais une dimension essentielle. Si on omet les individus dans la définition, on risque de parler des cultures comme déconnectées du facteur humain et des circonstances dans lesquelles se produit la rencontre interculturelle.

Retrouver les hommes

Pendant une dizaine d’années à partir de son ouverture (semble-t-il jusqu’en 2016 environ, d’après mes explorations du site du musée sur archive.org), le Musée du Quai Branly a eu pour devise « Là où dialoguent les cultures » (pourquoi a-t-elle été retirée ? je n’ai pas d’information sur ce changement extrêmement significatif).

Courte et séduisante, elle faisait écho au « dialogue interculturel », autre expression très en vogue. Elle était cependant très ambiguë. C’est ce que notait à son sujet l’historien et anthropologue James Clifford, dans un article de 2007, Le Quai Branly en construction :

Ce ne sont pas les cultures qui dialoguent, mais les hommes, dont les échanges sont conditionnés par des histoires particulières de contact, des rapports de force, des réciprocités individuelles, des formes de voyage, d’accès et de compréhension.

Le Conseil de l’Europe avait, quant à lui, dépassé l’ambiguïté en question quand il avait élaboré sa définition du dialogue interculturel en intégrant non seulement la dimension interindividuelle mais aussi l’appartenance de groupe et la question majeure des perceptions croisées, sans laquelle on passe à côté du sens du préfixe inter-culturel (source ici):

Le dialogue interculturel est un échange de vues ouvert et respectueux entre des individus et des groupes appartenant à des cultures différentes, qui permet de mieux comprendre la perception du monde propre à chacun.

« Management », seulement ?

C’est aussi ce point de départ qu’il faut prendre pour le « management interculturel » : l’expérience vécue par des personnes et des équipes de différentes cultures dans un contexte professionnel. Et non pas des profils culturels prédéfinis qu’on viendrait appliquer aux expériences singulières. D’ailleurs, je vous mets au défi de trouver une seule mention des travaux de Hofstede chez un anthropologue (même Edward T. Hall, pourtant de la même génération, l’ignore totalement). Partons alors des témoignages, des situations vécues, de ce cambouis des rencontres réelles, où les influences des personnalités, des cultures professionnelles, des cultures des organisations et des cultures au sens sociétal sont confusément mêlées.

C’est là que l’expression de « management interculturel » peut révéler ses limites. De formation en formation, je recueille en effet des témoignages de très nombreux d’acteurs de l’international, aux profils très divers, issus d’organisations privées ou de structures publiques, qui dépassent cette dimension managériale ou, tout simplement, ne lui correspondent pas :

Une psychologue d’entreprise s’interroge : quel impact du choc culturel sur les risques psychosociaux pesant sur les collaborateurs étrangers en France ? Des « nez » de la parfumerie aimeraient mieux comprendre le rapport aux senteurs capiteuses dans les pays du Golfe ou à la discrète odeur du « propre » au Japon. Des militaires cherchent à analyser les retours d’expérience du théâtre afghan pour identifier des bonnes pratiques dans le rapport aux populations de pays éloignés de leurs repères culturels. Comment développer une culture du bricolage en Chine ? se demande une enseigne de la grande distribution spécialisée dans l’outillage et l’équipement de la maison. Un commercial s’inquiète : lors d’un prochain déplacement au Japon, il aimerait pouvoir refuser de boire de l’alcool. Avons-nous la même conception du risque et du rapport aux règles de sécurité ? s’interroge une ingénieure du nucléaire chargée de former des Indiens.

Sommes-nous là dans le management et la gestion des organisations ? Cette rapide énumération n’épuise d’ailleurs pas la diversité des situations professionnelles interculturelles. Elle n’est qu’un aperçu d’un monde complexe où, finalement, tout type d’activités et toute type d’acteurs, quel que soit son niveau, peut à un moment ou un autre être confronté au questionnement interculturel. Le « management » interculturel est ici trop restrictif pour englober une telle diversité. Il faudrait une autre expression, mais laquelle ?

Soucieux d’ouvrir le questionnement interculturel aux enjeux sociétaux, et même existentiels (en tant que manière d’être au monde), Michel Sauquet et Martin Vielajus parlent d’ « intelligence interculturelle » (c’est le titre de leur ouvrage, en téléchargement gratuit ici, pdf), en lui donnant la définition suivante :

De quoi s’agit-il ? D’une démarche de vigilance et de curiosité, d’une tentative de compréhension des logiques de ceux de nos partenaires de travail dont la culture, les modes de pensée, les façons de fonctionner sont différents des nôtres. (p.16)

A présent, le champ s’est élargi, montrant clairement les insuffisances du seul « management » interculturel. Pour sortir du management, il a fallu écarter le compas avec les notions de « vigilance », « curiosité », « compréhension ». L’interculturel ne serait alors qu’une des modalités de l’altérité, le rapport à l’autre étant le socle de l’expérience humaine. Rien alors ne devrait être exclu de la relation interculturelle : « Il y a […] un risque à décréter a priori que tel type de différence culturelle ne concerne pas tel ou tel milieu professionnel. » (pp.26-27) Mais il y a un autre risque (que signalent les auteurs en p.26), celui de « diluer » l’approche interculturelle dans le champ illimité de l’expérience humaine.

Pour résumer – comme « dirait » ChatGPT (l’animal a contribué à cette note à 0%) :

- « interculturel » : c’est un terme qu’on peut conserver à condition de tordre le cou aux cultures agissantes, en dialogue, en conflit, etc. et d’intégrer les individus dans sa définition ainsi que le fait le Conseil de l’Europe ;

- « management » : soyons prudent dans son utilisation car son sens n’épuise absolument pas la folle diversité des situations professionnelles interculturelles ;

- « intelligence » : le terme mérite d’être repris pour sa dimension englobante mais il a besoin d’un contenu bien spécifique, et c’est un chantier à explorer pour les années à venir, dont j’avais en son temps proposé quelques jalons pour une tentative de définition en lien avec l’intelligence économique.

Pour prolonger, je vous invite à consulter :

- Murakami à Versailles : dialogue des cultures ou dialure des cultogues ?

- Le délicat dialogue des cultures

- Les relations interculturelles à l’épreuve des Français

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Quelques suggestions de lecture:

- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique

- L’interculturel à travers l’histoire : 5 articles à lire à la plage ou… au bureau

- Aux frontières du réel (quand une carte met en péril une négociation)

- Intelligence culturelle : éléments de réflexion pour une approche française

- Interview sur France 24: Coca-Cola, le global et le local

- Qu’est-ce qu’un formateur en management interculturel ?

Intéressante discussion !

<amicalement, Domiique