Cet article est le deuxième d’une série de cinq visant à questionner le domaine aéronautique sous l’angle des facteurs culturels et de leurs interactions. Cette exploration fait suite à des échanges passionnants avec les animateurs du site internet Mentalpilote spécialiste des facteurs humains dans l’aéronautique.

Les articles de cette série sont donc simultanément publiés sur Mentalpilote avec quelques modifications et compléments en fonction de nos lectorats respectifs. Chaque article peut être lu indépendamment des autres.

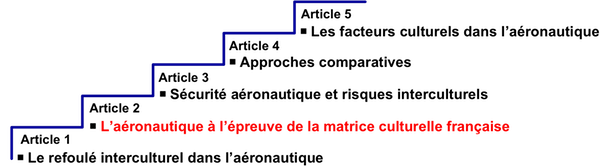

Voici le plan de cette série consacrée à la sensibilisation aux facteurs culturels dans l’aéronautique:

- Article 1: Le refoulé interculturel dans l’aéronautique

- Article 2: Sécurité aéronautique et risques interculturels

- Article 4: Aéronautique et interculturalité: approches comparatives

- Entretien 1: Les facteurs culturels dans l’aéronautique: bilan et réflexions

- Entretien 2: Les facteurs culturels dans l’aéronautique: racines du mal et leviers d’action

* * *

La mission d’information de 2004

Le 3 janvier 2004, le crash du Boeing 737 de la compagnie égyptienne Flash Airlines a causé la mort de 148 personnes (dont 135 touristes français) au large de Charm el-Cheikh. Suite à cette catastrophe, une mission parlementaire a été mise en place pour faire l’état des lieux sur la sécurité des voyageurs dans le transport aérien. La députée Odile Saugues a présidé cette mission d’information qui a rendu son rapport (pdf) le 7 juillet 2004.

Durant plusieurs mois, les principaux acteurs du transport aérien ont été auditionnés par les députés. Les minutes des auditions sont disponibles ici (pdf). Ce document de 455 pages mérite d’être lu attentivement pour avoir une vue d’ensemble des questionnements liés à la sécurité du transport aérien, tout en ayant conscience que cette vue d’ensemble reste limitée par la dimension hautement institutionnelle de ces auditions et l’inévitable langue de bois de certains intervenants.

Le présent article propose une lecture de ce document faite par un non-spécialiste de l’aéronautique qui s’efforce d’élargir le radar de l’analyse pour repérer les facteurs culturels qui impactent un domaine d’activité spécifique. Les auditions de 2004 permettent ainsi de mettre en évidence les défis que le secteur aérien doit relever au sein de la matrice culturelle française. Les enjeux liés à la sécurité restent la priorité de cette nécessaire prise de conscience de nos propres freins et obstacles culturels à surmonter pour établir une culture commune de la sécurité.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des auditions ainsi que des commentaires et informations complémentaires. Dans un souci de clarté et de concision, les citations qui illustrent cette synthèse sont données sans mention du nom et de la fonction de leurs auteurs. Ces précisions se retrouvent facilement en consultant les minutes des auditions de la mission parlementaire.

Un rapport complexé à l’erreur

L’erreur peut-elle être comprise positivement ? Cette question sous-tend nombre de discussions autour de la question du signalement des incidents fait par le personnel à la hiérarchie. Positivement ne signifie pas ici que l’on valorise le fait de faire une erreur mais que l’on valorise le contenu cognitif de l’erreur. L’erreur permet d’apprendre sur soi, sur les autres, sur le processus et le système dans lesquels elle s’insère. La culture du débriefing des erreurs est essentielle dans une perspective de culture de sécurité. Ce débriefing n’est possible que sous deux conditions majeures :

1. L’erreur doit être communiquée.

Cette évidence se heurte à de multiples problèmes culturels car elle est conditionnée par la psychologie de l’erreur façonnée depuis la petite enfance. En France, l’erreur (ne pas faire correctement une tâche) a tendance à être assimilée à la faute (commettre un acte immoral), d’où la réduction de la responsabilité à la culpabilité. Cette réduction touche l’erreur elle-même : là où l’erreur contenait sa propre complexité (mélange de positivité et de négativité, genèse à partir de causes directes et de causes indirectes, insertion dans un processus et un système), elle s’appauvrit considérablement en se réduisant à la seule violation d’une règle, d’une procédure ou d’une loi, ce qui exige d’identifier un coupable et de le punir en conséquence.

Tout le problème consiste à valoriser le fait de signaler les erreurs commises alors que le premier réflexe est de les blâmer. Or, la matrice culturelle française oppose de fortes résistances à cette valorisation, comme en témoignent ces extraits des auditions :

« Pour fonctionner, ce système suppose une culture de sécurité active, positive, une culture de non-blâme. »

« Pour appliquer un tel système, il faut avoir le culte de l’erreur dans le sens que l’erreur est humaine et qu’il importe de la détecter. »

« Les Anglo-saxons ont une culture de l’échec différente de celle des Latins et des Asiatiques. »

« La culture latine, voire judéo-chrétienne a pour défaut de ne pas différencier l’erreur de la faute, alors que le fait de commettre des erreurs s’inscrit dans le cours normal des choses. »

« Je fais scandale dans les colloques, lorsque je parle de la nécessité de banaliser l’erreur, voire de la positiver. »

« On peut regretter que le consensus qui existe et qui fonctionne chez les Anglo-saxons, n’existe pas en France. Nous substituons toujours aux relations conventionnelles et de confiance des textes qui encadrent et qui répriment. »

2. L’exemplarité en termes de transparence doit émaner des plus hauts niveaux hiérarchiques.

Nous sommes en France dans un contexte de forte distance hiérarchique où chaque subordonné règle son comportement en fonction de celui de son supérieur. Cette cascade du mimétisme, et par suite de la rivalité, implique un rapport au pouvoir malheureusement souvent déterminé par des enjeux personnels, et non simplement fonctionnels.

La conquête et la préservation de ce pouvoir personnel sont obtenues en développant des comportements parfois contraires à la culture de sécurité, par exemple : réticence à partager l’information, mauvaise coopération avec les pairs, attitudes de complaisance vis-à-vis des supérieurs, absence de remise en question, diffusion d’informations nuisant aux rivaux, promotion de collaborateurs en fonction de leur ralliement et non de leurs compétences, etc.

Dans ce contexte franco-français, la mobilisation des dirigeants pour lutter contre ces travers est primordiale. La moindre défaillance sur ce plan sape la mobilisation des collaborateurs à tous les échelons de l’entreprise. A ce titre, je rappellerai que, suite aux déboires industriels de l’A380 et au comportement suspect des dirigeants qui ont vendu en masse leurs stock options avant l’annonce des retards de livraison, un sondage Gallup a établi que 80% des salariés d’EADS se sentaient démobilisés.

Or, si l’on couple ces travers français au rapport complexé à l’erreur, nous obtenons un système défaillant en termes de culture de sécurité quand la transparence qui est exigée de la part des collaborateurs n’est pas pratiquée par les dirigeants. Voici des extraits des auditions :

« En cas d’incident, tout le monde se demande qui va endosser la responsabilité, qui va prendre les sanctions. La direction ? Ou bien va-t-on mettre cela sur le dos de l’équipage ou des techniciens ? Voilà la cause de l’opacité ! »

« Je suis en train d’enquêter sur un incident récent et je peux vous dire que les événements antérieurs similaires existaient et ne sont pas « sortis » hors d’un petit cercle d’initiés interne à la compagnie. Et cela pour de nombreuses raisons d’ordre culturel. »

« Le problème – c’est pourquoi je disais que c’était d’ordre éthique et culturel -, c’est que les compagnies ne veulent pas rendre compte. Elles ne veulent pas que ces informations soient transmises hors de la compagnie parce que cela ne fait pas bien de dire qu’il y a eu des incidents. »

Le problème de l’anglais

Avec la question du signalement des incidents, la question de la langue anglaise est revenue régulièrement lors des auditions. Au-delà des problèmes de compétences linguistiques, ce sujet mérite de plus amples développements dans la mesure où il fait ressortir des éléments fondamentaux de la matrice culturelle française. D’une part, le rapport à la langue étrangère induit un rapport à la culture véhiculée par cette langue ; d’autre part, il permet d’introduire le problème des compétences non-techniques dont l’importance capitale est souvent négligée dans de nombreux secteurs d’activité en France.

Au préalable, il faut souligner que les Français n’ont pas le monopole des problèmes liés à la langue anglaise. Un pilote britannique aura des difficultés à comprendre l’accent d’un contrôleur aérien du Texas. Mais il y a un rapport à la langue anglaise proprement français, qui génère des difficultés spécifiques. Air France constate ainsi que les cadets néerlandais de KLM ont indiscutablement un meilleur niveau d’anglais que ses propres cadets. Deux éléments sont mis en évidence dans les auditions : d’une part, les déficiences de l’Education nationale en la matière ; d’autre part, les effets pervers de la loi Toubon qui impose le français comme langue de travail. Plus globalement, l’anglais est moins perçu comme une indispensable compétence professionnelle que comme une menace d’invasion linguistique, et donc culturelle. Je vous renvoie ici à mes analyses dans l’article Pourquoi l’anglais n’est pas notre tasse de thé ?

Manifestement, les auditions ont permis de mettre le problème sur la table :

« Les contrôleurs sont des fonctionnaires français ayant parfois du mal à s’exprimer dans la langue de Shakespeare. Quand ils s’adressent à des Américains ou à des équipages parlant anglais comme les Indiens, l’échange risque de tourner court. Il peut y avoir des problèmes de compétence linguistique. »

« L’autre anglais, plus général, qu’on utilise en dehors des procédures classiques, lorsqu’il y a des problèmes, n’est peut-être pas au niveau qu’on pourrait souhaiter chez Air France […] »

« Pour revenir à l’anglais, le problème est que les pilotes parlent un anglais très technique en utilisant toujours les mêmes termes. […] Si les contrôleurs ou d’autres personnels se mettent à parler un peu vite, ils ne comprennent parfois pas bien […] »

« Selon un commentaire récent – peut-être exagéré, mais révélateur d’un problème incontournable -, une bonne partie des pilotes d’Air France resterait au sol si on les obligeait à une pratique parfaite d’une langue qui permet aux aiguilleurs du ciel et aux pilotes de se comprendre lors de toutes les manœuvres. »

Si la place de l’anglais dans le cursus scolaire et dans la société reste très problématique, elle l’est également dans les centres de formation aéronautique. Le fait est que les cours en anglais qui y sont dispensés développent les compétences linguistiques en anglais technique mais restent insuffisants en anglais non-technique, celui « qu’on utilise en dehors des procédures classiques, lorsqu’il y a des problèmes ». Les centres de formation doivent impérativement développer cette approche, ne serait-ce que parce qu’ils sont appelés à recevoir de plus en plus d’élèves étrangers. Or, pour qu’il y ait des interactions et des synergies entre Français et étrangers, on ne peut évidemment pas s’en tenir à une communication technique.

Sur ce plan, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) est tiraillée entre deux impératifs : d’une part, la nécessité de se conformer à la loi Toubon et de maintenir le français comme langue de référence ; d’autre part, la nécessité de suivre le mouvement d’internationalisation des formations et des recrutements. Sur le premier aspect, on peut lire l’affirmation suivante sur le site de l’ENAC : « En dehors de formations entièrement dispensées en anglais, la principale langue d’enseignement à l’ENAC reste le français. » Suit alors cette précision : « C’est pourquoi chaque année de nombreux étudiants en échange apprennent notre langue de manière à suivre les cours plus facilement. » Autrement dit, les étrangers ne peuvent intégrer l’ENAC que dans la mesure où ils maîtrisent le français.

Autant dire que cette exigence limite l’attractivité de l’ENAC auprès des jeunes talents étrangers. Il est donc impératif de proposer des formations en anglais, d’autant plus que les pilotes français auront de plus en plus affaire à des équipages multiculturels. Loi Toubon ou pas, l’anglais est appelé à devenir la langue de référence sur de nombreux vols.

Mais l’ENAC se heurte alors à la réticence des élèves eux-mêmes et au manque de compétence linguistique des formateurs. Ainsi, le 13 juillet 2010 s’est tenue une réunion protocolaire sur la stratégie de l’ENAC par rapport aux mutations du monde de l’enseignement et de la navigation aérienne. Le directeur de l’ENAC a fait part des problèmes rencontrés pour mettre en place la formation en anglais des contrôleurs aériens (ATCO: Air Traffic Controller) : « Par exemple pour la formation ATCO en anglais nous avons eu des difficultés : nous avons eu peu de volontaires, et sur ce vivier, peu de gens capables de faire les cours en anglais. » (source ici, en pdf)

La myopie des compétences techniques

Plus globalement, l’aéronautique en France se confronte à la difficulté, voire à la réticence, à développer une approche décomplexée et professionnelle des facteurs humains. Ce n’est pas là une défaillance spécifique du secteur aérien mais, plus profondément, une caractéristique de la matrice même de la culture française. Nous retrouvons les mêmes difficultés dans d’autres secteurs, par exemple dans le secteur médical et le milieu hospitalier (cf sur ce blog Pratiques interculturelles en milieu hospitalier), et en règle générale dans tous les secteurs à forte technicité.

La valorisation extrême de la toute-puissance de la technique engendre un excès de confiance dans cette dernière, et par conséquent une dévalorisation – sinon une négligence – des facteurs humains perçus comme des facteurs de perturbation et d’instabilité. La culture commune de la technique est supposée soumettre les contingences humaines à un ordre supérieur, rationnel et universel. Cette vision idéale ne cadre ni avec les singularités psychologiques ni avec les particularismes culturels de chacun (voir sur ce point l’article précédent Le refoulé interculturel dans l’aéronautique).

Or, les compétences techniques et les compétences dites non-techniques sont comme l’avers et le revers d’une même médaille. En se focalisant uniquement sur les premières et en négligeant ou sous-estimant les secondes, ce ne sont pas 50% des capacités qui restent atrophiées mais 100% dans la mesure où les compétences techniques sans le savoir-faire humain virent à l’incompétence. Rappelons que les facteurs humains arrivent en tête parmi les causes des incidents, quasi-accidents et accidents.

Il est donc tout à fait préjudiciable que la performance technique génère une myopie au sujet de l’environnement non-technique. Cette myopie crée l’illusion d’un éloignement du non-technique sur le mode du « ça ne nous concerne pas » alors même que rien n’est plus proche et intime que le facteur humain. Par suite, face à un événement critique, l’analyse va se focaliser sur les causes directes et risque de renvoyer les causes indirectes à l’arrière-plan. C’est ainsi qu’on aura tendance à prendre des mesures spectaculaires pour remédier à une défaillance (identifier et punir le coupable, définir de nouvelles procédures, émettre des recommandations, rappeler les grands principes, etc.) alors que le plus urgent tient souvent à des mesures discrètes (revoir le ratio vol en simulateur/vol réel, diversifier les profils recrutés, développer la formation aux facteurs humains, créer des liens entre anciens et cadets, etc.). Mais de ces mesures qui se déploient sur le long terme, nul ne peut en revendiquer immédiatement les effets bénéfiques pour sa gloire ou son prestige personnels…

Je prendrai deux exemples évoqués lors des auditions pour illustrer cette difficulté à intégrer les causes indirectes dans les préoccupations liées à la sécurité : la question de la consommation d’alcool et la gestion de la fatigue.

Exemple 1 : la consommation d’alcool

Conformément à la réglementation, les pilotes ne doivent pas boire d’alcool dans les huit heures qui précèdent leur prise de fonction. La question se pose cependant de savoir quel est le taux d’alcoolémie autorisé pour les pilotes. Or, contrairement au transport routier pour lequel un taux est strictement fixé par la loi, il n’y avait en 2004 rien de semblable pour le transport aérien. Il n’y a donc pas non plus de contrôle inopiné.

Les autorités, les compagnies aériennes et les syndicats n’avaient jamais réussi à se mettre d’accord sur la définition d’un taux d’alcoolémie pour les pilotes, et l’une des raisons de cet échec tenait au fait que l’alcool ne faisait pas partie de l’horizon visible des causes directes d’accident :

« Chaque fois que nous avons voulu aborder le sujet, il y a eu blocage. C’est ainsi qu’aujourd’hui, on n’a toujours pas pu fixer de taux. »

« L’alcool n’apparaît pas comme un facteur contributif d’accident dans les études actuelles sur la sécurité du transport aérien, contrairement à la route. »

Comme pour le rapport à l’erreur, deux autres facteurs culturels interviennent dans ce blocage : l’idée de culpabilisation et un excès de confiance, au détriment de la recherche d’une solution pragmatique :

« Il y a aussi le sentiment de la profession d’être mis à l’index et en accusation. Cela a été peut-être plus facile pour la route parce que la réglementation concernait tout le monde. Mon sentiment est que la profession s’est sentie mise en accusation, présentée comme une profession particulièrement dangereuse qu’il fallait réglementer, alors que d’autres professions tout aussi dangereuses ne le sont pas. »

« Pour ma part, je fais confiance à mes camarades pilotes ou personnels navigants commerciaux pour s’imposer une éthique qui leur permettra d’assurer cela. »

Notons enfin que si la France n’a jamais réussi à imposer un taux d’alcoolémie, la législation en la matière a en fait évolué en juillet 2010 quand l’Union européenne a imposé un taux maximal de 0,2 gramme à la prise d’activité.

Exemple 2 : la gestion de la fatigue

En attendant, il est particulièrement intéressant de constater que la gestion de la fatigue se heurte elle aussi à l’idée qu’il ne s’agit pas là d’une contribution directe à la réduction des risques. Or, il s’agit là d’une perception culturellement marquée. D’autres pays ont une approche plus professionnelle de la gestion de la fatigue – j’explore les facteurs culturels liés à la gestion de la fatigue dans le troisième article de cette série, cf. Sécurité aéronautique et risques interculturels. Voici deux extraits des auditions sur ce sujet :

« Dès lors, pourquoi ne parvient-on pas à faire évoluer la réglementation et la sécurité ? Parce qu’il n’y a pas une relation directe de cause à effet entre un pilote fatigué et un pilote qui mettra en danger la sécurité du vol. »

« Lorsque l’on pense « fatigue », on pense « dette de sommeil ». La dette de sommeil entraîne une augmentation des temps de réponse, de petites omissions. Sur des temps de réaction, des tests élémentaires, on constatera des dégradations. Par contre, sur une performance opérationnelle globale, c’est beaucoup plus difficile à démontrer. »

Des facteurs humains aux facteurs culturels

L’approche des facteurs humains dans l’aéronautique en France est loin d’être décomplexée, performante et professionnelle. Dans certains cas, nous ne sommes pas loin du déni. Depuis les auditions de 2004, certains progrès ont été réalisés, notamment dans le développement de formations aux facteurs humains et la multiplication de cours en anglais. Mais ces avancées restent embryonnaires du fait de l’extrême suffisance inspirée par la valorisation exclusive des compétences techniques. Celles-ci ne suffisent pas, elles s’anéantissent même, si elles n’intègrent pas les compétences non-techniques comme une dimension essentielle de l’activité.

Si les facteurs humains restent atrophiés dans le secteur aérien, qu’en est-il alors des facteurs culturels ? Et plus, précisément, des facteurs interculturels ? Est-on conscient de nos propres réflexes culturels français et de leur impact lors de nos interactions avec d’autres nationalités ? Une réflexion est-elle en œuvre de façon à ce que les opportunités de coopération interculturelle ne se transforment pas en risques ? Sait-on par exemple intégrer les cadets étrangers dans nos centres de formation en France ? Forme-t-on les collaborateurs en vol et au sol à la gestion des différences culturelles qui peuvent exister entre eux, qui sont propres aux passagers, aux contrôleurs aériens, aux mécaniciens ?

De façon générale, se prépare-t-on à l’internationalisation croissante des compagnies aériennes et des équipages ? Quelles grilles d’analyse, quels outils, quelles méthodologies, quels programmes de formation en matière de management interculturel doit-on mettre en place dans ce secteur spécifique ?

Ces questions seront abordées dans les articles suivants, et notamment dans le prochain intitulé Sécurité aéronautique et risques interculturels.

Par ailleurs, sur la thématique de l’aéronautique, je vous invite à consulter sur ce blog Le crash de l’avion présidentiel polonais: distance hiérarchique et décision absurde

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Quelques suggestions de lecture:

- Aéronautique et interculturalité : approches comparatives

- Les facteurs culturels dans l’aéronautique (2) – racines du mal et leviers d’action

- Les facteurs culturels dans l’aéronautique (1) – bilan et réflexions

- Sécurité aéronautique et risques interculturels

- Gestion des risques interculturels – 6 articles de 2011

- La thérapie du choc culturel II – Le cas de Korean Air

En ce qui concerne la langue anglaise, l’auteur de l’article me paraît bien ignorant. Voilà ce que j’en écrivais dans mon livre intitulé: “Une colonie ordinaire du XXIe siècle”:

Le 27 mars 1977, 583 passagers périrent quand deux Boeing 747 de Pan Am et de KLM rentrèrent en collision au milieu de la brume sur une piste encombrée de l’aéroport de Ténérife, aux îles Canaries. L’enquête qui s’ensuivit identifia la cause : un problème de compréhension entre l’un des pilotes et la tour de contrôle. Il annonça : « We are now at takeoff », indiquant ainsi à la tour qu’il était en train de décoller alors que le contrôleur pensa que l’avion était prêt à décoller et en attente sur la piste. Dans un autre accident, le contrôleur, donna la directive à l’un des avions: « Turn left right now ! ». Au lieu de virer à gauche, le pilote vira à droite et rentra en collision avec un autre appareil.

Dans son livre intitulé : “Fatal words: Communication clashes and aircraft crashes ”, Steven Cushing explique comment des problèmes de communications utilisant « la langue prétendument internationale comprise par tous » ont entraîné des douzaines d’accidents d’avions. Cushing consacre un gros chapitre de son livre aux ambiguïtés résultant de l’usage de l’anglais courant qui utilise des mots pouvant avoir différentes significations suivant le contexte, ainsi que des mots différents mais de prononciation identique. Cependant, tout porte à croire que le livre de Cushing, qui recommande l’abandon d’un système de communication oral pour le remplacer par un système d’instructions écrites précises s’affichant sur un écran placé devant les pilotes, n’ait jamais été sérieusement pris en compte. Même si la langue de l’empire continue à faire des morts chaque année sur quelques aéroports internationaux, il semble hors de question d’en limiter l’usage oral dans ce contexte. Le centre d’Eurocontrol de Brétigny-sur-Orge ignore ce problème. Quant à la FAA étasunienne, elle continue à déplorer la maîtrise insuffisante de l’anglais par les pilotes étrangers.

@ Charles Durand – j’ai du mal à saisir en quoi je suis bien ignorant sur cette question dans la mesure où je vous suis tout à fait sur cet exemple et sur le fait que “la maîtrise insuffisante de l’anglais par les pilotes étrangers” soit un facteur de risque. Par ailleurs, je rappelle que cet article est le compte-rendu de lecture d’un rapport parlementaire où est abordé assez franchement le problème de la maîtrise de l’anglais par les pilotes français. Je résume et relaie donc les éléments de ce rapport en relation avec la matrice culturelle française.

L’usage de l’anglais international n’est certes pas un souverain bien mais un moindre mal, avec les risques que cela comporte. Il me semble difficile de s’en passer, et encore moins de le remplacer par une autre langue qui comporte elle aussi ses ambiguïtés. Quant à l’idée d’avoir un système d’instructions écrites, il serait intéressant d’avoir le point de vue de pilotes ici. Je suppose pour ma part qu’en cas de crise le fait d’avoir à lire un écran supplémentaire – mais aussi à taper ses réponses (puisqu’il ne saurait être question de l’oralité, et donc de “dicter” ses réponses à un ordinateur) – représenterait une charge de travail supplémentaire difficile à supporter.

Je crois me souvenir que l’anglais comme langue internationale de communication pour l’aviation civile fut imposé à une réunion convoquée par les Etasuniens à Chicago en 1944, époque à laquelle les Etasuniens, profitant de la destruction de l’Europe, ont pris toutes les mesures pour assurer une hégémonie sans partage sur l’Europe et une partie du reste du monde. L’imposition de l’anglais dans le domaine de l’aviation comme dans tous les autres domaines relève de cette volonté là et non d’une recherche d’efficacité. En effet, l’anglais, qui est l’une des langues les plus irrégulières qui soient, et l’une de celles qui utilise le plus d’idiotismes, est particulièrement mal adaptée à la communication internationale. Elle est source constante de confusions sauf entre locuteurs natifs bien entendu.

Ce qu’il aurait fallu faire, dès 1944, c’est concevoir un système de communication simple basé sur un langage artificiel spécialement conçu pour les communications aériennes et totalement dépourvu d’ambiguïtés, un peu comme l’espéranto l’est pour la communication internationale par rapport à toutes les langues naturelles.

Le problème de M. Benjamin Pelletier, c’est qu’il n’arrive pas à remettre en cause l’ordre établi avec lequel il s’est élevé. L’imposition de l’anglais, dans l’aviation civile comme DANS TOUS LES AUTRES DOMAINES où il est prétendument “indispensable” ne relève que d’une seule et même logique impériale: Affirmer et consolider l’empire au profit des pays qui en sont le coeur, c’est-à-dire essentiellement les Etats-Unis et l’Angleterre. Lisez donc mes ouvrages, M. Pelletier et je suis sûr que vos brillantes certitudes s’évaporeront en quelques jours ! Je ne peux que vous recommander la lecture de “La nouvelle guerre contre l’intelligence” (publié chez De Guibert), “Une colonie ordinaire du XXIe siècle” (publié chez E.M.E) et “La mise en place des monopoles du savoir” (publié chez L’Harmattan).

La différence de point de vue est que vous vous interrogez sur les causes de l’utilisation de l’anglais – interrogation utile et essentielle – alors que je m’interroge sur les effets. Mon objectif ne consiste pas – comme vous le dites – à remettre en question cet état de fait, ce n’est ni l’objet de l’article ni mon intention. Vous pouvez regretter que l’anglais se soit imposé dans l’aéronautique, vous pouvez questionner l’ordre établi, c’est une démarche qui m’intéresse. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas faire de même dans un article qui ne se positionne pas sur le même plan.

Par ailleurs, vous verrez que votre questionnement sur l’hégémonie américaine rencontre sur ce blog un écho, cf.:

– Les banlieues françaises, cibles de l’influence culturelle américaine

– La stratégie américaine pour influencer les minorités en France

– Guerre des mondes, guerre des représentations

– Entreprises et influence culturelle: les origines

Sauf s’il y a un intérêt de votre part pour poursuivre la discussion en commentaire dans les articles ci-dessus, je clos nos échanges ici qui s’éloignent du sujet de l’article.

L’ “étude” en question note “innocemment” que les Néerlandophones ont un meilleur niveau en anglais que les Francophones … ce qui est statistiquement aussi biaisé que de dire que les Franciliens ont un meilleur niveau en patois berrichon que les Anglais ! …

Pour le reste, je suis entièrement Charles Durand, et l’on a assez entendu le discours “ce n’est pas l’idéal, mais je n’y peux rien …” (air connu).

On peut toujours résister ; il y a mille et une façons de le faire.

Mais le plus grave est l’inconscience totale de tant de colonisés ; j’ajouterai donc aux lectures utiles l’ouvrage d’Albert Memmi, “Portrait du colonisé” … ainsi que le “Discours de la servitude volontaire d’Etienne de La Boétie …

Bien entendu, il ne s’agit pas de “fermeture”, je suis linguiste et traducteur, et je n’ai pas de problème avec la connaissance de l’anglais …

@ Denis Griesmar – Faites passer un examen d’anglais oral et écrit identique à des cadets français et néerlandais du même âge et comparez les résultats. Je vous laisse le privilège de l’innocence.

Votre résistance à l’anglais, il faudra l’éprouver lors de discussions avec des pilotes qui ont affaire à des contrôleurs aériens de multiples pays et à des équipages de différentes nationalités. Le sujet de l’article, rappelons-le, concerne uniquement la problématique très spécifique de l’aéronautique.

Quant à votre jouissance à débusquer ici le “colonisé” et le “volontairement asservi”, elle s’atténuera certainement en lisant les articles mentionnés dans mon commentaire précédent.

Une règle de prudence consiste à se méfier de ce réflexe que Proust a si bien décrit et qui consiste à n’être que le lecteur de soi-même quand on lit.

Tout comme M. Griesmar, la langue anglaise ne me pose aucun problème à titre personnel puisque j’ai vécu 17 ans en pays anglophone (Etats-Unis et Canada anglais) et que j’ai enseigné en anglais l’informatique au niveau universitaire durant 10 ans. L’un des buts de mes commentaires est de faire prendre conscience que les conventions réglementant les communications aériennes basées sur l’anglais sont inadéquates et qu’elles ne sont en aucun cas le résultat d’une réflexion visant à instaurer le système le plus simple et le plus efficace pour l’aviation civile.

Il est, à ce titre, utile de comprendre pourquoi il a été mis en place. On saisit mieux alors la nécessité impérieuse d’en changer, ici, dans le domaine de l’aviation civile, et aussi ailleurs.

Il s’avère que j’ai été confronté au problème de l’anglais aéronautique à double titre : en tant que pilote, et en tant qu’agent de l’état pour approuver des formations de pilote.

En tant que pilote, je ne suis pas un spécialiste, mais j’ai entendu c’est vrai, à plusieurs reprises, des arguments de bon sens sur les difficultés de ce langage, plus particulièrement quand il est utilisé dans les cockpits. Ce que j’ai également remarqué, c’est que dans des réunions internationales nous n’avons aucun mal à nous comprendre en anglais entre étrangers (allemands, français, italiens…), alors que c’est plus difficile avec les anglophones. C’est la même chose avec les contrôleurs aériens. C’est clair qu’ils font des efforts pour articuler parfois, quand ce n’est pas le cas, ça peut poser des problèmes (contrôleurs US). Par contre, avec les contrôleurs dont ce n’est pas la langue natale : suisses, allemands… il n’y a pratiquement pas de problèmes. Une autre raison c’est qu’ils restent dans le périmètre codifié de la phraséologie.

En attendant, la mauvaise maîtrise de l’anglais a été repérée comme un facteur accidentogène, et de nouvelles exigences sont apparues il y a quelques années pour améliorer la situation.

En aéronautique, les pays au nord de la France, ainsi que l’Allemagne, la Suisse, maîtrisent mieux l’anglais que nous.

L’aviation est un microcosme qui possède peu de frontières. En fonction du type d’avion sur lequel vous volez, vous vous retrouvez dans un simulateur à Vancouver, Zurich, Bruxelles… et pour pas mal de pilotes français, dans des compagnies étrangères. La documentation technique anglaise devient une référence, qu’on le veuille ou non. Il y a également les cockpits, avec des annonces qui apparaissent dans des écrans, il faut une cohérence dans toutes ces informations.

La loi Toubon, était quasi inapplicable dans beaucoup de cas. La durée de vie d’un avion c’est environ 30 ans, l’aéronautique et l’anglais c’est un mariage à vie ! C’est sans doute dommage, je partage les analyses précédentes, mais c’est un fait.

A plusieurs reprises, j’ai entendu que l’OACI aurait envisagé, il y a une trentaine d’années environ, de remettre en question l’anglais comme langue internationale, et que le français était bien placé, mais je n’ai pas pu le vérifier.

Je reviens un peu en arrière, l’affichage des instructions de contrôle sur des écrans (avion mobile) va rencontrer de vraies difficultés avec la pression temporelle, entre autre, rencontrée dans beaucoup de phases du vol.

Le message de Charrier est très intéressant. Il existe donc au moins deux grandes familles dans la langue anglaise. La famille des anglais parlée par les “natives English” et l’anglais parlé par tous les autres que l’on nomme aussi parfois le globish. Il semble bien que beaucoup de Français maîtrisent plus ou moins bien le globish, comme d’ailleurs les non français. En revanche et comme d’ailleurs les autres locuteurs, ils maîtrisent moins bien l’anglais.

Et de plus les “English natives” ont aussi du mal à comprendre le globish, mais ils disposent de bases, notamment dans le vocabulaire.

Dans les messages précédents on a parlé de l’utilisation de la langue espéranto dans un futur. Depuis quelques années a été publié un lexique à l’usage de l’aviation “aviada terminaro” du regretté Gilbert Ledon qui était pilote (il a vécu au Brésil) et espérantophone :

http://www.esperanto-sat.info/article237.html

@ Charrier – merci pour cette mise au point. Il semble que la distinction rappelée par Lucien Bresler sur le “native English” et le “globish” se retrouve tout à fait dans l’aéronautique. Le point critique est qu’il n’y a pas vraiment de difficultés pour les locuteurs du globish pour communiquer entre eux mais qu’il y en a entre eux et les locuteurs de “native English”. Tandis que les premiers utilisent l’anglais comme un simple outil de communication, les seconds s’identifient culturellement avec leur langue, d’où un hiatus préjudiciable à leur bonne entente.

Il faut noter que ce hiatus se rencontre entre anglophones. Le rapport résumé dans l’article faisait ainsi mention de pilotes britanniques qui avaient des difficultés à saisir l’accent des contrôleurs aériens du Texas…

Charrier est un bon observateur. En effet, l’anglais de cuisine appris par les Français est largement partagé par les citoyens d’autres pays. Il permet une communication élémentaire à laquelle le locuteur natif se lasse très vite et chez qui elle laisse une impression distincte de sous-développement mental et d’imbécillité sous-jacente chez ceux qui pratiquent cette langue. Cela d’autant plus que la connaissance de l’anglais est fortement valorisante aux yeux de ceux qui parlent le globish uniquement et qui n’hésitent pas à confirmer ce sentiment aux anglophones natifs authentiques. Nous aurions la même réaction vis-à-vis d’un étranger parlant notre langue de manière maladroite sauf si, je dis bien sauf si, cet étranger ne valorise pas outre mesure sa connaissance (partielle) du français.

Apprendre l’anglais pour communiquer en avion avec les tours de contrôle est un peu comme devoir s’entraîner à passer l’examen du code de la route en France pour effectuer une tâche de conduite routinière, demandant certes de l’attention mais n’exigeant aucun talent particulier. C’est l’usage du marteau-pilon pour écraser une noix. A la place, il faut concevoir un langage codifié, très succinct et totalement dépourvu d’ambiguïtés.

La remise en question de l’usage de l’anglais, dans ce domaine comme dans bien d’autres, soulève la stupeur et l’incrédulité et c’est justement ce type de réaction qui indique le degré de colonisation de nos esprits. Comment ? Vous êtes un hérétique ! Comment pouvons-nous passer de l’anglais, dans l’aviation ? dans les transactions boursières ? dans les sciences et les techniques ? Au secours ! Mes certitudes vacillent ! On attaque mon église ! On casse les bénitiers et les icônes ! Horreur !

Que l’on reprenne donc le chemin d’une communication riche de sens ! Que l’on redécouvre que la communication internationale est tout à fait possible sans efforts excessifs ! C’était la préoccupation majeure de Zamenhof quand il a conçu l’espéranto ! Apprenons à repenser comme des hommes libres ! La clé de la gestion des risques interculturels est également la connaissance des langues et non pas de l’anglais uniquement !

La comparaison des différentes langues et leur difficulté d’apprentissage est un sujet intéressant, déja abordée à plusieurs reprises dans le groupe GRI sur LinkedIn.

Pour ceux qui ont le temps de lire, voici le rapport Grin de 2005 sur ce sujet(L’enseignement des langues comme politique publique): http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000678/0000.pdf

Pour les autres, la page Wikipedia donne une synthèse :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Grin

Ce rapport reprend en particulier les résultats d’une étude de l’Institut de pédagogie cybernétique de Paderborn en Allemagne qui conclut à des ratios de temps d’apprentissage très favorables à l’espéranto (l’allemand venant en dernier), et prend la peine d’expliquer pourquoi il en est ainsi, ce qui apporte de l’eau au moulin de Charles Durand, dont je pense pouvoir partager certains avis sans pour autant souscrire à son style d’expression, quelque peu trop agressif à mon goût.

Merci pour ce partage, Robin. Pour info, le groupe GRI LinkedIn est un groupe de discussion que j’anime sur le réseau professionnel LinkedIn depuis août 2009. Il compte plus de 760 membres. Nous échangeons réflexions, anecdotes et lectures sur l’impact des facteurs culturels dans le monde professionnels. Le blog GRI a été créé par la suite afin de d’approfondir certaines de nos discussions. Si vous avez un profil sur LinkedIn, vous pouvez nous rejoindre en suivant ce lien.

1-l’anglais dans la convention de Chicago est la langue commune qui doit être utilisée par défaut et NON LA LANGUE UNIQUE.

2-aujourd’hui les autorisations de vol (clairances) sont données par CPDLC(Controller Pilot Data Link Communication) La maitrise de l’écrit est aussi important que l’oral et surtout les messages sont très codifiés. Donc “normalisé” et accessibles à un apprentissage .

3-vouloir rendre obligatoire l’usage d’une langue unique est une prétention qui fait fi des mythes fondateurs de notre civilisation. Dieu a puni les hommes en les faisant parler des langues multiples parce qu’ils voulaient l’atteindre: est ce bien raisonnable de bafouer une punition “d’essence divine” ? 😉

4- certains messages dans un poste de pilotage sont plus efficaces quand ils ne sont pas exprimés.

5-essayer de lire le CVR (Cockpit Voice recorder=les 2 dernières heures de conversation avant le crash): beaucoup de ces textes sont incompréhensibles aux “non pilotes” car ces lecteurs n’ont pas la culture professionnelle en partage pour les rendre intelligibles. C’est une limite du BEA.

@ le floch – sympa de repasser par ici, après les échanges concernant le 1er article.

Sur le point 1) Le contexte français permet de l’illustrer avec l’usage de la langue française en France pour la communication entre contrôleurs et pilotes francophones. Il n’y a donc pas de langue unique, comme vous le dites, mais une langue “par défaut” (avec ses qualités, mais aussi – justement – ses défauts), et le cas de l’aéronautique en France où l’anglais coexiste avec la langue nationale n’est évidemment pas une exception.

Sur le point 2) Il est essentiel que cet anglais normalisé soit en effet maîtrisé, c’est la base, mais il arrive que dans des situations anormales (stress, moments de détentes, relâchement de l’attention, etc) les anglophones s’écartent de cet anglais standard et en viennent à communiquer avec un anglais plus “culturellement” marqué, qu’il faut aussi connaître comme de nombreux intervenants l’ont remarqué dans le rapport débriefé dans l’article ci-dessus.

Sur le point 3) Je vous suis sur votre envolée biblique tout en lui remettant les pieds sur terre en rappelant une réflexion de Levi-Strauss: “Pleinement réussie, la communication intégrale avec l’autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l’originalité de sa et de ma création.”

Sur le point 4) Il y aurait en effet à creuser cette importante distinction entre la parole efficace parce qu’elle est en elle-même une action et la parole inutile parce qu’elle rajoute une surcharge de travail dans le cockpit.

Sur le point 5) Le 3e article de cette série (Sécurité aéronautique et risques interculturels) entre en écho avec votre remarque, en rappelant l’enquête du crash de 1999 du vol EgyptAir où les enquêteurs américains et égyptiens ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le contenu du CVR pour des problèmes linguistiques et culturels.