Où penche la balance ?

Quand il y a quelques années j’ai mis en ligne un article expliquant le lien d’appartenance au groupe dans les cultures collectivistes à partir de deux images (l’une provenant du tome 2 de la BD de Riad Sattouf L’Arabe du futur, l’autre d’un livre de dessins fait par un Coréen expliquant la culture de son pays aux étrangers), il me restait un goût d’inachevé. Les illustrations choisies permettaient de saisir en quoi les points communs interpersonnels et la multiplicité des groupes d’appartenance définissent en premier lieu la sincérité des échanges et l’identité individuelle dans de nombreux contextes. Mais que se passe-t-il quand ce lien avec le groupe se rompt ? Quelle est la crainte fondamentale des individus ? Que risquent-ils ?

Le couple individu/groupe d’appartenance est universel mais le mouvement du balancier de l’une à l’autre de ces notions est très marqué par la culture. Que se passe-t-il quand la balance des priorités en matière de valeurs, d’identité, d’éducation, d’attentes sociales, penche fortement du côté du groupe d’appartenance et que ce groupe exclut un de ses membres ?

Rappelons que, dans ces contextes, on est éduqué pour qu’en grandissant se renforcent les liens avec le groupe d’appartenance, et en premier lieu avec la famille, mais prise au sens large, en tant que communauté englobant un nombre important d’individus. On n’est pas seulement responsable de soi mais de tout un collectif avant soi. Notons au passage que ce collectif incarné dans l’individu ne se limite pas aux vivants mais peut intégrer les morts à travers le nom, la lignée, les ancêtres. Dans ce cadre, les actions, attitudes, choix de vie (travail, mariage, procréation, notamment) doivent respectueusement se conformer aux attentes du groupe, pour en être à la fois l’expression individuelle et la garantie de sa continuité dans le temps. L’individu doit au groupe ce qu’il est et ce qu’il devient tout autant que le groupe se maintient dans son existence et son devenir à travers l’individu.

En revanche, dans des contextes où la balance penche vers l’individu, on est éduqué pour qu’en grandissant on s’éloigne de la famille. Et si on est toujours chez « papa et maman » passé un certain âge, cet état de dépendance est vécu comme un échec, comme une incapacité à « voler de ses propres ailes », à « s’émanciper » (cf. les connotations négatives associées au “phénomène de Tanguy“). Si on a quitté le cocon familial, on craint ensuite de perdre cette autonomie conquise de haute lutte, de voir celle-ci menacée par le groupe (devoirs familiaux, obligations sociales, …) ou par des circonstances indépendantes de sa volonté (accident de la vie, licenciement, …). On pense aussi beaucoup à soi avant de penser aux autres. Par exemple, si on porte un masque en situation de pandémie, c’est surtout pour éviter d’attraper la maladie contagieuse, et beaucoup moins pour protéger les autres.

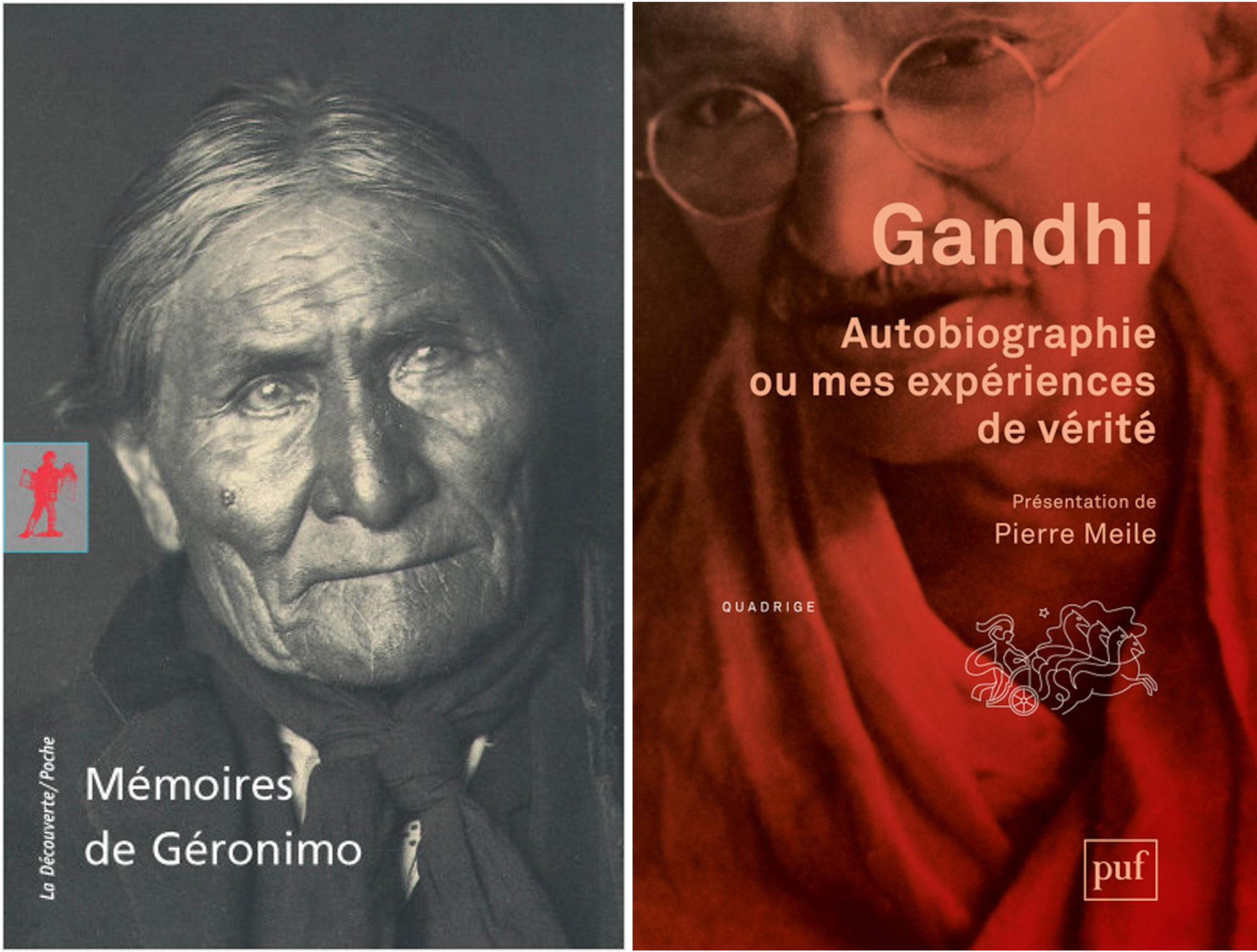

Alors, dans les contextes où la balance penche vers le groupe d’appartenance, que se passe-t-il quand le lien avec la communauté se rompt ? Je voudrais illustrer ce phénomène avec deux témoignages fascinants qui datent tous deux du début du vingtième siècle, avant de partager quelques anecdotes plus contemporaines. Ils proviennent des souvenirs autobiographiques de deux grandes figures de l’histoire à la fois locale (les Etats-Unis et l’Inde) et universelle : les Mémoires (éd. La Découverte) du chef apache Géronimo (1829-1909) dictés en 1904, et l’Autobiographie ou mes expériences de vérité (éd. PUF) de Gandhi (1869-1848), rédigée en 1925.

Le souvenir d’un Indien…

Dans ses Mémoires, Géronimo rappelle régulièrement combien l’Apache est inséparable de sa tribu. C’est une question de survie, du groupe comme de l’individu. Il arrive cependant que le lien entre les deux se rompe :

Les Apaches n’avaient pas de prison comme les hommes blancs en ont. Au lieu d’envoyer leurs criminels en prison, ils les chassaient de la tribu. Ces hommes qui s’étaient montrés infidèles, cruels, paresseux ou lâches étaient non seulement exclus de la tribu mais ne pouvaient pas non plus se joindre à une autre tribu. Ils ne pouvaient plus compter sur la protection des lois non écrites de la tribu. (p.62)

Pas besoin de prison dans les grands espaces américains. La plus terrible des punitions, c’est l’exclusion, l’expulsion hors de la tribu, avec impossibilité de rejoindre une autre tribu. Le criminel se retrouve en quelque sorte enfermé à ciel ouvert. Il a la liberté d’aller où il veut, mais seul. Il n’est plus rien qu’un individu détaché de tout lien social, autrement dit il n’est plus personne, si ce n’est un paria. Cet état est si intenable pour l’identité et la survie que les parias de différentes tribus pouvaient se réunir et former un nouveau groupe :

Il était fréquent que ces Indiens hors-la-loi se réunissent en bande et se livrent au pillage que les blancs mettaient au compte de la tribu entière.

C’est que, comme l’a précisé Géronimo, la personne frappée de bannissement ne peut plus compter sur la protection des lois non écrites de la tribu. Autrement dit, elle est encore plus vulnérable qu’un individu qui se serait par exemple volontairement isolé du groupe pour vivre en reclus. Tout droit lui est retiré et, pour se protéger, il ne lui reste que la force. D’où la nécessité pour les parias de réunir leurs forces pour survivre, et par suite leur déchaînement en meute en dehors de tout cadre juridique : tenus par rien, plus rien ne les retient.

… et l’expérience d’un autre Indien

Paria est un mot d’origine tamoule. Du fait de son passage par le filtre jésuite et de la langue portugaise et d’une confusion avec un autre terme tamoul, il a perdu son sens originel d’appartenance à la caste des joueurs des tambours pour signifier « homme de la dernière caste », puis « homme hors caste », donnant naissance au sens moderne de personne exclue de sa communauté ou mise au ban de la société.

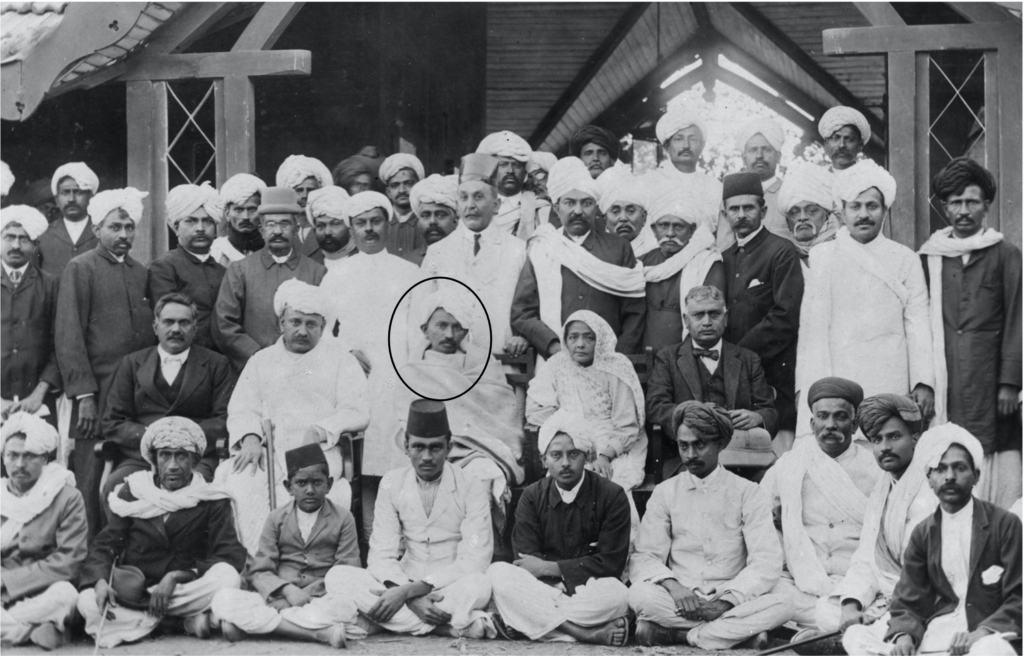

Voilà qui nous amène au témoignage de Gandhi qui raconte un épisode saisissant de sa jeunesse dans son Autobiographie (en accès libre en anglais ici). En 1888, il a 19 ans et souhaite partir étudier le droit en Angleterre. Seulement voilà, il appartient à la sous-caste Modh Baniyâ de la caste des Vaishyas (marchands), caste inférieure à celle des Brahmanes. Et au sein de sa communauté, il n’est pas permis de voyager à l’étranger.

Une assemblée générale de la caste est alors convoquée. Elle est présidée par le chef de la communauté, le Sheth. Ce dignitaire fait partie des parents éloignés de Gandhi et il a toujours été en excellents termes avec son père. Voici cependant comment il accueille le jeune homme devant l’assemblée :

Aux yeux de notre caste, ton projet de séjour en Angleterre est contraire aux convenances. Notre religion interdit les voyages à l’étranger. On nous a dit aussi qu’il est impossible de vivre là-bas sans porter atteinte à la religion. On est forcé de manger et de boire avec les Européens. (p.56)

Gandhi ne le précise pas dans ce passage mais, en lisant le reste de l’ouvrage, le lecteur comprend que la crainte de manger « avec les Européens » concerne le fait de devoir manger « comme » les Européens, autrement dit de la viande, et que boire avec eux comporte le risque de boire de l’alcool. Le chef de la caste annonce alors :

Cet enfant sera traité en paria à dater de ce jour. Quiconque l’aidera ou ira lui dire adieu sur le quai, sera passible d’une amende d’une roupie quatre annas. (p.56)

Pour paria, le texte anglais, qui est lui-même une traduction du goudjarati, indique outcaste. Avec un peu de curiosité, vous pouvez consulter le texte original et sa traduction en français par Google (voir ici) et retrouver le terme utilisé par Gandhi en goudjarati : નાતબહાર, soit naatbahar, ce qui au sens premier signifie « sorti de nulle part », et par extension « retiré de la communauté de caste ». Si je ne me suis pas égaré d’un mot à l’autre dans cette langue que je ne connais pas (sous réserve de correctif, donc), le chef de la caste déclare que désormais Gandhi est comme sorti de nulle part : à l’image d’une fleur coupée, il flotte dans le vide, livré à lui-même, sans ses racines, sans lien avec ses origines, privé de la sève identitaire et nourricière du groupe auquel il appartenait.

La peine est sévère et irrévocable : c’est une stigmatisation à vie. Quelques chapitres plus loin, Gandhi précise ainsi :

Je respectai entièrement les règles de ma caste en matière d’excommunication. Selon ces règles, aucun membre de ma parenté, y compris mon beau-père et ma belle-mère, et jusqu’à ma sœur et à mon beau-frère, n’avait le droit de me recevoir. (p.116 de l’édition française)

Gandhi va cependant tirer avantage de ce bannissement. C’est pour lui l’occasion de s’émanciper de la pression du groupe, et surtout de sortir des intrigues et manigances dans lesquelles il aurait fallu se commettre pour tenter une forme de réintégration :

Je ne fis jamais le moindre effort pour être admis de nouveau au sein du groupe qui m’avait rejeté. […] Certains d’entre eux me considéraient avec déplaisir ; j’évitai scrupuleusement de blesser leurs sentiments. […] Le résultat de cette conduite scrupuleuse fut que jamais je n’eus d’ennuis avec ma caste. (p.116)

Mais contrairement aux parias apaches des grands espaces, Gandhi va quitter son pays, étudier à Londres, travailler en Afrique du Sud, et il n’est pas seul dans l’Inde populeuse. Et tandis que le bannissement a pour effet d’entraîner un déchaînement des parias apaches, le paria Gandhi adopte, lui, un comportement à l’opposé, en s’enchaînant dans la maîtrise de soi. Est-ce pour cela qu’il évoque son bannissement comme moment fondateur de son approche de la non résistance, étape clé du chemin qui mène à la non violence, ahiṃsā ?

Échos contemporains

Qu’il s’agisse d’un mouvement littéraire (songez au surréalisme et aux innombrables excommunications prononcées par André Breton), du BDE d’une école (exclusion sociale des étudiants refusant le bizutage), d’une start-up (voir cet article récent du Monde) et bien sûr d’une structure religieuse ou d’un parti politique (pour lesquels les exemples sont légion), les phénomènes décrits par Géronimo et Gandhi ne sont pas circonscrits dans l’espace (contexte culturel des Apaches et des Indiens) ni dans le temps (début du vingtième siècle pour les deux témoignages). Ils sont d’une évidente banalité et toujours d’actualité dans tous les environnements où un groupe exerce une pression puissante sur les individus pour qu’ils fassent passer en priorité ses intérêts avant les leurs.

Étrangement, alors que nous connaissons très bien ici ces phénomènes et que nous avons tous vécu cette tension entre le groupe et l’individu et constaté, au moins à titre de témoin, les conséquences que pouvait entraîner la rupture du lien entre les deux, nous ne sommes pas du tout à l’aise pour les repérer et les prendre en compte lorsqu’ils se produisent ailleurs.

C’est que durant ces dernières décennies le centre de gravité de nos interactions sociales a évolué du groupe vers l’individu. Nous sommes désormais plus familiers avec les valeurs individualistes qu’avec les valeurs collectivistes. Or, la société française a longtemps été proche de ce que décrivent Géronimo et Gandhi. Dans un article du Figaro d’il y a quelques jours sur la tension entre l’individualisme féminin et le regret de n’avoir pas eu d’enfant, le psychanalyse Serge Hefez rappelle ainsi que :

Jusque dans les années 50, le destin d’un homme ou d’une femme était d’appartenir à un groupe ou à une caste. L’adhésion à une famille signait l’appartenance dans une société.

Lorsque j’anime des formations, je m’étonne ainsi qu’il soit si difficile de saisir les implications de la primauté du groupe sur l’individu en contexte professionnel. Il semblerait qu’on ait perdu une compétence en devenant plus individudalistes que collectivistes. Dès lors, nous avons tout intérêt à recueillir, écouter et prendre en compte le point de vue de l’autre. Par exemple, l’Indienne Upasana Agarwal qui écrit dans l’ouvrage collectif Indigenous Indian Management (Palgrave Macmillan, 2022, p.205 – je traduis de l’anglais) :

Le collectivisme est au cœur de la mentalité indienne et l’expérience de soi des Indiens s’articule davantage autour de “nous”, “notre” et “nos” qu’autour de “je”, “mon” ou “moi”.

Voilà qui ne signifie pas que l’individu n’a pas d’existence pour les Indiens. Mais l’individu s’exprime différemment par rapport aux environnements où le groupe exerce une pression moins importante. Le lien interpersonnel au sein du groupe d’appartenance détermine son mode d’expression. Allons plus loin encore avec le philosophe japonais Takeshi Umehara qui, pour décrire les particularités des liens sociaux au Japon, invente le terme de mutualisme : les relations entre Japonais ne seraient pas régentés comme en Occident par une éthique des droits individuels mais de la responsabilité interpersonnelle. Tout se joue alors dans la réciprocité, et non dans l’affirmation de soi.

Quels enseignements tirer de cette exploration ?

1. Dans les environnements collectivistes, la crainte fondamentale des individus tient à la perte du lien avec leurs groupes d’appartenance. Ils auront tendance à fuir comme la peste tout ce qui fragilise ce lien et peut entraîner un sentiment d’exclusion, une mise à l’écart temporaire ou un bannissement définitif.

2. Notons qu’a contrario certains aspirent à se libérer de cette pression exercée par le groupe d’appartenance : un phénomène qu’on constate chez les profils dits « atypiques » chez les jeunes générations en Extrême Orient, où l’atypie peut concerner de légers écarts par rapport à la norme sociale. Une entreprise européenne peut trouver là une opportunité afin d’attirer et fidéliser des talents en leur proposant des possibilités d’épanouissement personnel.

3. Si vous ne faites pas partie du groupe d’appartenance de vos partenaires étrangers, à vous de savoir découvrir et construire des points communs interpersonnels afin de développer une appartenance commune. Voilà qui implique un effort pour s’impliquer autant dans le professionnel que dans le non professionnel. Ainsi, j’ai pour habitude de rappeler que, par exemple, en Arabie saoudite, la pause n’est pas un moment où l’on s’isole pour se reposer, mais au contraire un moment où il faut être extrêmement concentré et impliqué pour tisser des liens personnels avec les contacts locaux: c’est dans l’informel que tout se joue.

4. Les partenaires des contextes très marqués par l’influence du groupe auront tendance à s’exprimer de manière consensuelle en public afin de préserver des relations harmonieuses avec les autres membres du groupe, d’où l’importance capitale de développer des liens privilégiés pour recueillir en tête à tête les pensées et points de vue personnels. C’est une attitude, somme toute, universelle, que de se confier plus facilement « en privé », mais encore plus marquée dans ces environnements où la balance penche fortement vers le groupe d’appartenance.

5. En public, il est donc impératif de procéder moins directement dans le questionnement (un tour de table pour que chacun partage ses idées, suggestions et points de vue n’est en général pas productif et peut au contraire provoquer du malaise, voire être perçu comme une impolitesse), par exemple en posant plutôt ses questions à des sous-groupes (de trois ou quatre personnes, pas plus) et en demandant à un ou une porte-parole de partager les interrogations, suggestions, incompréhensions, ce qui permet – point capital – de dépersonnaliser la prise de parole individuelle.

6. Attention aux conséquences si votre comportement donne à un partenaire étranger le sentiment d’être exclu de son groupe d’appartenance, ou le lui faire craindre, ou encore entraîne involontairement son exclusion réelle (par exemple, le directeur des achats français demande au responsable des achats d’une filiale coréenne de se séparer de son fournisseur sans savoir que les deux sont membres du même groupe d’appartenance) : les réactions en cascade peuvent être désastreuses (voyez par exemple ce cas entre Américains et Japonais).

7. Finalement, avant toute chose, il convient de décrypter ou de se faire décrypter les relations sociales par une personne experte sur le sujet (par exemple le DRH local qu’il faut choisir en fonction de ses compétences techniques et de sa capacité à déchiffrer et expliquer la complexité des groupes d’appartenance de son pays d’origine) afin d’identifier les points de vigilance et les leviers à activer en contexte professionnel (voyez le cas saoudien ici et là).

Si vous avez encore de la curiosité, je vous invite à prolonger la lecture en:

- découvrant comment et pourquoi le nom de Géronimo est devenu le nom de code de Ben Laden pour les autorités américaines: Ben Laden Géronimo ou l’inconscient américain

- partant en voyage à la rencontre d’une valeur essentielle du relationnel entre Coréens: Nunchi: souci des autres avant souci de soi

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Quelques suggestions de lecture:

- Deux illustrations du lien d’appartenance au groupe dans les cultures collectivistes

- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique

- Accidents, crashes et catastrophes : 5 articles pour frissonner cet été

- L’absurde lucidité de certaines entreprises sur leurs défaillances interculturelles

- 4 exemples d’exotisme linguistique (petites laideurs et grosses erreurs)

- L’effet de surprise, ennemi de la communication interculturelle

Derniers commentaires