Suite de l’exploration

Voici la suite des réflexions autour de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Elle peut être lue indépendamment des deux autres articles (Le fax de Fukushima et Fukushima, la culture et la responsabilité).

Je rappelle seulement que Le fax de Fukushima se terminait en constatant un paradoxe, voire une contradiction culturelle : pour les opérateurs de la centrale de Fukushima, un accident majeur était « pratiquement impensable » alors même que la pensée de l’impensable fait partie de la culture japonaise. J’évoquais ainsi une culture des catastrophes spécifiquement japonaise.

Je voudrais à présent donner un contenu plus précis à cette notion de culture des catastrophes, et la mettre en relation avec la culture des risques. Si la première est héritée du vécu et de l’imaginaire des populations, la seconde leur est imposée par une approche technique et scientifique de l’environnement. Il y a ici un nœud complexe constitué à la fois de complémentarité et de différence entre la tradition et la modernité, la subjectivité et la rationalité, l’imaginaire collectif et les connaissances scientifiques, les comportements individuels et l’organisation politique.

Culture et récurrence de la catastrophe

Un événement exceptionnel prend une dimension catastrophique par la présence de l’homme et par les conséquences humaines qu’il entraîne. La catastrophe fait irruption dans le monde des hommes pour interrompre ou modifier le cours des choses. Par là, elle entre dans l’histoire et dans la mémoire. Si elle ne se répète pas (par exemple le grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755), son souvenir entretient cependant la crainte qu’elle ne se répète. Si elle se répète (par exemple, les séismes et tsunamis au Japon), son caractère exceptionnel se double alors de la dimension paradoxale de la récurrence.

La culture d’un peuple sera alors plus ou moins marquée par la catastrophe. L’événement désastreux unique est fondateur d’un choc collectif entraînant une réponse à la fois traumatisée (angoisse par rapport à l’incertitude, recours aux superstitions et à la religion, transmission du souvenir douloureux de génération en génération) et créatrice (représentations artistiques et littéraires de la catastrophe, avancées scientifiques pour en connaître les causes, progrès techniques pour s’en prémunir).

Si l’événement désastreux est récurrent, alors il s’intègre encore plus profondément à la culture du peuple qui le subit. Mythologies, croyances, récits littéraires, mais aussi valeurs, visions du monde, représentations de soi et des autres, sont fortement marqués par la fragilité de l’environnement, la précarité de la vie humaine, l’incommensurabilité de la nature, les aléas du destin.

La récurrence de la catastrophe entraîne également une connaissance empirique de l’environnement, un savoir traditionnel des signes annonciateurs du désastre, le développement de stratégies d’adaptation et la transmission de pratiques ancestrales visant à se protéger des conséquences désastreuses ou à en limiter les effets néfastes.

Trois exemples de culture des catastrophes

Le rapport des hommes aux catastrophes est façonné sur l’échelle du temps long et par l’environnement géographique et géologique. En conclusion d’une étude portant sur le rapport des Philippins aux catastrophes (ici, pdf), l’historien Greg Bankoff insiste fortement sur la nécessité de ne pas réduire ces événements à leur seule dimension naturelle. Il y a une construction culturelle de ces « objets psychologiques » que sont les catastrophes :

« Les catastrophes ne sont donc pas simplement des événements géophysiques ou météorologiques, mais également des objets psychologiques. Dans certaines sociétés, les risques naturels se produisent avec une telle fréquence historique que leur menace constante a été intégrée dans le cadre à la fois de la vie quotidienne et des mentalités pour former ce qui peut être appelé ‘culture des catastrophes’. »

- Exemple 1 – Mexique : des villes dans les montagnes

Cet exemple provient du compte-rendu d’une série de conférences en 2004 autour du thème : Natural disasters and cultural strategies (pdf). Le Mexique connaît de nombreuses et fréquentes catastrophes naturelles : sécheresses, inondations, ouragans, séismes, activité volcanique, qui mettent à l’épreuve la résilience et les ressources de la population.

Les chercheurs ont remarqué que la conscience environnementale des Mexicains avait constamment augmenté depuis la fin du XVIIIe siècle. La mémoire collective s’est enrichie de pratiques et de savoirs nécessaires à l’adaptation. La consolation par les prières et les cérémonies religieuses en fait partie. Mais rien ne remplace le savoir ancestral des Indiens qui avaient construit leurs villes dans les montagnes, ce qui limitait les effets des sécheresses, alors que ce n’était pas le cas des villes bâties par les colons espagnols.

- Exemple 2 – Japon : l’avertissement des ancêtres

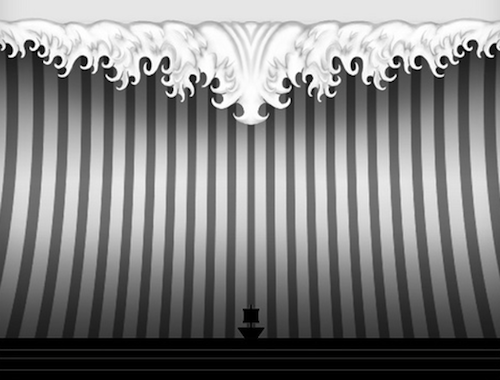

Sur les hauteurs du littoral japonais se trouvent des centaines de pierres où l’on peut lire des avertissements du type : « Ne construisez pas vos maisons en dessous de ce point ! » Ces stèles préviennent en effet des risques de tsunami. Elles ont été placées là depuis plusieurs siècles, certaines depuis plus de six cents ans. A Aneyoshi, le tsunami de 2011 s’est arrêté à 90 mètres de la stèle du village.

De génération en génération, ces pierres ont contribué à transmettre la conscience des risques. Sur celle du village d’Aneyoshi, on peut lire : « Les maisons en hauteur assurent la paix et le bonheur de nos descendants », ce qui constitue pour le chef du village « une règle des ancêtres que nul n’oserait briser à Aneyoshi ». C’est d’ailleurs dans ce village que les vagues du tsunami de 2011 ont été les plus élevées en atteignant près de 39 mètres. Et il n’y a pas eu de victime parmi les personnes présentes à Aneyoshi ce jour-là.

Ce village reste une exception. La pression démographique, les raisons économiques, la confiance dans les digues et les murs surélevés ont depuis longtemps détourné la plupart des Japonais des avertissements des stèles ancestrales. L’oubli de l’histoire a alors été fatal – d’où, comme nous le verrons, la nécessité de réactiver sans cesse la mémoire des catastrophes, non pour se lamenter mais pour transmettre les réflexes et comportements adéquats.

- Exemple 3 – Birmanie : les leçons des nomades des mers

Le 26 décembre 2004, un séisme dans l’Océan indien a déclenché un terrible tsunami qui a fait plus de 200 000 morts. Par son ampleur mais aussi du fait de nombreuses disparitions de touristes occidentaux, cette catastrophe a connu un retentissement médiatique considérable. Bien des personnes auraient pu être sauvées si elles avaient su interpréter les signes annonciateurs de tsunami et n’étaient pas restées passivement en bord de mer comme on peut le voir sur cette vidéo filmée par un touriste allemand :

https://www.youtube.com/watch?v=S2eQyj_qbuE

Suite à la catastrophe, un système d’alerte a été mis en place sur les côtes de l’Océan indien. La technique vient combler l’absence de culture des catastrophes. Mais il y a une catégorie de population de l’Océan indien qui n’a connu quasiment aucune perte du fait même de sa culture des catastrophes. Il s’agit des nomades des mers, le peuple Moken.

Alors même que la plupart d’entre eux n’ont pas connu d’expérience antérieure de tsunami, ils ont su reconnaître les signes annonciateurs de tsunami et se refugier sur les hauteurs avant l’arrivée des premières vagues. Ce savoir ancestral était transmis de génération en génération au travers de mythes et de croyances, évoquant par exemple le grand appétit de l’océan annoncé par le retrait des eaux au large et l’arrivée d’une vague géante venant se rassasier de la terre.

Dans l’extrait ci-dessous d’un reportage sur les Moken, un vieil homme raconte comment il a dû convaincre les plus jeunes de se mettre à l’abri. Le silence des animaux et le retrait des eaux lui ont rappelé les récits transmis par les ancêtres sur la voracité de l’océan et la nécessité de gagner les hauteurs :

Au tout début de la suite de ce reportage, vous avez quelques explications intéressantes sur ces mythes Moken qui ont façonné leur culture des catastrophes. L’anthropologue Jacques Ivanoff explique également que dans la langue des Moken il n’y a pas de mot pour exprimer le « quand », la « volonté », le « bonjour » et l’ « au revoir » :

De la culture des catastrophes à la culture des risques

Des événements désastreux et récurrents peuvent survenir au sein d’une population sans culture des catastrophes et entraîner ainsi son émergence. C’est le cas de la Suisse qui a subi une série de catastrophes naturelles au XIXe siècle : glissements de terrain de Goldau, puis d’Elm, incendie de la ville de Glaris, nombreuses crues et avalanches.

Selon l’historien Christian Pfister (ici, pdf, en dernière page), cette fréquence des événements désastreux a façonné la culture suisse de la solidarité et de l’engagement envers les populations sinistrées, et a contribué à « affermir l’identité nationale » autour de ces valeurs. En Suisse, les catastrophes ont joué le rôle de catalyseur culturel, tandis que dans d’autres pays – la France par exemple – ce sont les guerres, lesquelles ont forgé une mentalité différente.

Mais cette culture des catastrophes qui a surgi en Suisse au XIXe siècle suite à une série de désastres, ne risque-t-elle pas de s’appauvrir si ces derniers se raréfient ? Pour Christian Pfister, c’est une évidence. La conscience des risques doit sans cesse être réactivée :

« En Suisse, nous avons dû réapprendre à gérer les catastrophes dans les années 80, car elles ont été rarissimes au cours du siècle précédent. »

Il constate d’ailleurs aujourd’hui un mouvement de désolidarisation qui met en péril la cohésion nationale en Suisse. S’il est bénéfique que la culture des catastrophes disparaisse dans ses causes, il faut cependant s’inquiéter de la disparition de ses effets en matière de prévention et de solidarité. En d’autres termes, la culture des catastrophes doit se prolonger dans la culture des risques.

Une culture des risques sans culture des catastrophes ?

Partant de là, on peut se demander si une culture des risques peut se développer sans reposer sur le socle d’une culture des catastrophes. D’un côté, on peut objecter que la catastrophe de Fukushima ne semble pas montrer de la part des Japonais une grande maturité en matière de culture des risques. Et dans l’article précédent, je mentionnais un rapport selon lequel pour l’opérateur japonais du nucléaire l’accident majeur était « impensable ». Dans ce cas précis, il est possible que les forts enjeux économiques, les pressions politiques et un excès de confiance dans la technique aient éloigné les responsables japonais d’une véritable culture des risques.

D’un autre côté, la question de la relation de cause à effet entre culture des catastrophes et culture des risques mérite d’être posée. En effet, la culture des catastrophes ancre la gestion des risques dans les valeurs partagées par la communauté. Elle a également pour elle le poids de l’histoire et la force de la mémoire collective. La culture des risques trouve donc là un terrain particulièrement favorable pour pérenniser une culture ancestrale et rationaliser des pratiques empiriques.

Qu’en est-il lorsque cette culture est pauvre, voire inexistante ? Il est alors bien plus difficile d’intégrer la culture des risques. Celle-ci est perçue par les individus comme une contrainte réglementaire imposée par les autorités, et non comme une évidence ou une seconde nature. Dans ces pays-là, la catastrophe est plus un événement dont on gère les effets qu’un désordre dont on cherche à se prémunir. C’est assurément le cas de la France où l’on ne recense pas, comme au Japon, d’activité sismique régulière et violente ni de risques volcaniques.

Et pourtant, la France a été durement touchée ces dernières années : incendie du tunnel du Mont-Blanc en mars 1999, naufrage de l’Erika puis ravages des tempêtes Lothar et Martin en décembre 1999, canicule de l’été 2003 ayant causé près de 15 000 morts, tempête Klaus de janvier 2009, tempête Xynthia provoquant des inondations tragiques sur la côte atlantique en février 2010, crues dans le Var en juin 2010, les plus dévastatrices depuis 1827.

C’est également en juin 2010 qu’a été rendu public un rapport parlementaire sur la tempête Xynthia. Le président de cette mission d’information a résumé ainsi ses conclusions :

“L’urbanisation excessive dans des zones sensibles, la déficience des digues et de leur gouvernance, la complexité des dispositifs d’alerte et de prévision sont des questions débattues depuis des années, mais dont les réponses, souvent quasi-unanimes, restent lettre morte.”

“En France on ne manque pas de règles, on a un des codes de l’urbanisme les plus fournis au monde et pourtant on a eu des défaillances, il y a les outils mais ils sont peu ou mal appliqués.”

“Notre système a été mis en défaut. En France il n’y a pas de culture du risque.”

En juillet 2012, deux ans donc après ce premier rapport, la Cour des Comptes publie son propre rapport sur les enseignements de la tempête Xynthia sur le littoral atlantique et dans le Var (pdf). Dans la partie consacrée aux risques, une sous-partie s’intitule Une mémoire défaillante et une culture des risques très insuffisantes, on peut lire ce constat:

“Loin d’être des phénomènes exceptionnels et non prévisibles, la submersion marine liée à la tempête Xynthia et les inondations du Var traduisent plutôt un oubli de catastrophes anciennes.”

Le rapport mentionne par exemple l’existence d’une plaque commémorative à Trans, un village varois durement touché par la crue de la Nartuby le 15 juin 2010. A l’image des stèles-tsunami, la plaque rappelle la hauteur atteinte par la Nartuby lors de la crue du 6 juillet 1827 qui a causé la mort de plusieurs villageois:

Nous voyons ainsi l’importance capitale de l’histoire et de la mémoire des catastrophes. Cet “oubli” des catastrophes anciennes dans le Var s’apparente à la mémoire défaillante des Suisses qui ont dû réapprendre à gérer les catastrophes dans les années 80. Leur compétence en la matière s’était affaiblie du fait d’une amnésie causée par la raréfaction de phénomènes autrefois plus fréquents.

Développer la culture du risque

Au terme de cette exploration, il apparaît que la culture du risque a besoin de prendre appui sur la culture des catastrophes pour pouvoir se développer. Ainsi, les Japonais qui ont une importante culture des catastrophes l’ont importée dans un domaine inattendu : l’aéronautique. Ils ont en effet un curieux problème avec leurs deux grandes compagnies aériennes : ANA n’a connu aucun accident ayant causé la mort de passagers depuis 1971, et JAL depuis 1985. 90% des employés de la JAL n’ont jamais connu de crash.

Les Japonais ont donc cherché à renforcer la culture du risque aéronautique en développant une culture des catastrophes aériennes. Pour cela, ils ont ouvert un musée des crashs. Les employés ont obligation de visiter le musée une fois dans leur carrière. Il s’agit d’entretenir en eux la mémoire des catastrophes, non par morbidité mais pour aiguiser la conscience des risques, comme l’explique le porte-parole d’ANA :

« Nous voulons être sûrs que la mémoire des accidents passés restera vive dans l’entreprise, car tous les gens qui ont traversé ces tragédies et qui connaissent leurs terribles conséquences sociales seront bientôt partis à la retraite. »

En janvier 2012, une délégation de maires français s’est rendue près de la centrale de Fukushima pour observer les conséquences de l’accident (ici, pdf). L’un des membres de la délégation a regretté que « les élus n’aient pas été plus nombreux à répondre à l’appel, tant ce voyage est instructif ».

Pour l’adjoint au maire de Chinon, où se trouve une centrale nucléaire, cette visite l’amène à porter un regard différent sur sa propre région :

« Quand je vois défiler ces magnifiques paysages de Fukushima aujourd’hui contaminés, je ne peux m’empêcher de penser à ma région et de m’interroger sur le devenir de ces territoires. »

Le spectacle désolant de la ville évacuée déclenche une prise de conscience : « Pour nous, ce voyage est un cas concret. Tout ce qui nous a été dit me perturbe beaucoup. A l’avenir, qui va vouloir s’installer ici ? Quelle entreprise va vouloir investir ? »

La réaction de l’adjointe au maire de Strasbourg : « Les Japonais vivaient avec l’idée du zéro danger nucléaire. Cet accident leur a prouvé l’inverse » trouve un écho dans celle du maire de Beaumont-Hague, lui-même ancien d’Areva, qui estime qu’il faut « toujours penser à l’impensable quand on s’intéresse aux risques d’accident ».

Ce voyage « instructif » est un « cas concret », il développe la conscience qu’il ne faut pas vivre avec l’idée du « zéro danger nucléaire » et qu’il est nécessaire de « toujours penser à l’impensable ». Ces constats peuvent sembler des évidences, voire relever du simple bon sens. Mais sans cette confrontation avec le spectacle désolant de la catastrophe de Fukushima, auraient-ils été formulés aussi clairement ? Auraient-ils même été formulés ?

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et conférences et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Derniers commentaires