“Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà.” Montaigne, Essais, I, 3,

Pour ne plus avoir peur de la peur

Dans la précédente revue de presse consacrée aux problématiques interculturelles, je profitais de la publication sur le site d’Al Jazeera d’une contribution de Pierre Hassner pour signaler son travail de recherche sur la géopolitique des passions. Cette thématique des passions s’inscrit dans une longue et riche tradition française à la fois littéraire et philosophique. L’homme étant ce qu’il est, c’est-à-dire plus souvent mené par ses passions que guidé par la raison, les apports de cette tradition sont plus que jamais d’actualité dans un monde complexe et instable où les interactions entre individus et cultures produisent des combinaisons inédites et quasiment infinies.

Plusieurs articles de ce blog ont abordé la question de la peur : en mettant en avant ses dimensions culturelles (Management interculturel : décrypter les peurs), en montrant le retard français en matière de prise en compte du stress (Le stress au travail, une prise de conscience tardive en France), en décryptant ces petits détails qui dans un film diffusent insidieusement des représentations biaisées des étrangers (Guerre des mondes, guerre des représentations) ou en déplorant la dimension anxiogène du rapport au monde telle qu’elle apparaît dans le dispositif public français de projection à l’international (Le dispositif public français : un désert interculturel).

Le privilège accordé ici à la passion de la peur ne tient pas à une fascination morbide. C’est tout simplement qu’il s’agit d’un phénomène aussi banal que mal compris, aussi universel que refoulé, aussi primordial que décisif dans notre relation aux autres et au monde. Qui peut réellement affirmer sa peur sans faire en même temps aveu de faiblesse ? Or, comprendre sa peur sans la nier, intégrer l’inquiétude des autres sans la juger, c’est aussi faire preuve de lucidité au moment où l’on risque d’être aveuglé par la panique. Une qualité essentielle dans un contexte de gestion de crise.

Sur cette question, je renvoie le lecteur à l’excellent livre Crises et facteur humain de Thierry Portal. Ce dernier a mené des entretiens avec de nombreux spécialistes qui ont à gérer le facteur humain sous tension, qu’il s’agisse de crises d’entreprise, de crises sanitaires, de prises d’otage ou de situations dangereuses en haute montagne (ci-contre, cliquez pour agrandir). L’un des points clés concerne la maîtrise de la peur, non comme dépassement par bravade, mais comme intégration de cette passion dans son mode de fonctionnement et dans le déroulé des opérations.

Sur cette question, je renvoie le lecteur à l’excellent livre Crises et facteur humain de Thierry Portal. Ce dernier a mené des entretiens avec de nombreux spécialistes qui ont à gérer le facteur humain sous tension, qu’il s’agisse de crises d’entreprise, de crises sanitaires, de prises d’otage ou de situations dangereuses en haute montagne (ci-contre, cliquez pour agrandir). L’un des points clés concerne la maîtrise de la peur, non comme dépassement par bravade, mais comme intégration de cette passion dans son mode de fonctionnement et dans le déroulé des opérations.

En percevoir les premiers symptômes sur soi et les autres, en comprendre les raisons, analyser les causes extérieures qui les ont produits, exigent une véritable discipline de la peur, à la fois un savoir et un arraisonnement. C’est cela, ne plus avoir peur de la peur – non une lâcheté mais une forme de courage.

Les barrières de la peur au XVe siècle

Il y a une généalogie historique de ce courage, qui est elle-même le versant éclairé de l’histoire de nos peurs. Je renvoie sur ce sujet au livre de l’historien Jean Delumeau, La Peur en Occident. Dans une perspective plus large, qui ne s’en tient pas à l’Occident, il faudrait coupler le travail de Delumeau avec celui de Daniel Boorstin sur Les Découvreurs. L’aventure de ces hommes européens, arabes et asiatiques qui se sont confrontés à l’inconnu, est aussi un face-à-face avec les peurs de leur époque.

Un épisode de cette histoire passionnante retient ici l’attention. Il s’agit de l’aventure des navigateurs portugais du XVe siècle partis à la recherche d’une route maritime vers l’Asie. 1434 est une date moins connue que 1492, Gil Eanes n’a pas la notoriété de Christophe Colomb – et pourtant cette date et cet explorateur marquent un tournant aussi décisifs dans l’histoire du monde.

Henri le Navigateur, prince du Portugal, a une obsession: repousser les limites du monde connu. Entre 1424 et 1434, il envoie quinze expéditions à l’assaut de la côte atlantique de l’Afrique. Mais aucune n’ose s’aventurer au-delà d’un point précis, le cap Bojador (appelé Boujdour aujourd’hui – il se situe au Sahara Occidental, au-dessous des Canaries). Non pas parce qu’il s’agit là d’une barrière physique, le cap Bojador n’est qu’une saillie de sable, mais parce que c’est là une barrière mentale qui effraie les marins. On raconte qu’au-delà du cap Bojador, il y aurait une mer des Ténèbres agitée de courants terribles empêchant tout retour. Il n’y aurait ni hommes ni terre. La chaleur serait si intense que quiconque s’y aventurerait serait bouilli sur place.

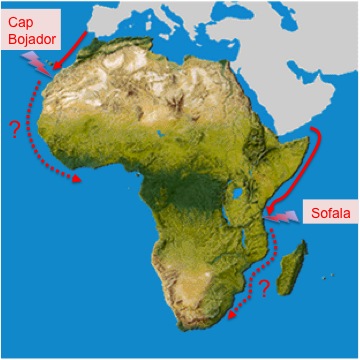

Or, comme vous le voyez sur la carte ci-dessus, si une barrière de la peur retenait les Portugais de franchir le cap Bojador à l’Ouest de l’Afrique, une autre barrière de la peur avait également stoppé net les Arabes dans leur exploration de la côte Est : Sofala, situé dans l’actuel Mozambique.

Or, comme vous le voyez sur la carte ci-dessus, si une barrière de la peur retenait les Portugais de franchir le cap Bojador à l’Ouest de l’Afrique, une autre barrière de la peur avait également stoppé net les Arabes dans leur exploration de la côte Est : Sofala, situé dans l’actuel Mozambique.

Il y a dans le Coran des allusions à cette fameuse barrière. Si ces passages donnent lieu à toute une série d’extrapolations sur la scientificité de la parole coranique, ils nous intéressent ici comme une mention explicite de la dimension fantasmatique que pouvait comporter l’océan en ces temps lointains :

- “C’est Dieu qui fait confluer les deux mers, dont l’une est douce et agréable, l’autre est salée et saumâtre. Entre les deux, Il a établi une zone intermédiaire et une barrière infranchissable.” (sourate Al-Furqan, 53)

- “Il a donné libre cours aux deux mers pour se rejoindre et Il a établi entre elles une barrière à ne pas enfreindre.” (sourate Ar-Rahman, 19-20)

Bojador et Sofala représentaient donc tous deux des points de non-retour qui alimentaient un imaginaire effrayé sous la forme de l’interdit ou de la légende. Il a fallu toute l’autorité et les promesses de récompense d’Henri le Navigateur pour que Gil Eanes franchisse le premier ce fameux cap de la peur en août 1434.

Qui ne rêverait d’être alors sur le navire d’Eanes pour observer les réactions des marins au moment de ce franchissement ? Le fait est, qu’une fois franchi, il ne se passe tout simplement rien. Le contraste entre les constructions de l’imagination et la banalité de la réalité devait alors être saisissant pour ces hommes qui ne perçoivent aucune différence entre l’avant et l’après Bojador. Il s’agit là d’un moment essentiel où le monde est d’un coup désenchanté, où les fantasmes disparaissent, où ne subsistent plus que les tâches coutumières à bord du navire.

Voilà une leçon à méditer quand on a à se confronter à l’inconnu, notamment dans le cadre d’une expatriation vers un pays géographiquement et culturellement lointain. Une fois franchi son propre cap Bojador, chacun réalise combien la banalité reprend vite ses droits, et ce qui semblait une montagne à franchir se dégonfle finalement aussi vite que son imagination avant le départ.

Mais il faut remarquer que certains ne franchissent jamais vraiment leur cap de Bojador. Celui-ci subsiste, même après l’arrivée dans le pays. Jamais ils n’arrivent à éloigner ces inquiétudes qui tiennent moins de la géographie que de l’esprit. Voilà qui amènent quelques considérations sur le facteur humain et le facteur culturel des barrières de la peur.

Des barrières toujours nouvelles à franchir

Un enfant, c’est un être qui tombe. Quand il expérimente pour la première fois la station debout, quand il se confronte à ses premières marches d’escalier, puis plus tard apprend à tenir en équilibre sur deux roues, et lors d’innombrables activités qui semblent inoffensives à un adulte, l’enfant chute, se cogne, se blesse sans cesse et, dans la conquête de lui-même et de son environnement, doit franchir autant de barrières de la peur.

C’est certainement un des charmes de l’enfance – du point de vue des adultes – que de connaître ces multitudes de premières fois dans l’apprentissage de la vie, mais du point de vue de l’enfant, ces moments inauguraux sont autant d’Everest à gravir, sources à la fois d’angoisse dans l’approche de l’inconnu et de jouissance une fois franchis. Une des tâches fondamentales des maîtres et professeurs consiste à savoir respecter chez leurs élèves ce moment inquiétant tout en le dédramatisant dans la communication du plaisir de la progression.

Or, il est tout à fait regrettable que, bien souvent, plus on avance en âge, de l’adolescence à la vie professionnelle, plus le premier versant anxiogène se développe au détriment du versant érotique. La peur finit par prendre des dimensions monumentales jusqu’à paralyser l’initiative et anéantir ce fameux goût du risque qui, paraît-il, fait tant défaut en France par rapport à d’autres nations.

Lors d’une formation en management interculturel, un participant m’a ainsi raconté une anecdote tout à fait significative. Lorsqu’il était en poste aux Etats-Unis, un de ses collègues américains a annoncé qu’il venait d’être nommé pour un poste en Chine. Chaleureuses félicitations de la part de ses collègues : voilà un avancement de carrière mérité, voilà un défi à relever ! A ce moment précis, le Français s’est souvenu de la réaction de ses collègues en France quand il leur avait annoncé son prochain départ aux Etats-Unis. Silence gêné, mines inquiètes, au mieux quelques questions angoissées sur les raisons de son départ, au pire incompréhension et rejet.

Au-delà de la différence d’attitude entre Américains et Français par rapport à la mobilité et à la fidélité à l’entreprise, y aurait-il également une dimension culturelle propre à la barrière de la peur ? Si je prolonge les analyses de l’article Management interculturel : décrypter les peurs, et si l’on se souvient que Portugais et Arabes étaient retenus dans leur explorations des côtes africaines par une peur commune mais pour des raisons culturellement différentes, il faut répondre par l’affirmative.

Mais, contrairement à certaines peurs inhérentes à ce que Philippe d’Iribarne appelle la « scène de référence » qui définit le socle commun de l’identité culturelle, ces barrières de la peur possèdent leur propre contingence. Elles peuvent s’évanouir d’un coup, comme celle du cap Bojador, ou bien surgir au gré d’événements de dimension fortement traumatique, comme la peur américaine des musulmans après le 11-septembre. L’Américain dont il était question plus haut, n’aurait peut-être pas reçu les mêmes félicitations et encouragements s’il avait annoncé qu’il était nommé en Arabie saoudite.

Le thé sur la glace

Enfin, un des paradoxes, et non des moindres, concerne la survivance chez certains de leur barrière de la peur alors même qu’ils se trouvent immergés dans le pays qui avait suscité cette inquiétude avant leur départ. Autant dire qu’ils ne cessent d’être désenchantés par leur expérience tout en étant victimes de leur propre imaginaire…

Par contraste avec l’attitude négative de celui qui panique en percevant des dangers imaginaires, j’aime relire un passage de l’extraordinaire récit L’odyssée de l’Endurance de Sir Ernest Shackleton (ci-contre, cliquez pour agrandir). Parti explorer les régions polaires, l’Endurance, commandé par Shackleton, va se trouver bloqué, puis broyé par les glaces. De 1915 à 1917, en pleine guerre mondiale, le capitaine et ses hommes vont survivre sur un morceau de banquise et dans l’isolement le plus complet avant une tentative de sauvetage par mer.

Par contraste avec l’attitude négative de celui qui panique en percevant des dangers imaginaires, j’aime relire un passage de l’extraordinaire récit L’odyssée de l’Endurance de Sir Ernest Shackleton (ci-contre, cliquez pour agrandir). Parti explorer les régions polaires, l’Endurance, commandé par Shackleton, va se trouver bloqué, puis broyé par les glaces. De 1915 à 1917, en pleine guerre mondiale, le capitaine et ses hommes vont survivre sur un morceau de banquise et dans l’isolement le plus complet avant une tentative de sauvetage par mer.

Dans le passage qui suit, ces hommes se retrouvent littéralement sur la barrière de la peur, et une barrière qui n’a rien de fantasmatique car réellement infranchissable. Le navire vient d’imploser sous la pression des glaces. Le capitaine fait évacuer ses hommes, on improvise un campement sur la banquise avec ce qui a pu être récupéré. Shackleton raconte alors son étonnement au moment où tout espoir de retour vient de disparaître :

“Le cuisinier alluma le poêle à graisse et l’instant d’après, comme j’étais assis auprès du poêle, j’entendis un homme prononcer ces mots :

– Cuisinier, j’aime le thé très fort.

Un autre ajouta :

– Et moi, cuisinier, je l’aime léger !

J’eus plaisir à voir qu’ils n’étaient pas troublés par les événements, mais je trouvai le moment opportun pour établir que le thé serait le même pour tous. L’incident était, psychologiquement parlant, curieusement révélateur. Voilà des hommes dont l’abri vient d’être broyé, campés sur un glaçon instable, dont les chances de s’en tirer sains et saufs sont très problématiques, et ils s’occupent calmement des détails de l’existence et donnent leur attention à des bagatelles comme la couleur de leur thé.”

* * *

- Vous avez un projet de formation, une demande de cours ou de conférence sur le management interculturel?

- Vous souhaitez engager le dialogue sur vos retours d’expérience ou partager une lecture ou une ressource ?

- Vous pouvez consulter mon profil, la page des formations et des cours et me contacter pour accompagner votre réflexion.

Quelques suggestions de lecture:

- L’interculturel à travers l’histoire : 5 articles à lire à la plage ou… au bureau

- Les Japonais ont peur, les Français paniquent

- Le troisième côté de la barrière – ou la dimension culturelle du risque

- Management interculturel: décrypter les peurs

- Le charme de la girafe – expéditions navales chinoises au XVe siècle

- GRI a un an! Index des articles publiés

Cet article est très réconfortant pour moi. Mon parcours atypique crée une réaction ambivalente chez les autres : un sentiment d’admiration mêlé au doute.” Elle est courageuse mais est ce bien raisonnable à son âge de reprendre ses études?” Ce sentiment de peur face à l’avenir incertain est semble t-il culturel (très français). Je lutte pour ne pas laisser la peur des autres prendre le dessus sur mon projet. Si j’ai franchi mon cap de Bojador c’est en luttant contre leurs préjugés inspirés par la peur du changement.

IF

@Fusilier – Oui, et il n’y a rien de pire que ceux qui cherchent à contaminer les autres avec leurs propres peurs…