Note de Benjamin Pelletier – J’ai le plaisir d’accueillir une passionnante contribution d’Antoine Schmitt. Ce dernier a étudié à l’École de Guerre Économique avant de travailler dans le secteur environnemental pour un grand groupe français. En 2011, il traverse la Manche pour prendre un poste dans une société britannique basée à Oxford. Quatre années plus tard, il prend une année sabbatique et fait le tour de l’Inde avec un sac « Bovary » rempli de livres et de carnets à croquis. Il vit depuis 2017 dans la ville de Reading à l’ouest de Londres.

Note de Benjamin Pelletier – J’ai le plaisir d’accueillir une passionnante contribution d’Antoine Schmitt. Ce dernier a étudié à l’École de Guerre Économique avant de travailler dans le secteur environnemental pour un grand groupe français. En 2011, il traverse la Manche pour prendre un poste dans une société britannique basée à Oxford. Quatre années plus tard, il prend une année sabbatique et fait le tour de l’Inde avec un sac « Bovary » rempli de livres et de carnets à croquis. Il vit depuis 2017 dans la ville de Reading à l’ouest de Londres.

Antoine propose ici d’explorer en trois parties l’histoire coloniale de l’Inde. Cette histoire, souvent méconnue, est encore plus souvent réduite à la présence britannique (pas seulement anglaise car des Écossais étaient également impliqués). Or, il y a aussi une sous-histoire française, vaguement associée dans la mémoire collective au nom de Pondichéry. Si cette série d’articles raconte comment la France a perdu l’Inde, elle met aussi en évidence comment l’Inde, colonisée par la Grande-Bretagne, a en quelque sorte colonisé son colonisateur…

***

L’image caricaturale du maître d’école (blanc) faisant répéter à une classe de petits élèves quelque part en Afrique-Équatoriale française (ou Indochine, Algérie, ou encore Nouvelle-Calédonie) est souvent utilisée pour illustrer l’absurdité du projet colonial de la IIIe République. Le fait que Jules Ferry ait été à la fois l’auteur des lois instaurant l’instruction publique, gratuite et obligatoire, et un soutien enthousiaste de l’expansion coloniale semble corroborer l’idée que la colonisation « à la française » était, sous couvert d’universalisme, aveugle aux différences culturelles et aurait eu pour but d’arracher les peuples colonisés à leurs cultures et traditions au prétexte de leur émancipation.

Par contraste, la colonisation « à l’anglaise » aurait visé avant tout à développer le commerce international en sécurisant l’accès de la Grande-Bretagne à certaines ressources (thé, sucre, bois exotiques, puis, à mesure que le pays s’industrialisait, métaux, caoutchouc, pétrole…), en garantissant les débouchés à l’exportation de ses produits manufacturés (textiles), enfin en contrôlant les axes de transports (surtout maritimes). Celle-ci, par conséquent, aurait été plus respectueuse des cultures locales, ou tout du moins indifférentes à celles-ci.

Sauf que cette idée est puissamment remise en cause par le colonel George Bruce Malleson (1825 – 1898), un officier britannique ayant effectué la majeure partie de sa carrière en Inde avant de rédiger un certain nombre d’ouvrages d’histoire (surtout militaire) – dont Une histoire des Français en Inde initialement publié en 1893.

Non sans laisser paraître une pointe d’admiration, il y affirme que c’est « un homme d’État français qui le premier conçut l’idée de conquérir l’Inde à l’aide des Indiens, d’armer, de former militairement et d’entraîner les autochtones à la manière des soldats européens ». Il parle ici de Joseph François Dupleix (1697-1763), qui se rendit en Inde en 1715 pour le compte de la Compagnie française des Indes orientales, avant de devenir en 1742 gouverneur de Pondichéry pour une douzaine d’années.

Non sans laisser paraître une pointe d’admiration, il y affirme que c’est « un homme d’État français qui le premier conçut l’idée de conquérir l’Inde à l’aide des Indiens, d’armer, de former militairement et d’entraîner les autochtones à la manière des soldats européens ». Il parle ici de Joseph François Dupleix (1697-1763), qui se rendit en Inde en 1715 pour le compte de la Compagnie française des Indes orientales, avant de devenir en 1742 gouverneur de Pondichéry pour une douzaine d’années.

Malleson va jusqu’à affirmer que « la politique traditionnelle des Français en Inde (était) de respecter les us et coutumes locaux, de se concilier l’estime des indigènes, de régner par d’autres moyens que par la force, d’être libéral, généreux, loyal, digne de confiance ». Il fait même de Dupleix la source d’inspiration de l’Anglais Robert Clive (1725 – 1774), architecte de la domination britannique sur le Bengale dont il deviendra le premier gouverneur en 1758.

Une présence française méconnue

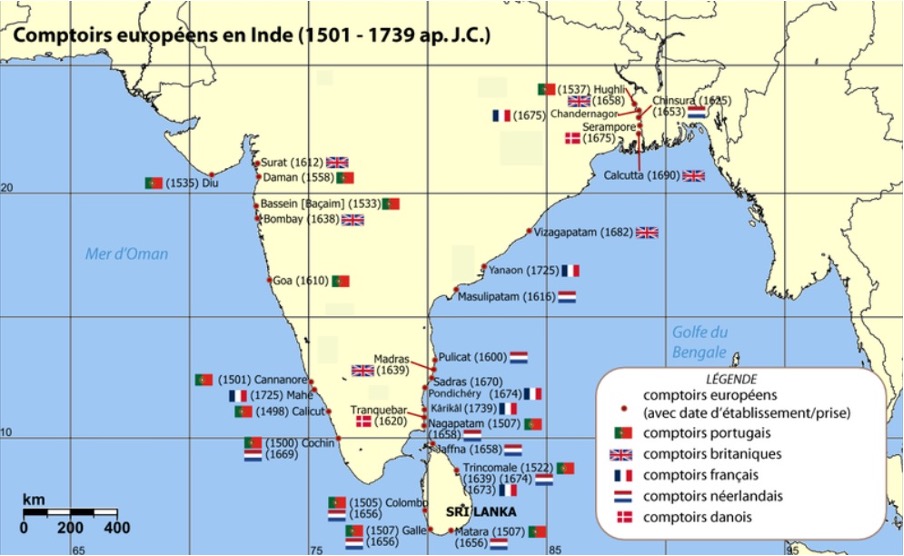

La présence française en Inde est de nos jours plutôt oubliée, son souvenir enseveli par plus d’un siècle de domination britannique. Pourtant, et ce jusqu’au milieu du 18ème siècle, Français et Britanniques étaient sur un pied d’égalité en termes de présence commerciale. La France y possédait cinq comptoirs principaux: Surat (depuis 1668, sur la cote de l’actuel état du Gujarat), Mahé (1721, sur la côte ouest de l’Inde, laquelle portait à l’époque l’exotique nom de « côte de Malabar »), Pondichéry (1673), Yanahon (1725) et Karikal (1739) sur la côte est (la côte de Coromandel, qui donna faussement son nom aux laques produites en Chine et au Japon) et enfin Chandernagor (1686, au Bengale), qui garde toute sa puissance de rêves exotiques (la romancière Françoise Chandernagor doit son nom à sa famille descendant d’un esclave indien qui reçut le nom de Charles-François Chandernagor à son affranchissement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle).

Pour autant, le souvenir de ces noms qui fleurent bon les contrées lointaines s’est peu à peu effacé de la mémoire française. Dans le film de 1979 « Les égouts du paradis », basé sur le livre éponyme publié par Albert Spaggiari lui-même trois années plus tôt, les scénaristes José Giovanni et Michel Audiard font égrener au braqueur le nom des cinq comptoirs pour se donner, à lui et ses complices, du cœur à l’ouvrage alors qu’ils creusent un tunnel pour braquer les coffres de la Société Générale de Nice. Une mention plus récente se trouve dans le livre « Life of Pi » du philosophe canadien Yann Martel (publié en 2001 et adapté au cinéma en 2012 par Ang Lee) : le héros du livre est le fils du directeur du zoo de Pondichéry et son nom complet est « Piscine Molitor », d’après le célèbre établissement de bain inauguré en 1929 en bordure du bois de Boulogne.

Ironiquement, ce sont les Indiens eux-mêmes qui aujourd’hui perpétuent le souvenir de la présence française en Inde : bien que faisant géographiquement partie des États du Kerala, du Tamil Nadu et de l’Andra Pradesh (respectivement), les villes de Mahé, Pondichéry, Yanahon et Karikal sont d’un point de vue administratif, rattachées à l’Union Territory of Puducherry depuis leur indépendance en 1954 (7 ans après le départ des Britanniques en 1947). D’ailleurs, le visiteur se promenant à Pondichéry constatera qu’en dépit de l’éloignement et de la longue prédominance britannique, on peut s’y sentir « un peu comme en France » – ne serait-ce que parce qu’on peut y commander au restaurant, en français, un steak-frites-salade accompagné de son « beurre maître d’hôtel ».

Au cas où ce voyageur aurait longuement séjourné en Inde, il y a des chances qu’il s’émerveille de la présence sur la table d’une fourchette et d’un couteau à dents, dont il appréciera tout le confort (même s’il n’osera pas l’admettre) après s’être nourri durant les semaines précédentes de plats souvent végétariens, et toujours coupés en petits morceaux, pour être facilement saisis à la main (ou à la cuillère, quoique ce choix lui donnerait l’impression de ne pas vivre une « expérience indienne authentique »). D’autres fragments subsistent encore : l’église du Sacré-Cœur et le cimetière français de Chandernagor (qui a repris son nom indien de Chandannagar) ou encore la tombe, récemment restaurée, de « Monsieur Raymond » (1755-1798) à Hyderabad – un soldat français parti en Inde en 1775 et qui entra en 1786 au service du souverain local, le « nizam » avant de remporter de brillants succès militaires.

Montée de l’emprise britannique

Les Britanniques (et avant eux les Néerlandais et les Portugais) prirent pied en Inde bien avant les Français : l’East India Company (EIC) s’implanta à Masulipatnam (dans l’actuel Andra Pradesh) en 1611, à Surat en 1612, puis Madras (l’actuel Chennai, capitale du Tamil Nadu où l’on peut encore voir les remparts du fort Saint-Georges) en 1640 et enfin Calcutta (Bengale) en 1690. Bombay (aujourd’hui Mumbai, au Maharastra) fit partie de la dot de Catherine de Braganza lorsqu’elle épousa Charles II d’Angleterre en 1661.

Aussi bien pour les Britanniques que pour les Français, le but principal n’est pas de s’emparer de territoires encore moins d’y installer des populations européennes, mais d’y faire du commerce, en particulier d’y acheter des tissus. En effet, les étoffes tissées en Inde étaient à cette époque particulièrement recherchées en Europe – ce qui se reflète d’ailleurs dans le nom qui leur était donné : le terme « indiennes » désignait ainsi des toiles de coton imprimées de motifs colorés, de même que le mot « mousseline » dériverait de la ville de Masulipatnam et le terme « calicot » de Kalikut.

La transformation de comptoirs côtiers en véritables fiefs et la métamorphose de marchands en administrateurs territoriaux ne peuvent se comprendre que dans le contexte de la désagrégation de l’empire moghol à partir de 1707 et la mort de l’empereur Aurangzeb, dont les tentatives d’imposer un islam sunnite strict à l’ensemble du sous-continent avaient fragilisé les alliances sur lesquelles ses prédécesseurs (Babur, Akbar, Shah Jahan…) avaient bâti la domination de la dynastie. L’affaiblissement du pouvoir impérial profite aux souverains locaux qui prennent alors graduellement leur autonomie – « maharajah » (ou « roi des rois » en hindi) pour les souverains hindous, sultan ou « nawab » pour leurs équivalents musulmans (nawab donnera le mot « nabab » en français).

Par ailleurs, la désorganisation est encore accentuée par les raids des Marathes – une confédération de peuples originaires du territoire correspondant à l’actuel Maharastra, unis par une langue et une culture communes plutôt qu’un royaume pérenne et organisé. C’est justement pour se protéger des attaques marathes (et françaises) que les Britanniques développent une armée et obtiennent du nawab du Bengale l’autorisation de fortifier leur position de Calcutta.

Suprématie britannique en Inde

Le sud de l’Inde (le Deccan) est au début du 18e siècle dominé par le royaume de Hyderabad, dont le territoire englobait les actuels Telangana et Andra Pradesh. Une querelle de succession entre deux prétendants au trône – Muzaffar Jung contre son oncle Salar Jung – donne à Dupleix l’occasion de s’immiscer dans les affaires locales, en soutenant le premier, tandis que le second obtient l’appui des Britanniques. La victoire de Muzzafar Jung en décembre 1750 permet à Dupleix de se voir conférer l’administration d’une large portion de territoire autour de Pondichéry.

C’est en utilisant une stratégie similaire d’ingérence et d’alliance locale que Robert Clive parvient quelques années plus tard à s’emparer de la province du Bengale – avec toutefois plus de ruse et de déloyauté que le Français, ouvrant la voie au mythe de la « perfide Albion ». En 1757, il remporte la bataille de Plassey contre les troupes du nawab du Bengale, Siraj-ud-Daulah (allié aux Français), moins par une brillante campagne militaire qu’en versant un pot-de-vin au commandant en chef de l’armée adverse, Mir Jafar, afin qu’il fasse défection.

C’est en utilisant une stratégie similaire d’ingérence et d’alliance locale que Robert Clive parvient quelques années plus tard à s’emparer de la province du Bengale – avec toutefois plus de ruse et de déloyauté que le Français, ouvrant la voie au mythe de la « perfide Albion ». En 1757, il remporte la bataille de Plassey contre les troupes du nawab du Bengale, Siraj-ud-Daulah (allié aux Français), moins par une brillante campagne militaire qu’en versant un pot-de-vin au commandant en chef de l’armée adverse, Mir Jafar, afin qu’il fasse défection.

Une fois la victoire acquise, Clive fait de Mir Jafar le nouveau nawab – qu’il remplacera par son gendre Mir Qasim quelques années plus tard, avant de les permuter à nouveau. Son fils, Najabat Ali Khan, se montre moins accommodant, mais la bataille de Buxar en octobre 1764 parachève la domination britannique sur le nord-est de l’Inde : les troupes de l’EIC remportent une victoire écrasante sur la coalition composée des nawab du Bengale et de l’Awadh (le territoire autour de la ville de Lucknow), du maharaja de Benares et de l’empereur moghol, à la suite de laquelle ce dernier concéda à la compagnie le droit de prélever l’impôt sur l’ensemble de la province (qui comprenait alors le territoire des provinces actuelles du West Bengal, Odisha et Bihar). Le nawab resta en place avec une pension versée par l’EIC, mais privé de ses instruments de pouvoir (lever l’impôt, battre la monnaie, rendre la justice).

L’EIC appliquera exactement la même méthode pour prendre le contrôle du royaume de Mysore (Karnataka), remettant sur le trône la dynastie hindoue des Wodeyar qui avait été déposée par leur commandant en chef Hyder Ali, puis son fils Tipu Sultan, et pour défaire les Marathes en jouant un chef contre l’autre (gagnant au passage le contrôle de Rajasthan). Les souverains de ces « princely states » – à la souveraineté de facto limitée – étaient forcés d’accepter la présence d’un représentant de l’EIC (« a resident ») chargé de garder un œil sur leurs affaires, ainsi que d’un détachement militaire sous prétexte d’assurer leur protection.

C’est ainsi qu’à mesure que Calcutta se développait, que la communauté britannique s’agrandissait et qu’y fleurissait ce style néo-classique géorgien qui la fait encore aujourd’hui ressembler à une sorte de Manchester ou de Liverpool avec des banyans et des palmiers, la capitale historique du Bengale, Murshidabad, devint une ville provinciale – ce qui contribuera à en préserver le patrimoine. La bourgade, pittoresquement décrépite, baigne de nos jours dans une atmosphère mélancolique de splendeur passée et de stucs écaillés par le climat tropical. Un bâtiment massif à l’architecture européenne témoigne de l’acculturation progressive des nawabs : leur Hazarduari Palace a ainsi été construit entre 1829 et 1837 par le colonel Duncan McLeod dans le style palladien.

Quant au palais des maharajahs de Mysore, achevé en 1912 par l’architecte anglais Henry Irvin, il mélange les styles indiens et…gothiques. Sur les massifs piliers de fonte de la grande salle du trône (durbar hall), on peut lire l’inscription : « made in Glasgow ».

Comment la France a perdu l’Inde

En effet, à mesure que de plus en plus de territoires passaient sous contrôle britannique, l’Inde n’était plus seulement un fournisseur d’étoffes ou de matières premières (comme l’opium), mais également un grand marché pour les produits de l’industrie britannique, en plein essor à la fin du 18e siècle. Et c’est justement dans ces enjeux économiques que G. B. Malleson identifie une différence notable entre la France et la Grande-Bretagne :

Mais n’y avait-il pas, pourrait-on se demander, quelque chose tenant aux caractères différents des deux nations rivales, qui contribua à un résultat si désastreux pour la France ? Beaucoup, énormément même, à notre avis. L’Angleterre, sans nul doute, grâce à la plus grande richesse de son East India Company, à la plus grande influence de ses directeurs auprès du gouvernement et à son système parlementaire libre, possédait des avantages qui étaient refusés à la France.

Car il y avait une différence fondamentale entre la Compagnie française des Indes orientales et l’Est India Company : si toutes deux sont des entreprises privées soutenues leurs gouvernements respectifs, la première est bien plus dépendante de l’État que la seconde. En effet, l’East India Company est née en 1599 de l’initiative d’un groupe de marchands dans un but purement économique : investir dans un secteur particulièrement profitable tout en mutualisant les risques liés à l’incertitude de commercer avec des contrées aussi lointaines.

Deux ans plus tard, ils obtinrent d’Elizabeth Ière une charte royale leur garantissant le monopole du commerce dans tous les pays situés à l’est du Cap de Bonne Espérance. Ce faisant, l’EIC s’assurait l’appui de l’État britannique dans une compétition mondiale (la Vereenigde Oostindische Compagnie fut créée par les Néerlandais en 1602, mais restait une entreprise privée poursuivant ses propres objectifs, essentiellement, le profit).

A contrario, la Compagnie française des Indes orientales fut dès le début conçue comme un outil de puissance mercantile au service de l’État français. Certes, Malleson mentionne quelques tentatives isolées de marchands normands pour armer une flotte de commerce, mais celles-ci restèrent sans lendemain. C’est Richelieu, architecte d’un État fort et partisan de la monarchie absolue qui signe en 1642 les lettres patentes jetant les bases d’une « Compagnie d’Orient », jouissant d’un monopole de quinze ans sur Madagascar et les îles environnantes. Ce fut ensuite Colbert (1619-1683) qui la transforma en 1664 en « Compagnie pour le commerce des Indes orientales ». Finalement, la Convention prendra la décision de dissoudre la Compagnie en 1795.

Paradoxalement, l’EIC disposait à la fois de plus d’autonomie que sa rivale d’outre-Manche, mais également d’une plus grande influence sur l’État britannique, ses directeurs étant souvent membres du Parlement tandis que leurs homologues français étaient plus dépendants de la faveur royale. Malleson déplore ainsi la décision de remplacer Jean-François Dupleix par Charles Godeheu, bien mieux en cour, mais qui, à rebours de son prédécesseur, répugnera à s’assurer l’appui des princes locaux, et qui signera en 1754 le traité de Pondichéry, extrêmement favorables aux intérêts britanniques, marquant ainsi la fin de l’influence française en Inde.

Cette prééminence de l’initiative privée sur la volonté étatique, combinée à l’usage de moyens régaliens (diplomatie, armée et surtout marine, la Royal Navy) sera tout au long des 18e et 19e siècles une composante essentielle de l’expansion coloniale britannique : ainsi le port de Singapour fut fondé en 1819 par un employé de l’EIC en disgrâce, Thomas Raffles (1781-1826), tandis que l’homme d’affaires Cecil Rhodes fut personnellement à l’initiative de la colonisation dans les années 1890 des actuels Zimbabwe et Zambie (territoire qu’en toute modestie il baptisa « Rhodesie »).

Malleson résume ainsi : « L’Angleterre, travaillant de concert avec son EIC, vit clairement que ses intérêts impériaux requéraient l’usage de moyens impériaux afin de défendre les possessions de la Compagnie ». Avant de conclure d’une formule lapidaire : « C’était Dupleix qui fit l’Inde française, ce fut la France qui la perdit ».

Pour prolonger, voir la 2e partie Des Britanniques pas si flegmatiques et la 3e partie Quand l’Inde colonise son colonisateur

Quelques suggestions de lecture:

- Des Britanniques pas si flegmatiques (exploration de l’histoire coloniale de l’Inde 2/3)

- Quand l’Inde colonise son colonisateur (exploration de l’histoire coloniale de l’Inde 3/3)

- Les dirigeants français en manque de leadership interculturel

- Paris : l’imaginaire japonais et la réalité

- De l’influence des mythes sur la pratique des affaires : le point de vue d’un Indien

- Ce que la Chine, l’Inde et le Brésil fabriquent dans l’atelier de l’histoire

Derniers commentaires