L’expatriation, ce n’est pas seulement le défi d’adapter ses pratiques managériales et professionnelles à des équipes locales et à un environnement étranger. Pris dans l’effort pour développer une relation harmonieuse avec l’autre et sa culture, pris également dans l’intensité d’un projet majeur à gérer et exigeant une forte charge de travail, l’expatrié peut en venir à négliger sa relation avec lui-même, quitte à mettre sa santé en danger.

Sous l’effet de la fatigue, du stress et du choc culturel, le corps et l’esprit peuvent souffrir sans que l’expatrié ait pris garde aux signaux d’alerte ou mis en œuvre les mesures préventives. C’est donc un risque interculturel méconnu et pourtant fondamental que je vous invite à découvrir grâce au Docteur Franck Scola qui réfléchit depuis quinze ans à ces enjeux.

S’il existe des équipes psychiatriques se consacrant aux migrants de contrainte (voir sur ce blog le cas de l’ethnopsychiatrie dans Esprit, culture, influence) Dr. Scola est un des rares spécialistes de la question des risques médicaux en situation transculturelle pour les professionnels migrants et leur famille. Je le remercie donc vivement pour avoir bien voulu partager ici ses travaux.

Diplômé de psychiatrie transculturelle et médiateur interculturel certifié, Dr. Scola est également consultant formateur en RH sur les aspects sanitaires et médicaux en mobilité internationale. Il exerce actuellement comme médecin généraliste près du site du projet scientifique international ITER où il assure le suivi médical de collaborateurs étrangers et de leurs familles.

Diplômé de psychiatrie transculturelle et médiateur interculturel certifié, Dr. Scola est également consultant formateur en RH sur les aspects sanitaires et médicaux en mobilité internationale. Il exerce actuellement comme médecin généraliste près du site du projet scientifique international ITER où il assure le suivi médical de collaborateurs étrangers et de leurs familles.

Rubriques de l’entretien :

- Les nouvelles populations d’expatriés

- Le tabou des risques médicaux des expatriés

- Risques médicaux et facteurs culturels

- Former les médecins à l’interculturel

* * *

Les nouvelles populations d’expatriés

Benjamin Pelletier – En premier lieu, j’aimerais que vous nous expliquiez à partir de quel constat vous en êtes venu à vous intéresser à la question médicale pour les expatriés.

Dr. Scola – Dans mes expériences personnelles de vie à l’étranger, j’ai perçu dès mes jeunes années les souffrances et les difficultés d’accès aux soins vécues par les expatriés, en tant qu’étrangers et allophones. Or les expatriés, contrairement aux migrants de contrainte, font l’objet d’un présupposé selon lequel ils seraient privilégiés. Comme si leur niveau d’étude et de revenus en moyenne supérieur à celui de leurs compatriotes leur épargnait toute exposition à des risques sur leur santé et leur sécurité. D’où un isolement face à l’absence de reconnaissance de leur état de vulnérabilité et de réponse à leurs besoins médico-sociaux au sujet desquels j’ai constaté une carence d’offre de soins aux conséquences humaines sévères.

Ces maux n’étant pas nommés, ou frileusement évoqués, la prise en charge de ces plaintes m’apparaissait improvisée autant de la part des équipes médicales que des acteurs en charge de la gestion des personnels mobiles. En tant qu’interne, j’ai sondé 400 Français du Brésil que j’ai suivis pendant trois ans, confirmant objectivement ces constatations intuitives.

BP – Je note avec intérêt la distinction et le parallèle que vous faites entre migrants de contrainte, autrement dit ceux usuellement nommés « immigrés », et migrants professionnels, communément nommés « expatriés ». Distinction, car les premiers focalisent l’attention en ce qui concerne les risques médicaux, au détriment peut-être des seconds dont on néglige l’exposition aux mêmes risques du fait de leur situation supposément privilégiée. C’est là que se situe le parallèle en ce que vous n’hésitez pas à parler de « vulnérabilité » de cette seconde catégorie de migrants.

Dr. S. – Je vous donnerai un exemple. Il s’agit d’une femme britannique, trentenaire et diplômée d’études supérieures, mariée à un haut cadre, et qui a accepté de sacrifier son activité professionnelle pour suivre son mari français en Extrême-Orient, puis dans un pays du Golfe. Cette femme a présenté un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a consulté un psychiatre en France lors de ses séjours trimestriels. J’assurais également le suivi médical de cette patiente et de son époux lors de leurs venues en France. Son histoire récente depuis son premier départ rapportait deux fausses couches spontanées, l’échec d’un projet de travail à distance et une prise de poids. Le psychiatre considérait que ces trois événements ont été les facteurs déclenchant de l’état psychiatrique de cette patiente, alors qu’un examen plus attentif a permis d’orienter l’imputation des troubles autour du statut de conjoint suiveur, du parcours migratoire, du choc social et du choc culturel.

BP – En quoi y a-t-il alors urgence à développer une expertise pour gérer cette vulnérabilité ?

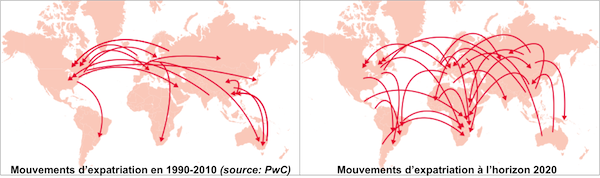

Dr. S. – Il y a déjà une réalité toute simple à prendre en compte : le développement exponentiel de l’expatriation pour raison professionnelle. Selon l’étude récente du cabinet PwC : Talent Mobility 2020 and Beyond (pdf), l’expatriation augmentera de 50% d’ici 2020 contre 25% au cours de la dernière décennie, avec notamment un doublement du nombre de femmes.

BP – En 2020, autrement dit demain matin… En tant que formateur en management interculturel, je vois des entreprises qui devaient organiser la coopération entre trois ou quatre nationalités il y a dix ans et aujourd’hui entre une vingtaine. Les pays où elles font des affaires sont également plus nombreux, et les défis d’adaptation aussi. Outre leur nombre, les expatriés sont nécessairement amenés à évoluer.

Dr. S. – En effet, les nouveaux expatriés ont changé sociologiquement. Une migration comprend toujours une part de risques mais ceux-ci sont aujourd’hui mieux évalués. Le profil des familles de professionnels migrants a donc évolué quant aux besoins et demandes de garantie face à ces risques. Les professionnels de la mobilité internationale se trouvent face à de nouvelles missions en ressources humaines, gestion des expatriés et relocation. Le domaine a connu une grande avancée avec le perfectionnement de l’accompagnement des familles dont les quatre préoccupations sont :

- l’hébergement,

- la scolarité des enfants,

- les procédures administratives,

- la santé et les soins.

Ce dernier a une importance majeure et, pourtant, c’est celui qui reste le plus perfectible. Il est d’ailleurs le moins abordé. Quand il l’est, ce n’est qu’intuitivement, sans réelle expertise disponible à ce jour, ou dans le cadre d’un amalgame de « conseils aux voyageurs » ne prenant pas en compte les réalités de la vie d’un expatrié qui, contrairement aux touristes, ont des adaptations à mener dans leur nouvel environnement.

Le tabou des risques médicaux des expatriés

BP – Il faut ici souligner un point important. Quand vous parlez de risques liés à la santé des expatriés, vous ne vous limitez pas à l’approche, disons, « classique », qui consiste à alerter le candidat au départ sur les maladies tropicales et les nécessaires vaccinations, sur les conditions sanitaires de son pays d’accueil ou sur la conduite à tenir en cas d’urgence. Vous élargissez la problématique de santé à un sujet souvent passé sous silence : la relation interculturelle entre l’expatrié et son milieu d’accueil. C’est bien cela ?

Dr. S. – Oui, c’est à ces aspects médico-sociaux spécifiques des familles expatriées que je me consacre dans mon activité de soins, de recherche et de formation. Le sujet est méconnu pour deux raisons : d’une part, il est peu documenté ; d’autre part, il fait l’objet d’un tabou qui a la vie dure. En effet, parler des souffrances des salariés mobiles, de leur conjoint et de leurs enfants est difficile. Eux-mêmes n’osent pas exprimer les signes de mal-être parce qu’ils ont peu de chance de trouver une écoute experte, mais aussi par crainte du jugement au sein du réseau gravitant autour de la communauté expatriée et de l’entreprise. Le mur de cette omerta tend quand même à s’ébrécher. Combien de DRH ricanaient il y a dix ans quand j’évoquais ces problématiques ! Combien aussi jugeaient presque subversif le fait qu’on puisse avancer l’existence de souffrances chez les conjoints suiveurs ! Niant de fait la spécificité médicale de la famille du collaborateur expatrié…

BP – Et pourtant la deuxième cause d’échec des expatriations est la question familiale, après les défis d’adaptation de l’expatrié dans son nouveau contexte professionnel. Ce déni est particulièrement préoccupant. Mais la situation n’est-elle pas en train d’évoluer ?

Dr. S. – A ce jour, avec la professionnalisation de l’accompagnement des familles d’expatriés, le sujet est pris plus au sérieux et avec réalisme. De plus en plus d’étudiants en ressources humaines et en management me sollicitent pour les accompagner dans leur préparation de mémoire sur ces questions. Leur jeunesse ne leur fait pas craindre le tabou et ils me confirment que, lors de leur stage en entreprise, leurs aînés sont peu sensibilisés et plutôt réticents à aborder ces questions.

A leur décharge, les formations en RH avec spécialisation en mobilité internationale sont récentes et en perpétuelle amélioration du fait des changements radicaux de la sociologie de l’expatriation. L’accompagnement des familles en gestion des expatriés est un chantier d’une grande complexité, soumis à des attentes délicates à atteindre selon les réalités du sol d’accueil. Mes échanges avec les jeunes étudiants qui se destinent à une carrière en RH me semblent de bon augure pour mettre fin aux improvisations de leurs aînés, qui parfois préféraient mettre la poussière sous le tapis.

BP – En fait, on touche ici à un certain retard français en matière de gestion des risques psychosociaux. La comparaison avec les autres pays de l’Union européenne est à ce titre assez cruelle, comme je l’ai mis en évidence. Si, en France même, nous avons des progrès à faire sur ce sujet, je suppose qu’il en va de même à l’international…

Dr. S. – Je vous rejoins là-dessus, malheureusement. Quand je parle de tabou, le terme n’est pas trop fort. Ainsi, il faut savoir que l’impact du mal-être au sein d’une famille de salarié expatrié rejaillit sur le groupe (la communauté des expatriés, le personnel de l’entreprise), avec des conséquences sur l’ambiance de travail, la coopération avec les équipes locales, la productivité de l’entreprise, et même son image et sa réputation. Or, cela met en fait en évidence une prise en compte insuffisante du facteur humain par les RH de l’entreprise.

BP – Voilà ! Nous approchons du cœur du problème : le lien complexe mais essentiel entre facteur humain et facteur culturel. S’il y a défaillance dans la prise en compte du facteur humain, il y aura nécessairement défaillance dans la prise en compte du facteur culturel. En effet, comment penser la formation en management interculturel sans intégrer la dimension humaine ? Mais revenons aux expatriés, avez-vous un autre exemple caractéristique de ce tabou que vous avez identifié ?

Dr. S. – Oui, un des aspects particulièrement assujettis au tabou, c’est le mal-être psychique du conjoint suiveur, ainsi que les difficultés et souffrances conjugales. Je recommande à ce sujet la lecture du livre de Stéphanie Talleux Conjoint expatriés, votre carrière continue ! auquel j’ai eu le plaisir de contribuer dans un chapitre consacré aux questions de bien-être physique et psychique. L’auteur a courageusement brisé l’omerta qui a longtemps sévi si inhumainement. Petite anecdote témoignant que l’embarras autour de la condition du conjoint suiveur existe dans plusieurs groupes nationaux : certains Japonais désignent l’épouse du professionnel expatrié par le même mot employé pour l’excrément qui suit le poisson dans un aquarium !

Dr. S. – Oui, un des aspects particulièrement assujettis au tabou, c’est le mal-être psychique du conjoint suiveur, ainsi que les difficultés et souffrances conjugales. Je recommande à ce sujet la lecture du livre de Stéphanie Talleux Conjoint expatriés, votre carrière continue ! auquel j’ai eu le plaisir de contribuer dans un chapitre consacré aux questions de bien-être physique et psychique. L’auteur a courageusement brisé l’omerta qui a longtemps sévi si inhumainement. Petite anecdote témoignant que l’embarras autour de la condition du conjoint suiveur existe dans plusieurs groupes nationaux : certains Japonais désignent l’épouse du professionnel expatrié par le même mot employé pour l’excrément qui suit le poisson dans un aquarium !

Risques médicaux et facteurs culturels

BP – Pouvez-vous à présent résumer pour nous la spécificité des risques médicaux pour les expatriés ?

Dr. S. – Du point de vue des risques, il faut distinguer ceux qui se rapportent aux zones de mission et ceux qui sont propres au statut d’expatrié. Du point de vue des comportements dans le recours des soins, j’ai pu mettre en évidence différentes attitudes :

- un écho affectif majoré par la survenue de la maladie ou de l’accident loin de chez soi,

- des consultations tardives face à des symptômes, soit abusivement imputés au mal du pays, soit explorés sans prise en compte du facteur migratoire,

- un excès de confiance dans des conseils médicaux émanant des réseaux d’expatriés et parfois inutiles, retardant plus ou moins les soins, voire même dangereux car erronés,

- une négligence vis-à-vis des attitudes préventives,

- une confiance partielle envers les équipes médicales des pays d’accueil, et parfois l’attente d’un séjour dans son pays d’origine pour consulter, espaçant la fréquence du suivi.

BP – Ces attitudes montrent combien l’expatriation n’entraîne pas seulement une modification du rapport aux autres mais aussi du rapport à soi et à son propre corps. Pour ma part, je me souviens qu’étant expatrié en Arabie Saoudite, j’ai vu deux cas qui rejoignent vos analyses. Ainsi, il y avait un cadre de mon entreprise qui reportait des soins ophtalmologiques pourtant urgents mais cette urgence s’effaçait par rapport à l’urgence plus impérieuse selon lui de boucler le projet sur lequel il travaillait. Et, plus tragiquement, le directeur des opérations est mort d’une crise cardiaque, accablé par le stress et la charge de travail. Dans les deux cas, les signaux d’alerte sont passés au second plan. Le contexte culturel est un élément à prendre en compte. Comme il y a peu, sinon pas du tout, de loisirs en Arabie Saoudite, les expatriés ont tendance à rechercher l’oubli de l’environnement difficile par un excès de travail. Mais en faisant ainsi, ils en viennent aussi à s’oublier eux-mêmes, et leur santé en pâtit parfois jusqu’à en risquer leur vie…

Dr. S. – Le contexte culturel est en effet essentiel. De mon côté, j’ai mené une étude de 2002 à 2005 auprès d’un échantillon de 400 Français établis à Rio de Janeiro dans le cadre de ma thèse universitaire. J’ai ainsi analysé les comportements de recours aux soins des familles de cadres internationaux. Et là où mes analyses rejoignent votre expérience, c’est dans le constat d’une moindre consommation de santé par rapport à leurs compatriotes de l’Hexagone, de consultations de médecins spécialistes non précédées de visite chez un généraliste, de recours aux soins importants pour les enfants (surtout lorsqu’un des parents ne travaille pas et tend à surprotéger sa progéniture), de négligences envers les mesures préventives (check-up chez le généraliste, bilan sanguin, mammographie, vaccinations), surtout chez les célibataires d’ailleurs…

Dr. S. – Le contexte culturel est en effet essentiel. De mon côté, j’ai mené une étude de 2002 à 2005 auprès d’un échantillon de 400 Français établis à Rio de Janeiro dans le cadre de ma thèse universitaire. J’ai ainsi analysé les comportements de recours aux soins des familles de cadres internationaux. Et là où mes analyses rejoignent votre expérience, c’est dans le constat d’une moindre consommation de santé par rapport à leurs compatriotes de l’Hexagone, de consultations de médecins spécialistes non précédées de visite chez un généraliste, de recours aux soins importants pour les enfants (surtout lorsqu’un des parents ne travaille pas et tend à surprotéger sa progéniture), de négligences envers les mesures préventives (check-up chez le généraliste, bilan sanguin, mammographie, vaccinations), surtout chez les célibataires d’ailleurs…

BP – Ces constats sont importants et je vous arrête car j’ai plusieurs questions. Vous constatez une sous-médication chez les expatriés : est-ce par manque de temps ou d’information ?

Dr. S. – En effet, l’une des raisons de la faible consommation de prestation de santé et du recours tardif aux soins tient au fait que la priorité est donnée à l’hébergement, à la scolarité des enfants et aux démarches administratives complexes (visa, carte de séjours, équivalences de diplômes, permis de conduire, etc.) Il est rare que les expatriés prennent l’initiative d’une consultation médicale de routine dès leur arrivée. Ce comportement présent chez mes patients impatriés en France est parallèle à celui que j’avais décrit chez les Français de l’étranger. A l’opposé, les migrants de contrainte (fugitifs de guerre ou de misère) deviennent plutôt d’importants consommateurs de santé en immigrant dans un pays où l’avancement médical est supérieur à celui de leur pays d’origine et le système de protection sociale plus généreux.

Une exception cependant, le cas des enfants dans les familles d’expatriés. En effet, souvent ils connaissent une fréquentation des cabinets médicaux augmentée, que j’explique par le déplacement de l’anxiété des parents sur leur progéniture. Très typiquement, l’enfant est accompagné par le parent qui ne travaille pas : « Docteur, mon fils dort mal, il se plaint beaucoup… » et à l’issue d’un entretien et d’un examen minutieux du chérubin qui montrent que tout va bien, le parent m’avoue parfois ses propres problèmes.

Une exception cependant, le cas des enfants dans les familles d’expatriés. En effet, souvent ils connaissent une fréquentation des cabinets médicaux augmentée, que j’explique par le déplacement de l’anxiété des parents sur leur progéniture. Très typiquement, l’enfant est accompagné par le parent qui ne travaille pas : « Docteur, mon fils dort mal, il se plaint beaucoup… » et à l’issue d’un entretien et d’un examen minutieux du chérubin qui montrent que tout va bien, le parent m’avoue parfois ses propres problèmes.

BP – L’enfant peut devenir en quelque sorte la cible du transfert des problèmes des parents et le médiateur involontaire entre l’expatrié en difficulté et le médecin… Outre la priorité accordée à des préoccupations autres que médicales, quelles sont les autres raisons expliquant le faible recours aux soins ?

Dr. S. – On peut citer les difficultés d’accès aux structures de santé en tant qu’étrangers et allophones, la méconnaissance du fonctionnement du système de santé dans le pays d’accueil, une timidité induite par le caractère transculturel de la relation patient/soignant, d’éventuelles craintes en rapport avec les représentations sur le niveau de performance et d’éthique des équipes médicales locales. Ces freins, une fois surmontés, peuvent se heurter à d’autres obstacles, d’ordre matériel, pratique ou administratif, comme par exemple la réticence à prendre rendez-vous parce qu’on ne maîtrise pas la langue locale ni le parcours local pour les soins, se rendre dans un établissement de soins en suivant un parcours labyrinthique dont on ne comprend même pas les panneaux indicateurs écrits dans une langue étrangère, ressentir de l’incertitude, voire de la détresse face aux différences de perceptions culturelles sur les notions de risques, de prévoyance, de remboursabilité des soins.

BP – Tout à l’heure, vous avez fait une remarque qui m’a particulièrement intéressé. Vous avez indiqué que la tendance à la sous-médication se retrouve plus fréquemment chez les expatriés célibataires : est-ce parce que la relation avec son corps est plus fragile quand on est seul que quand on est en famille ?

Dr. S. – Absolument. Même dans une vie sédentaire, la vie en couple – et plus encore après la naissance du première enfant – est un facteur « d’assagissement », médicalement vérifiable. L’appartenance à une cellule familiale confère un statut responsabilisant sur le fait que ses propres risques engagent ceux des autres membres de la famille. Parmi tous les migrants célibataires dont j’ai assuré le suivi, un grand nombre s’est caractérisé par leurs attitudes à risques, délibérées ou inconscientes. Celles-ci se manifestent de façon très polymorphe dont une négligence au plan médical, avec accentuation de la tendance déjà décrite. D’autres stigmates de comportements à risques chez ces individus méritent d’être cités : surinvestissement professionnel pouvant aller jusqu’à des états pathologiques tels que le burn out, conduites addictives, comportements sexuels déviants, exposition aux risques de MST, anarchie des rythmes des repas et du sommeil, isolement social…

BP – Au début de notre entretien, vous évoquiez les nouvelles populations d’expatriés à l’horizon 2020. Constatez-vous également des évolutions sur le plan médical ?

Dr. S. – Certainement. Regardez l’actuelle vague de travailleurs nomades : elle compte un grand nombre de membres de la génération Y (nés fin des années 70 et début 80), de véritables « mercenaires du travail » qui misent leur début de carrière sur des expériences en dehors des frontières de leur pays. Chez ces jeunes femmes et hommes, ce n’est que face à des situations médicales déjà graves qu’il m’arrive d’intervenir, ce qui démontre leur propension à vouloir dépasser leurs limites physiques et nerveuses.

Former les médecins à l’interculturel

BP – La formation des médecins devrait donc prendre en compte ces risques pathologiques ainsi que leur dimension culturelle ?

Dr. S. – C’est indispensable. Cela me rappelle le cas de cette patiente britannique qui souffrait de son statut de conjoint suiveur. Ses problèmes psychiatriques ont été aggravés par la résidence dans un contexte culturel (un pays du Golfe) où la place de la femme est problématique. Son psychiatre en France a d’emblée exclu le diagnostic de trauma migratoire et il a envisagé la vulnérabilité propre à la migration de façon très accessoire.

BP – Pour quelles raisons à votre avis ?

Dr. S. – En fait, ces notions tendent à rester uniquement attachées aux situations de migration de contrainte, où s’ajoutent au choc culturel des conditions socio-économiques précaires et d’éventuelles séquelles de trauma de guerre. Je le répète, être diplômé et bénéficier d’un niveau de revenus « confortable » ne protègent pas des maladies. Le trauma migratoire stricto sensu est lié au changement d’environnement physique, culturel, sociétal et linguistique.

BP – Tout comme avec les risques interculturels affectant les pratiques managériales, j’imagine qu’il y a des facteurs aggravants qui affectent les risques médicaux des expatriés.

Dr. S. – Oui, j’ai pu en dégager certains au cours de mes travaux cliniques : l’absence de préparation de l’expatriation, le désintérêt de l’expatrié pour le pays d’accueil, voire même l’aversion pour celui-ci dans le cas d’une expatriation contrainte, le statut de conjoint suiveur, le cas du conjoint diplômé dans l’impossibilité d’exercer sa profession sur zone, l’absence d’enfants, un état pathologique existant, ou antérieur à la migration.

BP – Quand on parle de se former à l’interculturel, on a tendance à limiter l’approche à la seule question linguistique. Certainement parce que c’est là le plus évident pour lever les incompréhensions dans la communication. Or, c’est une condition nécessaire mais non suffisante, car la compétence linguistique n’implique par forcément la compétence interculturelle. Il serait dommageable de penser le contraire… Quelles améliorations pourrions-nous souhaiter sur ce plan pour la formation médicale ?

Dr. S. – Merci de soulever le problème en suggérant la solution à cette carence que vous qualifiez à juste titre de dommageable. A ce jour, la compétence interculturelle dans le soin n’est pas développée dans le cursus des études médicales. Et, comme vous le précisez, la compétence linguistique est seule mise en avant, par exemple lorsque les entreprises établissent des listes de médecins parlant la langue du public cible – comme si les enjeux de l’intercompréhension ne se situaient qu’au niveau de l’idiome, et comme si parler une langue conférait l’expertise qu’il faut pour une prise en charge médicale en situation migratoire et transculturelle. Or les enjeux de l’intercompréhension entre soignant et patient se situent bien au-delà du code linguistique employé (facilement remédiable par le concours d’un interprète, par exemple). Soignants et patients de cultures différentes ont des représentations différentes du corps, de l’état sain ou malade, de la médecine, de la féminité ou de la virilité, de la sexualité, de la maternité, de l’enfance, du vieillissement, de la mort…

BP – Quelles pistes pourraient être suivies pour améliorer la situation ?

Dr. S. – Les travaux d’ethnopsychanalyse et de psychiatrie transculturelle, dans le prolongement de ceux de Georges Devereux, richement développés par Marie-Rose Moro, Tobie Nathan et Thierry Baubet, devraient ne plus être optionnels, mais intégrés au programme des étudiants. Actuellement, les dispositifs de médiation transculturelle se décentralisent en France, intégrant non seulement les soignants mais aussi des personnels non médicaux (interprètes, ethnosociologues). Leur généralisation aux disciplines médicales autres que la psychiatrie sera une mesure pertinente pour éviter les si nombreux échecs de prise en charge médicale face aux facteurs culturels. La connaissance des systèmes de santé et de protection sociale étrangers est également importante. De façon générale, il faut systématiser l’enseignement de l’ethnologie, de l’anthropologie et de la sociologie dans la formation des médecins.

BP – Merci vivement Dr. Scola pour cet entretien extrêmement riche qui a le mérite de nourrir la réflexion et d’ouvrir des pistes pour le développement de la prise en compte des risques interculturels affectant la santé des expatriés.

Si vous souhaitez contacter le Docteur Franck Scola, vos messages lui seront transmis via la page Contact du blog.

Pour prolonger la lecture de cet entretien, je vous invite à consulter sur ce blog Pratiques interculturelles en milieu hospitalier et Esprit, culture, influence.

Quelques suggestions de lecture:

- Gestion des Risques Interculturels – 6 articles de 2013

- L’interculturel à travers l’histoire : 5 articles à lire à la plage ou… au bureau

- Paris : l’imaginaire japonais et la réalité

- De l’influence des mythes sur la pratique des affaires : le point de vue d’un Indien

- Aux frontières du réel (quand une carte met en péril une négociation)

- Expatriés sur place!

Cet article est absolument passionnant ! J’ai malgré tout l’impression que les entreprises (sauf celles qui sont directement exposées par la nature de leurs activités – nucléaire, armement, énergie, etc) négligent tous ces aspects en espérant passer à travers les gouttes. Elles font trop confiance a priori à leurs expatriés et à leurs capacités d’adaptation tant physique que psychologique C’est dommage.

@Dominique – Le mérite en revient au Dr Scola… je lui transmets votre commentaire.