Un Américain à Paris

L’université Paris-7 Diderot a annoncé il y a quelques jours qu’elle venait de recruter le prix Nobel américain George Smoot comme enseignant-chercheur. C’est la première fois qu’une université française réussit à attirer un prix Nobel. Ce recrutement exceptionnel a été célébré dans le Monde du 15 février par le président de Paris-7, Vincent Berger, dans une tribune intitulée Les leçons du recrutement d’un prix Nobel américain à Paris-Diderot.

Ce recrutement intervient à un moment où la recherche française connaît de profonds, et parfois violents, débats sur les partenariats public-privé, l’autonomie des universités, la rémunération des chercheurs au mérite, l’expatriation d’une partie d’entre eux, notamment aux Etats-Unis, et, d’une façon plus globale, la place et la visibilité des centres de recherche français à l’international. Le malaise est tel qu’à l’image des gays et lesbiennes les chercheurs ont lancé une Academic Pride, marche de tous les savoirs – par ailleurs soutenue par Vincent Berger.

Dans la mesure où le président de Paris-Diderot tire des leçons générales du cas très particulier du recrutement de George Smoot, considérons également son texte comme symptomatique de la vision française de la recherche. L’objectif n’est évidemment pas de porter le discrédit sur ce recrutement d’excellence ni de le remettre en cause. Il s’agit plutôt de mettre en évidence les facteurs culturels qui caractérisent la vision française de la recherche.

Petite analyse de texte des principaux passages des « leçons du recrutement d’un prix Nobel américain à Paris Diderot »…

Une recherche française à la traîne ?

“Le recrutement récent de George Smoot, Prix Nobel de physique, à l’université Paris-Diderot, n’a pas manqué d’alimenter le débat permanent sur l’enseignement supérieur et la recherche en France. Une idée reçue voudrait que la recherche française soit à la traîne de celle effectuée outre-Atlantique, à cause de la faiblesse de ses moyens, des rémunérations plus faibles des chercheurs, à cause de la dispersion de ses forces entre organismes et universités de taille sous-critique, à cause d’une gouvernance universitaire trop faible. Comment, dans un tel contexte, expliquer que l’un des esprits les plus brillants de la cosmologie, George Smoot, qui a effectué l’essentiel de sa carrière dans la prestigieuse université de Berkeley, puisse préférer les rives de la Seine à la baie de San Francisco ?”

Vincent Berger dénonce d’emblée l’idée reçue selon laquelle la recherche française serait à la traîne de la recherche américaine. Cette entrée en matière manque de précision. A la traîne, dans quel sens ? Il ne s’agit pas de manque de moyens dans la mesure où il mentionne cet élément comme une cause de cet état de fait. S’agit-il de la qualité de l’enseignement et de la recherche, du nombre de publications et citations par chercheur, des retombées financières, de l’aura internationale ?

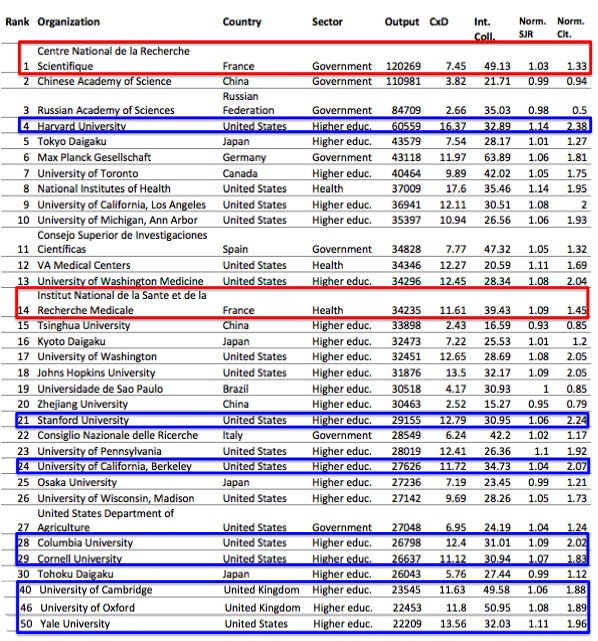

Il est vrai que dans les classements internationaux, notamment celui de Shanghai, l’université française n’est pas à l’honneur, notamment parce que ce classement prend en compte uniquement les universités, rendant du coup invisible par exemple le CNRS. Or, si l’idée reçue dénoncée par Vincent Berger est bien cette visibilité, il aurait pu s’appuyer sur un autre classement, celui qu’établit SCImago, un groupe de recherche constitué par des universités espagnoles qui a mis en ligne un puissant outil de comparaison des laboratoires et universités par rapport au nombre de publications et de citations dans le monde.

Or, dans son rapport 2009, SCImago a mis en évidence que l’organisme n°1 au monde, loin devant les grandes universités américaines, était… le CNRS. Vous pouvez télécharger ici (pdf) ce classement dont voici une synthèse :

Dans un article intitulé La honteuse médaille d’or de nos chercheurs, le Canard Enchaîné du 18/11/09 s’étonnait du peu d’écho qu’avait rencontré en France ce rapport, ne suscitant pas même un communiqué de presse du CNRS qui, en octobre, venait par ailleurs de fêter ses 70 ans. Voilà qui aurait été une bonne occasion de cesser cette autoflagellation qu’entraîne chaque année le classement de Shanghai…

Dans un article intitulé La honteuse médaille d’or de nos chercheurs, le Canard Enchaîné du 18/11/09 s’étonnait du peu d’écho qu’avait rencontré en France ce rapport, ne suscitant pas même un communiqué de presse du CNRS qui, en octobre, venait par ailleurs de fêter ses 70 ans. Voilà qui aurait été une bonne occasion de cesser cette autoflagellation qu’entraîne chaque année le classement de Shanghai…

Si Vincent Berger ne précise pas quel est le contenu de cette idée reçue d’une recherche française à la traîne, il nous en donne les causes sans pour autant les discuter, ce qui leur donne une valeur objective dans son texte : manque de moyens, rémunérations plus faibles, dispersion des forces entre organismes et universités, gouvernance universitaire trop faible. Autant de causes qui sont autant de faits: serait-ce alors à propos de ces éléments que la recherche française est à la traîne ? Mais alors l’arrivée de George Smoot n’est-elle pas un argument très opportun pour démentir ceux qui voient dans ces faits-là les véritables causes d’une recherche française à la traîne ?…

Je pense, donc je fuis ?

“Il nous faut commencer par une analyse comparative des structures de recherche entre les deux pays. Aux Etats-Unis, une culture très individualiste favorise le recrutement de professeurs avec des salaires élevés. Entourés de nombreux thésards et post-doctorants, ils disposent de financements importants. Les salaires et les moyens sont indéniablement moins élevés en France. Cela contribue incontestablement à la fuite de cerveaux français vers les Etats-Unis. George Smoot le dit lui-même : son salaire de professeur en France sera le salaire le plus bas qui lui aura été proposé depuis longtemps.”

Ce passage et les suivants ont le mérite de mettre le doigt non seulement sur les facteurs culturels mais aussi et surtout sur la représentation typiquement française de la recherche aux Etats-Unis et en France. Les Américains sont forcément très individualistes et ont des salaires très élevés. En France, les moyens sont moindres, ce qui contribue « incontestablement à la fuite des cerveaux vers les Etats-Unis ».

Incontestablement ? Une fuite des cerveaux ? S’agit-il là d’une réalité incontestée ou d’une idée reçue ? Oui, les salaires des chercheurs américains ne sont en rien comparables à ceux des chercheurs français qui doivent souvent se contenter d’une rémunération équivalente à celle d’une caissière de grande surface. Mais peut-on parler avec autant d’évidence de fuite des cerveaux ?

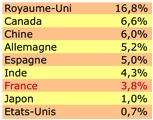

Une étude de l’école des Mines menée en 2007 par Benoît Jubin et Pascal Lignières, intitulée La nouvelle guerre pour les cerveaux, reprise dans la presse française, et téléchargeable ici (pdf) sur le site des Echos, a montré que cette expression de fuite des cerveaux devait être fortement nuancée. En effet, si l’on considère le pourcentage des diplômés de l’enseignement supérieur qui s’expatrient, la France est un des pays où ce taux est le plus faible en Europe :

En outre, il faut noter que 80% de ceux qui s’expatrient reviennent en France au bout de quelques années. Mais il faut également nuancer ces résultats selon les domaines de recherche. Ainsi, 40% des meilleurs économistes (les plus publiés et cités) sont expatriés aux Etats-Unis. Sachant que la France compte 41 économistes parmi les 1000 meilleurs mondiaux, les expatriés aux Etats-Unis représentent 16 personnes.

En outre, il faut noter que 80% de ceux qui s’expatrient reviennent en France au bout de quelques années. Mais il faut également nuancer ces résultats selon les domaines de recherche. Ainsi, 40% des meilleurs économistes (les plus publiés et cités) sont expatriés aux Etats-Unis. Sachant que la France compte 41 économistes parmi les 1000 meilleurs mondiaux, les expatriés aux Etats-Unis représentent 16 personnes.

Ajoutons que 50% des biologistes les plus productifs sont aux Etats-Unis, ce qui représente encore une poignée de personnes. S’il est indéniable que ce sont les meilleurs qui s’expatrient, il faut insister sur le fait que cela ne représente pas un très grand nombre de chercheurs et que les mesures pour garder le contact avec eux devraient ainsi être facilement personnalisables.

Vincent Berger poursuit sa démonstration visant à balayer la contradiction entre la performance scientifique et le manque de moyens en mettant en avant le salaire de George Smoot, « le plus bas qui lui aura été proposé depuis longtemps ». Pour information, George Smoot est recruté comme enseignant-chercheur de première classe avec un salaire mensuel de 5000 euros bruts (hors prime). Autrement dit, le prix Nobel américain est recruté au grade inférieur d’enseignant-chercheur hors classe…

Cette dernière remarque sur ce salaire le plus bas proposé depuis longtemps était-elle bien nécessaire ? Ne risque-t-elle pas justement de produire l’effet inverse ? A savoir : faire fuir les potentiels candidats étrangers à un poste en France ? Enfin, cette insistance ne manque pas de surprendre, comme si l’acceptation de ces conditions constituait un motif de satisfaction, voire de fierté…

Américains individualistes vs Français collectifs

“[…] Force est de reconnaître que le modèle français a aussi ses qualités, parmi lesquelles le fonctionnement en équipes soudées, dont les personnels partagent une ambition scientifique commune. Dans ces équipes, ce n’est pas l’individualisation de la rémunération qui motive les chercheurs. Ce sont avant tout la générosité et la passion. C’est bien l’esprit de découverte collectif qui constitue le moteur véritable de la recherche.”

Vincent Berger avance ici une autre “idée reçue” : les chercheurs américains cupides, les chercheurs français désintéressés. La conséquence de cette représentation est que, foncièrement individualistes, les Américains serait motivés par la recherche de leur satisfaction individuelle qu’entraînent financièrement leurs découvertes tandis que les Français, généreux et passionnés, fonctionneraient en équipe dans une quête du savoir pur.

Implicitement, Vincent Berger dénie aux Américains cet esprit de découverte collectif. Or, il sait fort bien qu’aux Etats-Unis ou ailleurs, aussi individualiste soit-on, il n’y a pas de découverte sans travail d’équipe. Il fait là l’erreur commune de ceux qui perçoivent l’individualisme comme contradictoire avec l’esprit de coopération ou l’esprit d’équipe. Ce qui fait la force de l’individualisme américain, ce n’est pas seulement la participation de chacun à un projet avec la motivation de savoir que sa concrétisation apportera un surcroît de bien-être individuel, c’est aussi la faible distance hiérarchique qui régit les rapports entre individus.

La culture américaine possède cette particularité – partagée avec les pays scandinaves – de faire passer plus souvent qu’ailleurs les compétences individuelles avant le pouvoir personnel. Autrement dit, le jugement de valeur par dénigrement interindividuel a moins tendance à saper le travail d’équipe que dans d’autres pays. En France, prestige de la fonction, noblesse du parcours, pureté de la démarche, y seront plus déterminants qu’ailleurs. Celui qui sort d’une grande école aura plus tendance à mépriser l’universitaire et il sera souvent difficile de faire coopérer entre elles des équipes appartenant à des centres de recherche de prestige inégal.

Ce jugement de valeur touche également les relations entre l’intellect et l’argent, le public et le privé, les laboratoires et les entreprises, le monde de la science et monde de l’économie. Voyez notamment l’article que j’ai consacré à ce phénomène du jugement de valeur dans la culture française dans Culture du jugement et jugement de la culture.

De l’émulation sans compétition ?

“[…] Le progrès et l’excellence scientifique seraient fonction de cette mise en concurrence, comme semblerait le démontrer le système universitaire des Etats-Unis. La mise en concurrence des chercheurs, fondée sur une évaluation toujours plus rigoureuse de leurs performances, serait le nerf du progrès scientifique. Le modèle français est tout autre. La force de la recherche française réside non pas dans une pratique individualiste, mais au contraire dans l’intelligence collective des équipes, dans la complémentarité des compétences que celles-ci mobilisent, dans la solidarité des énergies qui s’y investissent. Cela n’invalide en rien l’importance de l’émulation entre les chercheurs. Cette émulation constitue, cela va sans dire, une donnée princeps de la recherche ; elle enrichit cette intelligence collective et fait partie de notre culture scientifique. […] ”

Vincent Berger a le mérite de rappeler ici qu’il faut être vigilant sur la mise en concurrence des chercheurs. Il y aurait en effet un grand risque à aller contre la culture française de la recherche où les valeurs de désintéressement sont fondamentales. Mais désintéressement ne doit pas non plus signifier désinvolture à l’égard des dépôts de brevet, dénigrement de l’entreprise, ou naïveté quant aux rivalités avec des laboratoires étrangers.

Si Vincent Berger développe ici ses considérations sur l’intelligence collective des équipes, on aurait en effet aimé qu’il insiste également sur la nécessaire implication de ces équipes dans la valorisation de leur travail en dehors du laboratoire. Sans américaniser le modèle français, il serait souhaitable de rationaliser les rapports avec le secteur privé sans que cela soit vécu comme une déchéance ni comme une mise sous tutelle par les chercheurs.

Rappelons le cas malheureux de notre dernier prix Nobel de physique obtenu en 2007 par Albert Fert, dont les recherches ont permis de démultiplier la capacité des disques durs. En 1989, il tarde à déposer un brevet alors qu’en Allemagne Peter Grünberg fait les mêmes découvertes. L’Allemand dépose le brevet avant le Français. Résultat : ils partagent le prix Nobel, mais pas les retombées financières du brevet qui sont – pour l’instant – de l’ordre de 20 millions d’euros au bénéfice de l’Allemand.

Or, en 1989, d’où venait le manque de diligence d’Albert Fert ? D’une part, d’un rapport très complexé à l’argent, ainsi que cela apparaît dans un article du Figaro ; d’autre part, du fait que les royalties iraient éventuellement à son partenaire de l’époque, Thomson, mais pas à son laboratoire public. Enfin, la démarche administrative de dépôt de brevet était culturellement considérée comme non-noble, comme souillée du sceau de l’infamie mercantile…

Plutôt qu’à la compétition, Vincent Berger appelle à l’émulation comme « donnée princeps de la recherche ». D’après le dictionnaire, le terme d’émulation peut recouvrir trois dimensions :

- sentiment, considéré comme noble, louable, qui pousse à surpasser ses concurrents

- rivalité entre élèves, conçue comme moyen d’incitation au travail

- zèle, désir de se surpasser soi-même

Notons seulement que ce surpassement de soi ne peut se produire que dans le contact avec les autres. Les rencontres intellectuelles sont fondamentales pour progresser, se dépasser. On sent bien que dans la conception française, il y a un idéal de non-conflictualité, un désir de non-compétition, une quête de l’intelligence pour l’intelligence et, si jamais il devait y avoir affrontement, cela devrait se faire “dans les règles de l’art”, dans le respect de l’autre et de la noblesse de la cause défendue.

Or, je terminerai ce commentaire par deux remarques :

- d’une part, l’émulation comporte également une idée de rivalité. Pourquoi la nier ? Comment faire en sorte pour que ces rivalités franco-françaises se transforment en synergies ?

- d’autre part, cette culture du désintéressement et du pacifisme intellectuel, aussi louable soit-elle, ne peut faire l’impasse sur le fait qu’aujourd’hui elle doit s’intégrer dans un monde où ces valeurs ne sont pas prédominantes. Bien des concurrents des Français se moquent du désintéressement du savoir pur, des règles de l’art de l’émulation et de la noblesse de la cause défendue dans un contexte où domine la guerre de l’information. C’est ainsi et il vaut mieux s’y préparer que s’en affliger.

Quelques suggestions de lecture:

- Afflux d’influences – revue de presse

- Le retour des cerveaux, nouveau symptôme de la désoccidentalisation du monde

- « une hôtesse et un pot de fleurs » – revue de presse

- La diplomatie publique américaine en France: étude de cas

- L’innovation en France et ses freins culturels – 2e partie

- L’innovation en France et ses freins culturels – 1ère partie

Bonjour,

Je suis en partie d’accord avec les conclusions de cette analyse.

D’une part, l’émulation provient en effet du contact mais aussi des rivalités entre grands laboratoires français, et pas seulement avec les instituts étrangers.

D’autre part, je ne pense pas à la valeur de désintéressement, principe de la recherche française, mais plutôt à une honte de devenir riche liée à la culture du pays.

Les demandes de financement pour leur laboratoire font partie du quotidien des chercheurs et les ambitions de chacun peuvent également amener à des vols de résultats entre laboratoires français.

Par ailleurs, il faut cesser de comparer la culture française à l’américaine dans tous les domaines avec tant de prétention sans fondements. On ne cesse de critiquer l’individualisme de la société américaine… mais d’après mes observations dans divers pays, je peux constater que le comportement français est en général aussi, voire plus individualiste que celui des Américains. Et comme vous “dîtes”, l’individualisme n’exclut pas la nécessité d’un travail collectif. L’individualisme est par ailleurs une idéologie partagée dans tout l’occident, symbole de liberté d’expression et de démocratie. Pourquoi ne pas l’assumer ? Elle peut être objet de critiques seulement si elle est poussée à l’égoïsme, qui part ailleurs est un résultat biologique. Mais ceci est un autre débat.

Pour ce qui est de la qualité de la recherche (que l’on ne définie pas finalement), si la liste de classement réalisée par les universités espagnoles indique la première place du CNRS, devant les universités américaines, il faut noter que le CNRS rassemble TOUTES les universités de France, puisque c’est le centre national de recherches scientifiques. Il n’est donc pas surprenant qu’un ensemble d’universités se placent devant plusieurs universités américaines, même si Harvard et Stanford sont géographiquement immenses. C’est pourquoi même la Chine est devant Harvard : ce n’est pas une seule université, mais la Chinese Academy.

Il y a donc une fuite des cerveaux.

Oui, elle comprend quelques personnes selon les disciplines, mais cela est un pourcentage important, ce qui signifie qu’il reste aussi qu’une poignée des meilleurs en France. Si certains reviennent après leur post-doctorat à l’étranger, ils repartent souvent travailler dans un autre pays, où l’offre est bien plus gratifiante et le travail collectif bien plus efficace.

Le problème ici, ce n’est finalement pas de comparer les conditions de recherche et la notion d’individualisme, mais surtout d’optimiser sa qualité et sa progression : même si les salaires n’augmentent pas et sont souvent les mêmes que des corps de métier sans diplôme, que de nombreux stagiaires et certains thésards ne sont pas rémunérés ou très peu pour autant de travail qu’un chercheur, les instituts de recherche doivent au moins avancer à un rythme “normal” et constant avec plus de moyens financiers pour un matériel indispensable et décent. Sinon le dépassement des prix Nobels américains ne cessera d’attiser les jalousies dans la course (bien qu’il soit dit qu’il n’y a pas de compétition…).

Je tiens à noter que ma participation n’est pas fondée sur des statistiques mais sur des observations personnelles.

Bien cordialement,

Céline

Bonjour Céline, juste une précision dans vos commentaires: le CNRS ne rassemble pas toutes les universités mais des laboratoires de recherche, environ 1200 selon la page de présentation du site du CNRS – soit un effectif de 32000 personnes. Dans la mesure où les structures analysés par les systèmes de classements mondiaux évoluent selon les pays, on aura compris en effet que les critères de classement sont sujets à caution (politique et économique).

Cet homme a tout simplement su partir à temps des son pays bientôt en face de la plus belle banqueroute de l’histoire.

Tout cela n’enlève rien à la valeur de cette université.

Nous sommes début 2013, vous verrez que bien d’autres personnes de cette trempe suivront dans peu de temps son exemple.

Il vous faudra accueillir comme il se doit tous ces intellectuelles et scientifiques fuyant l’Amérique agonisante.

@Thieuric – C’est un point de vue, mais ce n’est pas le sujet de l’article.