Note de Benjamin Pelletier – J’ai le plaisir d’accueillir une passionnante contribution d’Antoine Schmitt. Ce dernier a étudié à l’École de Guerre Économique avant de travailler dans le secteur environnemental pour un grand groupe français. En 2011, il traverse la Manche pour prendre un poste dans une société britannique basée à Oxford. Quatre années plus tard, il prend une année sabbatique et fait le tour de l’Inde avec un sac « Bovary » rempli de livres et de carnets à croquis. Il vit depuis 2017 dans la ville de Reading à l’ouest de Londres.

Note de Benjamin Pelletier – J’ai le plaisir d’accueillir une passionnante contribution d’Antoine Schmitt. Ce dernier a étudié à l’École de Guerre Économique avant de travailler dans le secteur environnemental pour un grand groupe français. En 2011, il traverse la Manche pour prendre un poste dans une société britannique basée à Oxford. Quatre années plus tard, il prend une année sabbatique et fait le tour de l’Inde avec un sac « Bovary » rempli de livres et de carnets à croquis. Il vit depuis 2017 dans la ville de Reading à l’ouest de Londres.

Antoine propose ici d’explorer en trois parties l’histoire coloniale de l’Inde. Cette histoire, souvent méconnue, est encore plus souvent réduite à la présence britannique (pas seulement anglaise car des Écossais étaient également impliqués). Si cette série d’articles raconte comment la France a perdu l’Inde, elle met aussi en évidence comment l’Inde, colonisée par la Grande-Bretagne, a en quelque sorte colonisé son colonisateur…

NB : Chaque partie peut être lue indépendamment de l’autre. La première s’intitule Comment les Britanniques ont pris le pas sur les Français en Inde et la troisième Quand l’Inde colonise son colonisateur

***

L’Inde aurait donc été le banc d’essai d’une forme de colonisation « légère » permettant à la Grande-Bretagne de bâtir un empire couvrant à la veille de la Première Guerre mondiale plus de 30 millions de km2 et peuplé d’environ 400 millions d’habitants. Précisons tout de suite que le propos n’est pas de minimiser les effets dévastateurs de la gestion par l’East India Company (EIC) des territoires qui lui ont été concédés, effets dénoncés par l’homme politique indien Shashi Tharoor dans son ouvrage de 2017 « Inglorious Empire : What the British did to India » – notamment la famine qui ravagea le Bengale dans les années 1770, laquelle fut exacerbée par les positions libre-échangistes des Britanniques et la hausse des taxes décidée par l’EIC en dépit des mauvaises récoltes afin de préserver ses revenus.

Mais force est de constater que ce type de colonisation qui s’efforce de « garder les apparences », c’est-à-dire de maintenir en place les structures traditionnelles de pouvoir, voire en s’appuyant sur elles, se veut moins susceptible de brusquer les autochtones et de susciter résistances et rébellions.

Sauf que là aussi, tout n’est pas si simple, comme le montrent deux historiens britanniques contemporains : William Dalrymple, auteur entre autres de « White Mughals », sorti en 2002, et Ferdinand Mount qui publie treize ans plus tard « The tears of the rajas : Mutinery, money and mariage in India, 1805–1905 ». L’originalité de leurs travaux est de s’appuyer moins sur des documents officiels que sur des témoignages de première main : des mémoires et chroniques en ourdou et persan acquis par Dalrymple auprès de bouquinistes de Hyderabad ; la correspondance personnelle entre les membres de la famille Low, d’origine écossaise mais dont plusieurs descendants ont été employés par l’EIC, et à laquelle Mount est apparenté.

Comme le titre l’indique, l’ouvrage de Mount embrasse un siècle de présence britannique en Inde, tandis que Dalrymple se focalise sur la relation amoureuse entre le capitaine James Achilles Kirkpatrick (1764 –1805), représentant de l’EIC auprès du nizam (le principal souverain du Deccan), et Khair-un-Nissa (1786-1813), une jeune fille issue d’une famille noble d’Hyderabad – jeune fille qu’il finira par épouser après s’être converti à l’islam.

Ces deux historiens se rejoignent sur la description d’une société de la seconde moitié du 18e siècle bien plus métissée qu’on pourrait le croire, où les relations entre Indiens et Britanniques sont monnaie courante et, sans être sur un total pied d’égalité, relativement équilibrées, voire amicales (et matrimoniales). Tous deux s’accordent aussi sur le passage graduel à un monde proprement colonial, dans lequel les deux communautés vivent côte à côte sans se mélanger, les Britanniques faisant montre au mieux d’une sollicitude condescendante envers les Indiens (le « fardeau de l’homme blanc », titre du fameux poème de Rudyard Kipling publie en 1899, à l’apogée de l’Empire), au pire d’un certain mépris teinté de racisme. Dalrymple s’exclame même que rien ne l’avait préparé à une telle découverte dans « les classiques livres d’histoire impériale rédigés en Grande-Bretagne avant 1947 ou l’historiographie nationaliste indienne de la période d’après l’indépendance, ou encore les travaux postcoloniaux rédigés par les nouvelles générations d’universitaires ».

Des relations loin d’être platoniques

Certes, Dalrymple insiste sur le fait qu’à la différence des Portugais qui, dès la fondation de Goa, avaient encouragé les unions avec des femmes indiennes (à la condition qu’elles se soient préalablement converties au catholicisme, ce qui explique qu’aujourd’hui les Goanais portent souvent un prénom à consonance indienne et un nom de famille d’origine portugaise), les Britanniques partent généralement en Inde avec l’idée de revenir au pays une fois fortune faite. Il y a chez Mount un passage assez amusant sur John Low qui envoie de l’argent à ses parents demeurés en Écosse afin d’agrandir et d’embellir le manoir familial, demandant expressément que soient installés à chaque étage des sanitaires munis des dernières innovations – chasse d’eau notamment (ce qui laisse penser que la nourriture et le climat ne lui réussissaient guère…).

Sauf que l’éloignement géographique, la durée et le coût des voyages entre l’Inde et la Grande-Bretagne interdisent les retours trop fréquents. Si l’on ajoute le nombre limité de Britanniques sur place, et plus encore la relative absence de femmes britanniques, tout pousse au brassage. Dalrymple dresse ainsi le portrait de James Skinner, un mercenaire de père écossais et de mère rajput, d’abord au service des Marathes avant d’être embauché par l’EIC, et cite l’exemple d’un marchand britannique en poste dans le sud de l’Inde qui s’est laissé pousser la moustache, s’habille à l’indienne et entretient un harem de six épouses.

Mais il mentionne aussi certains « signaux faibles » annonciateurs d’un changement global d’attitude des Britanniques envers les Indiens :

- la suppression progressive des legs à des concubines portant un nom indien dans les testaments de Britanniques décédés en Inde ;

- les restrictions impulsées par Lord Cornwallis (gouverneur général de l’Inde britannique entre 1786 et 1793), telles que l’interdiction faite aux enfants nés d’un Britannique avec une Indienne d’être employés par l’EIC ;

- et le fait de réserver les postes les plus élevés de la hiérarchie à des Britanniques nés en Grande-Bretagne.

La justification spirituelle et intellectuelle de l’entreprise coloniale

Mount et Dalrymple s’accordent à dire que ce changement résulte d’un sentiment croissant de supériorité issu des victoires britanniques lors des guerres napoléoniennes et de l’essor économique et technique prodigieux que connaît la Grande-Bretagne avec la Révolution Industrielle, mais également du réveil religieux d’obédience évangélique qui secoue le pays à la même période. La notion peut être un peu difficile à appréhender pour un esprit français habitué à associer religion et conservatisme : en Angleterre et en Écosse, l’essor du progrès (de la technique, mais également des droits individuels, s’incarnant avant tout dans un marché libre et sans entraves) est porté par les minorités religieuses protestantes, en particulier les courants méthodiste et baptiste, animés par une vision messianique et la conviction d’œuvrer pour une bonne cause.

C’est d’ailleurs cette foi en une mission civilisatrice qui poussèrent à l’expansion coloniale. Dalrymple affirme ainsi que deux groupes en particulier furent à l’origine de la pire phase du colonialisme : les Évangélistes et les Utilitaristes. L’utilitarisme est un courant philosophique fondé par Jeremy Bentham (1748-1832). Pour celui-ci, toute décision d’agir doit être considérée en fonction de ses conséquences – et le critère pour juger de la pertinence d’une action est le « bien produit pour le plus grand monde ».

Voilà pour la théorie. En pratique, la vision utilitariste de la société, surtout dans un contexte colonial, peut aisément servir à justifier les calculs les plus cyniques. Ainsi le plus célèbre disciple de Bentham, John Stuart Mill (1806-1873) considérait la colonisation de l’Inde comme une « bénédiction » pour les populations autochtones, allant même jusqu’à affirmer que le pays devait être gouverné sous la férule d’un « despotisme bienveillant…du moment que le but est le progrès ». Mill est certes connu pour ses traités de philosophie et d’économie politique, mais il fut également employé au siège de l’EIC à Londres entre 1823 et 1858, où il supervisa les relations entre la compagnie et les souverains locaux.

Des maladresses interculturelles

L’EIC s’était toujours montrée très prudente quant à ses rapports avec les religions hindoue et musulmane et avait rejeté toute demande d’autoriser les missions d’évangélisation dans les territoires qu’elle contrôlait. Protestant évangélique, membre du conseil d’administration de l’EIC en 1804 avant d’en prendre la présidence une année plus tard, Charles Grant (1746-1823) fera plusieurs tentatives infructueuses pour convaincre les directeurs d’inclure dans la charte gouvernant la compagnie une « clause pieuse » affirmant que l’EIC devait favoriser la propagation de la foi chrétienne. Une telle clause sera finalement ajoutée par le Parlement britannique en 1813 lors du renouvellement de la charte suite au lobbying du « Committee of the Protestant Society » dont Grant fait partie.

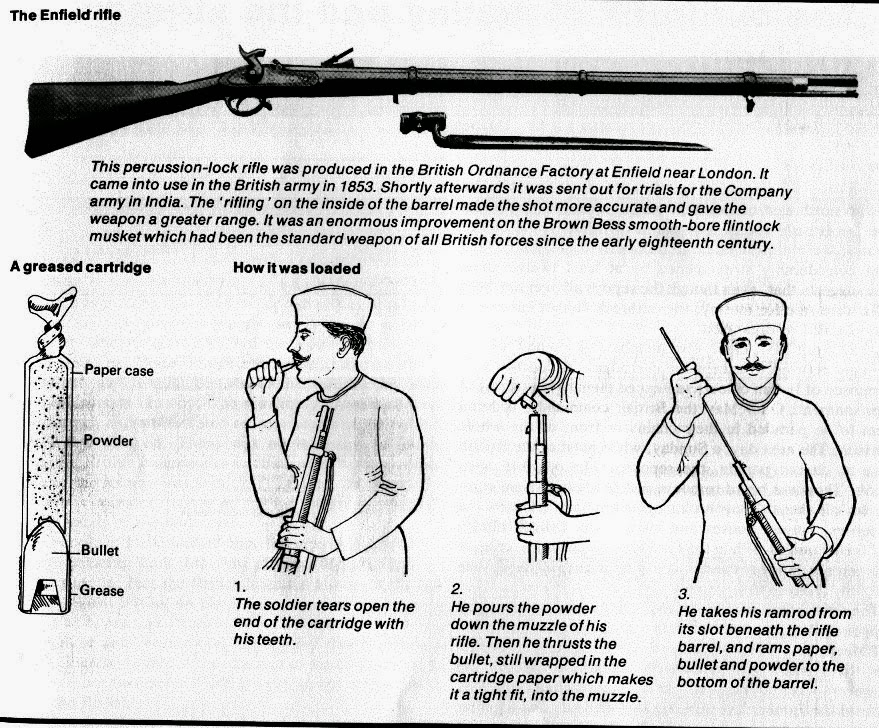

C’est ce zèle missionnaire qui sera directement à l’origine de la révolte qui secoua le nord de l’Inde (la plupart des combats eurent lieu dans les États actuels de l’Uttar Pradesh, du Bihar et du Madhya Pradesh) entre 1857 et 1858 – que les Britanniques nomment « Great Mutiny » et les Indiens la « Première guerre d’indépendance ». Le déclencheur fut l’introduction par l’EIC d’un nouveau type de fusil de la marque Enfield, dont les cartouches étaient lubrifiées avec du suif afin de les protéger de l’humidité et faciliter le trajet de la balle dans le canon du fusil.

Dans le feu de l’action, les sepoys (soldats de l’EIC, du mot persan « sipahi » signifiant soldat) étaient censés déchirer l’emballage des cartouches avec les dents. Or, une rumeur – qui se révéla fondée – se propagea rapidement selon laquelle le suif était produit à partir de graisse de bœuf (animal sacré pour les Hindous) et de porc (considéré comme impur par les Musulmans).

Cette méconnaissance des traditions religieuses s’est par ailleurs conjuguée à une méconnaissance des structures sociales, entraînant d’autres maladresses comme lorsque les Britanniques ont obligé des soldats à combattre en Birmanie alors qu’ils étaient issus d’une caste leur interdisant de traverser la mer.

Vers une brutalisation des relations

« De tous les modernisateurs qui voulaient ‘faire quelque chose’ de l’Inde, il en était le chef infatigable ». C’est ainsi que Mount décrit le comte de Dalhousie, gouverneur de l’Inde britannique de 1848 à 1856. Cette frénésie modernisatrice passait en premier lieu par l’expansion des territoires administrés directement par l’EIC. Ce fut Dalhousie qui introduisit la « doctrine de lapse », laquelle stipulait qu’en l’absence d’un héritier mâle en ligne directe, le royaume serait automatiquement annexé par l’EIC (abolissant ainsi la coutume de l’adoption d’un membre éloigné de la famille par le souverain afin d’en faire son héritier) – menant à l’annexion des provinces de Satara (1848), Jhansi (1853) et Nagpur (1854).

Ce fut encore lui qui décida l’annexion unilatérale de la riche province d’Awadh, comparant la province à une « cerise » bien mûre, prête à tomber dans sa bouche. Cette métaphore est très explicitement reprise dans le film de Satyajit Ray « Les joueurs d’échec » (1977), qui montre bien la répulsion grandissante des Britanniques envers le raffinement extrême de la cour royale de Lucknow, assimilé à de la décadence, voire de la dépravation (dans l’extrait ci-dessous, allez à 6’52 et cliquez sur l’icône rectangulaire en bas pour accéder aux sous-titres en anglais).

La figure de l’interprète britannique est particulièrement intéressante : il semble avoir une connaissance profonde de la culture locale, même une certaine affection pour le nawab qu’il tente de défendre à plusieurs reprises, mais auquel il est finalement obligé de notifier l’abdication forcée. La dernière scène du film montre les troupes britanniques entrant triomphalement dans Lucknow. Une fois pris le contrôle de l’Awadh, l’EIC s’attacha à bouleverser les structures de la propriété foncière – au prétexte de « moderniser » un système pyramidal jugé archaïque et de rationaliser la collecte de l’impôt, afin de maximiser les revenus de la Compagnie.

L’exact opposé de Dalhousie se trouve être John Lawrence (1811-1879), commissaire en chef de la province du Punjab, tombée dans l’escarcelle de l’EIC en 1849. Impressionné par l’ardeur au combat des Sikhs, il les intègre dans les troupes de l’EIC. Les bataillons sikhs joueront un rôle déterminant dans l’écrasement de la Grande Mutinerie en 1858, galvanisés par le souvenir des persécutions exercées à leur encontre par les Mogholes. Mais une fois l’ordre rétabli (au prix de massacres de masse et de la destruction d’une grande partie de Delhi), Lawrence s’efforça de modérer les ardeurs des Britanniques les plus vindicatifs (certains planifiaient ainsi de remplacer la grande mosquée de Delhi par une cathédrale anglicane, laquelle aurait été très certainement construite dans ce style néo-gothique victorien si prisé à l’époque).

Le Fort Rouge, palais des empereurs moghols, n’échappera pas à la destruction : les bâtiments intérieurs seront méthodiquement démolis et remplacés par de tristes baraquements de briques qui semblent avoir été ramenés tout droit des Midlands. Ayant constaté que les provinces dans lesquelles les souverains avaient été maintenus en place ne s’étaient pas soulevées, Lawrence convainc les autorités anglaises que le « rule from behind » était la solution la plus réaliste pour contrôler un territoire d’une telle taille.

Les Britanniques se confinent en Inde

En août 1858, le Government of India Act nationalise l’EIC. Le contrôle de ses territoires indiens, de son pouvoir administratif et de ses forces armées est transféré à la Couronne britannique, dans les faits à un nouveau corps de fonctionnaires : l’Indian Civil Service. Le dernier empereur moghol, Bahadur Shah Zafar, est certes envoyé en exil à Rangoon (où il décèdera en 1862), mais la doctrine de lapse est abolie et le 1er novembre 1858 et le « raj » est proclamé lors d’un « durbar » (réunion du conseil) à Allahabad, Lord Canning devenant le premier « vice-roi ». Presque 20 ans plus tard, en 1877, un autre « durbar », à Delhi, proclamera la reine Victoria « impératrice des Indes ».

En 1911, le siège de l’administration britannique en Inde est transféré de Calcutta à Delhi. Les autorités s’installent dans un quartier flambant neuf, construit entre 1912 et 1930 par l’architecte anglais Edwin Lutyens (1869–1944). Les rues y sont rectilignes, vastes et aérées. Les bâtiments ne sont ni de style indien, ni même franchement européen, mais plutôt lisses et froids, à l’exception de la résidence du vice-roi qui reprend certains éléments d’architecture moghole.

Celui qui décrivit le mieux l’impression générale que dégage encore aujourd’hui New Delhi est le journaliste italien Carlo Levi, en reportage en 1957 pour le journal La Stampa afin de chroniquer le pays après dix années d’indépendance :

Cette ville n’est rien d’autre qu’une énorme cachette : une cachette qui fait entièrement disparaître la population du pays occupé de la vue des dirigeants qui l’occupent, comme si elle n’existait pas, et qui, en retour, permet à ces dirigeants de rester invisibles (…). Dans ce paradis des vice-rois, le détachement est absolu : loin de ses véritables habitants, loin de la vie elle-même, et de la chaleur embrouillée de la vie, de la douleur et du mouvement. Tout correspond à une hiérarchie raisonnée et rigoureuse, une cérémonie d’un autre âge, précise et méticuleuse.

Première partie de cette série : Comment les Britanniques ont pris le pas sur les Français en Inde et troisième : Quand l’Inde colonise son colonisateur

Quelques suggestions de lecture:

- Comment les Britanniques ont pris le pas sur les Français en Inde (exploration de l’histoire coloniale de l’Inde 1/3)

- Quand l’Inde colonise son colonisateur (exploration de l’histoire coloniale de l’Inde 3/3)

- De l’influence des mythes sur la pratique des affaires : le point de vue d’un Indien

- Le paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence culturelle – entretien pour le Centre Algérien de Diplomatie Economique

- Ce que la Chine, l’Inde et le Brésil fabriquent dans l’atelier de l’histoire

- Les dirigeants français en manque de leadership interculturel

Derniers commentaires