Note de Benjamin Pelletier – J’ai le plaisir d’accueillir une passionnante contribution d’Antoine Schmitt. Ce dernier a étudié à l’École de Guerre Économique avant de travailler dans le secteur environnemental pour un grand groupe français. En 2011, il traverse la Manche pour prendre un poste dans une société britannique basée à Oxford. Quatre années plus tard, il prend une année sabbatique et fait le tour de l’Inde avec un sac « Bovary » rempli de livres et de carnets à croquis. Il vit depuis 2017 dans la ville de Reading à l’ouest de Londres.

Antoine propose ici d’explorer en trois parties l’histoire coloniale de l’Inde. Cette histoire, souvent méconnue, est encore plus souvent réduite à la présence britannique (pas seulement anglaise car des Écossais étaient également impliqués). Si cette série d’articles raconte comment la France a perdu l’Inde, elle met aussi en évidence comment l’Inde, colonisée par la Grande-Bretagne, a en quelque sorte colonisé son colonisateur…

De mon côté, j’ai profité de mon passage à l’île de Wight en juillet pour visiter la Osborne House, résidence d’été de la reine Victoria, que mentionne Antoine dans son article, et qui contient un joyau, la salle Durbar, décorée et aménagée par des artisans indiens.

NB : Chaque partie peut être lue indépendamment de l’autre. La première s’intitule Comment les Britanniques ont pris le pas sur les Français en Inde et la deuxième Des Britanniques pas si flegmatiques

***

Osborne House sur l’île de Wight fut construite entre 1845 et 1851 pour être la demeure estivale de la reine Victoria et de son époux Albert. Autant l’extérieur de l’édifice, avec sa façade ocre, ressemble à un palais méditerranéen qui aurait été transporté dans un jardin anglais foisonnant de rhododendrons, autant l’intérieur témoigne d’une recherche d’intimité et de confort assez bourgeoise. On y sent la nostalgie d’Albert (né Saxe-Coburg-Gotha) de ses années de jeunesse en Bavière (il a notamment fait installer dans le parc un chalet alpin). Mais la partie la plus originale du bâtiment est une aile ajoutée postérieurement, en 1890-91, à la demande de Victoria.

La reine a alors 71 ans. Elle est veuve depuis près de trente années et ne quitte plus son air renfrogné et les tenues sombres dans lesquelles elle passera à la postérité. À l’initiative du Premier ministre Benjamin Disraeli qui sentait que l’empire britannique avait besoin d’une figure tutélaire, elle porte le titre d’« Impératrice des Indes » depuis 1877. Une vacance du trône pour une longue période étant inenvisageable, elle ne s’est jamais rendue dans le pays où elle est représentée par un vice-roi (une vingtaine se succéderont entre 1857 et 1947).

Frustrée de ne pouvoir s’y déplacer, Victoria va faire venir l’Inde à elle. Elle commence par commander en 1886 au peintre autrichien Rudolf Swoboda (1859–1914), spécialisé dans les toiles orientalistes, une série de portraits d’Indiens (artisans, domestiques…) amenés en Angleterre dans le cadre des préparatifs du Golden Jubilee de 1887. Le résultat lui plut tellement qu’elle finança un voyage de Swoboda en Inde afin qu’il réalise d’autres portraits de « ses sujets ». L’originalité de ces portraits, toujours accrochés aux murs de la Osborne House, est qu’ils ne dépeignent pas des souverains dans de chatoyants décors exotiques, mais des gens ordinaires, des métiers de rue, représentés de façon plutôt réaliste.

De la rencontre interculturelle au fantasme orientaliste

C’est dans ce contexte que l’un des domestiques d’origine indienne recrutés en 1887, Abdul Karim (portrait ci-contre, photo B. Pelletier), va gagner l’amitié de la reine jusqu’à lui prodiguer des cours d’ourdou et se voir dispenser du titre moghol de « munshi ». L’histoire de cette étonnante relation a été racontée de façon plus ou moins romancée dans le film « Victoria & Abdul » de Stephen Frears (sorti en 2017) basé sur le livre de l’historienne indienne Shrabani Basu, Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant.

C’est dans ce contexte que l’un des domestiques d’origine indienne recrutés en 1887, Abdul Karim (portrait ci-contre, photo B. Pelletier), va gagner l’amitié de la reine jusqu’à lui prodiguer des cours d’ourdou et se voir dispenser du titre moghol de « munshi ». L’histoire de cette étonnante relation a été racontée de façon plus ou moins romancée dans le film « Victoria & Abdul » de Stephen Frears (sorti en 2017) basé sur le livre de l’historienne indienne Shrabani Basu, Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant.

La construction de la « Durbar Room » (salle d’apparat) de la Osborne House débute trois années plus tard sous la direction conjointe de l’architecte punjabi Bhai Ram Singh (1858–1916) et du professeur d’histoire de l’art John Lockwood Kipling (1837-1911). B. R. Singh est un architecte accompli, auteur de plusieurs bâtiments publics à Lahore (alors capitale du Punjab), tandis que J. L. Kipling a passé une grande partie de sa carrière comme conservateur du musée de Lahore – musée qui sera plus tard évoqué par son fils, l’écrivain Rudyard Kipling, au début de son roman « Kim », publié en 1900. Les murs et le plafond sont couverts de frises et de bas-reliefs en stuc imitant les décors de marbre des temples et palais indiens, dont les arrangements extérieurs inspirent une tribune et des lucarnes en bois finement sculpté. Quant à l’immense tapis couvrant le sol, il est ramené d’Agra, la ville où se trouve le Taj Mahal.

Ce faisant, la Durbar Room est d’une toute autre nature que cet autre exemple d’architecture indienne en Angleterre : le Royal Pavillon de Brighton. Le Pavillon est une sorte de pâtisserie assez kitsch construite de 1787 à 1823 pour le prince de Galles (futur régent, puis finalement George IV) pour ses séjours balnéaires. Si l’extérieur est relativement fidèle aux édifices construits par les Moghols, avec toutefois une certaine lourdeur, l’intérieur est une pure fantaisie, mêlant des éléments de styles indiens et chinois.

L’ensemble témoigne surtout de l’idée que se faisaient les Européens de l’Orient en général et de l’Inde en particulier. Ironiquement, il fut utilisé durant la Première Guerre mondiale comme hôpital pour les soldats indiens combattant dans les tranchées – avec sans doute l’idée que cela leur rappellerait le pays. La Durbar Room d’Osborne House est d’une toute autre nature : elle témoigne d’une réelle curiosité pour la culture indienne, mais une curiosité cantonnée à une seule salle, annexe d’un palais qui en compte des dizaines.

Des mots indiens colonisent l’anglais

Car il y a un réel paradoxe de la colonisation de l’Inde par l’Angleterre : si elle s’est étendue sur près de deux siècles (force est de constater que l’Inde a imprégné la culture britannique – en particulier littéraire et culinaire), pour autant la fin de l’Empire britannique et l’indépendance de l’Inde n’ont pas été vécues par les Britanniques comme un arrachement.

Ainsi le militaire en retraite de l’armée des Indes est un personnage récurrent des romans anglais du début du 20e siècle – l’archétype étant le major Benjy Flint dans la série de romans « Mapp & Lucia » d’Edward F. Benson (1867–1940) qui, entre deux anecdotes sur la chasse au tigre, ponctue ses ordres à son majordome indien d’un sonore « quai-hi » qui s’entend jusque dans les rues du petit village de Riseholme. La signification exacte de « quai-hi » n’est d’ailleurs jamais donnée dans le livre : seule importe l’anecdote pittoresque et exotique. Roald Dahl raconte ainsi, dans son récit autobiographique Going Out Solo (publié en 1986), son voyage en paquebot pour Dar-es-Salam où il doit être employé par la Shell Oil:

Ainsi le militaire en retraite de l’armée des Indes est un personnage récurrent des romans anglais du début du 20e siècle – l’archétype étant le major Benjy Flint dans la série de romans « Mapp & Lucia » d’Edward F. Benson (1867–1940) qui, entre deux anecdotes sur la chasse au tigre, ponctue ses ordres à son majordome indien d’un sonore « quai-hi » qui s’entend jusque dans les rues du petit village de Riseholme. La signification exacte de « quai-hi » n’est d’ailleurs jamais donnée dans le livre : seule importe l’anecdote pittoresque et exotique. Roald Dahl raconte ainsi, dans son récit autobiographique Going Out Solo (publié en 1986), son voyage en paquebot pour Dar-es-Salam où il doit être employé par la Shell Oil:

Ce dont je me souviens très clairement à propos de ce voyage est le comportement extraordinaire de mes compagnons de traversée. Je n’avais encore jamais encore été confronté à cette race particulière d’Anglais bâtisseurs d’empire, laquelle passait sa vie entière en poste dans des coins éloignés du territoire britannique. (…) J’ai eu la chance d’observer cette espèce rare alors qu’elle parcourait encore les forêts et les contreforts du monde entier, car elle a aujourd’hui complètement disparu. Plus anglaise que les Anglais, plus écossaise que les Écossais, elle comptait les humains les plus fous qu’il m’ait été donnés de rencontrer. Pour commencer, ils parlaient un langage bien à eux. S’ils travaillaient en Afrique de l’Est, leurs phrases étaient parsemées de mots en swahili, tandis que, s’ils vivaient en Inde, alors ils mélangeaient tous les dialectes possibles.

Certaines de ces expressions sont passées dans le langage courant : « Loot » (piller) vient d’un mot hindi – ce qui n’est pas à mettre au crédit des troupes britanniques… – de même que « shampoo ». Si le terme « memsahib » (contraction de « madame » et « sahib », monsieur en hindi) est trop connoté pour être toujours d’usage, celui de « sundowner » – le cocktail vespéral d’avant diner – est parfois encore utilisé. Si le gin est d’origine néerlandaise et la marque « Bombay Sapphire » ne date que de 1986, le gin-tonic fut bien « inventé » par les soldats de l’armée des Indes qui faisaient passer l’amertume de la quinine, prise contre la malaria, avec du gin et de la limonade.

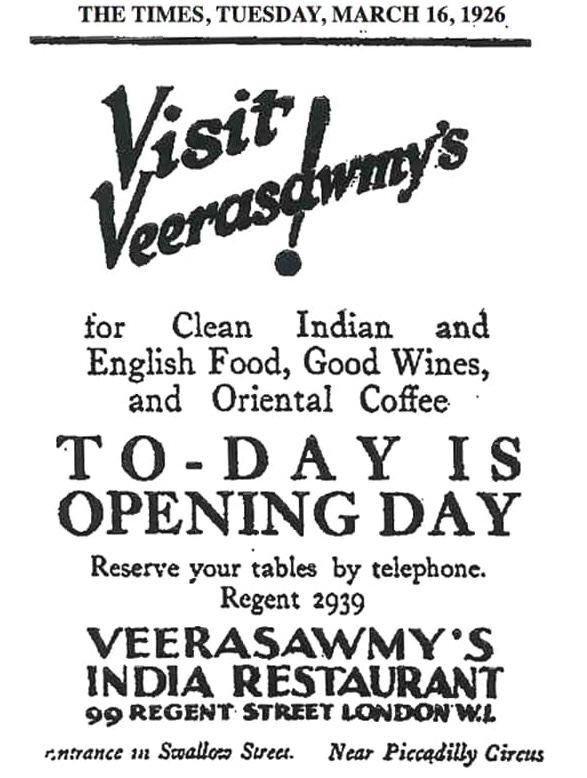

Question nourriture, le mot « tiffin » se traduit par « collation », mais est utilisé en Grande-Bretagne pour désigner une pâtisserie particulièrement roborative. Quant au mot « curry » – adapté au goût local (le fameux « tikka masala ») – il fait partie intégrante de la cuisine britannique. Lors des ventes de charité, les pots de confiture maison côtoient ceux de « ginger preserve » (de la racine de gingembre confit) et du chutney (encore un mot indien). Les restaurants indiens sont aujourd’hui très nombreux réputés en Grande-Bretagne (ci-contre : l’annonce de l’ouverture d’un restaurant indien à Londres, désormais le plus ancien de la capitale, source ici).

Question nourriture, le mot « tiffin » se traduit par « collation », mais est utilisé en Grande-Bretagne pour désigner une pâtisserie particulièrement roborative. Quant au mot « curry » – adapté au goût local (le fameux « tikka masala ») – il fait partie intégrante de la cuisine britannique. Lors des ventes de charité, les pots de confiture maison côtoient ceux de « ginger preserve » (de la racine de gingembre confit) et du chutney (encore un mot indien). Les restaurants indiens sont aujourd’hui très nombreux réputés en Grande-Bretagne (ci-contre : l’annonce de l’ouverture d’un restaurant indien à Londres, désormais le plus ancien de la capitale, source ici).

Plus surprenant, le terme « juggernaut », qui désigne un convoi lourdement chargé, tire son origine du dieu hindou Jagannath, dont la statue est promenée sur un char lors des célébrations (le quartier de Paris-Gare du Nord, où habite une importante communauté d’origine indienne, fut le théâtre d’une de ces processions le dimanche 22 juin 2025). Encore plus incongrue, surtout pour des Français, est l’expression « in purdah » pour parler de la période précédant des élections nationales, durant laquelle les différentes agences publiques sont tenues de ne procéder à aucune annonce afin de ne pas influencer le vote. « Purdah » est un mot ourdou signifiant « clôture, séparation » – généralement entre les hommes et les femmes. Ainsi le jeune Kim du roman de Kipling s’entretient sur la route pour Lucknow avec une noble dame dont la condition lui interdit de quitter l’intérieur de son attelage, entièrement clos – seule sa voix et la fumée de sa pipe trahissent sa présence derrière la toile tendue.

Une telle imprégnation explique que les Britanniques ne s’offusquent pas de voir se construire mosquées et temples arborant bulbes, coupoles et minarets. A contrario, dans la ville de Reading à l’ouest de Londres, le temple hindou a été installé dans une ancienne église méthodiste dont la façade de brique austère contraste avec les effluves d’encens qui s’en échappent. Les Sikhs sont autorisés à porter leur turban – parfois particulièrement volumineux et coloré – au travail et dans l’administration.

Rappelons que le Brexit s’est certes joué en grande partie sur la question de l’immigration, mais avant tout celle en provenance d’Europe centrale (de Pologne en particulier). L’approche multiculturaliste du Royaume-Uni est un sujet trop vaste pour être abordé ici, mais l’attitude générale est que la diversité de cultures sur un même territoire est une chose positive, et que personne ne devrait être tenu d’abandonner une part de sa culture pour s’intégrer. Plus que de la bienveillance, il s’agit plutôt d’une forme d’indifférence polie – la politesse étant toujours de mise en Grande-Bretagne.

Quand l’Inde colonise la fiction

Une telle attitude dans un contexte colonial aboutit au monde dans lequel se passe dans le film Heat and Dust (bande-annonce ci-dessous) de James Ivory, tourné en 1983 sur la base du roman éponyme de Ruth Prayer Jhabvala. Des Britanniques en tenue de soirée inadaptée à la chaleur indienne se rendent à un grand diner au son de la cornemuse avant de porter un toast au roi George V. Le film se passe en 1920 : un jeune Anglais au service de l’Indian Civil Service prend un poste dans la petite ville de Satipur, accompagné de son épouse, Olivia, dont c’est le premier séjour en Inde. La communauté britannique vit en vase clos, leurs intérieurs meublés à l’européenne avec juste ce qu’il faut d’exotisme (une peau de tigre au mur) et d’adaptation au climat (des moustiquaires et des stores toujours fermés lors de la saison chaude).

Sorte de « Madame Bovary au Raj », Olivia est rapidement gagnée par l’ennui : ses journées sont solitaires, elle supporte mal la condescendance des autres femmes britanniques qui, fortes de leur séjour prolongé en Inde, lui prodiguent moult conseils autour d’une tasse de thé – par exemple, ne jamais se fier aux domestiques indiens males, qui ne pensent qu’au sexe, à cause du climat tropical et de la nourriture épicée.

Elle commet une première transgression lors d’une réception au palais du nawab local lorsqu’après diner elle refuse de se retirer dans le quartier des femmes et décide de rester avec les hommes pour écouter un concert sur la terrasse. Elle se lie alors d’amitié avec le seul Britannique proche des Indiens, Harry Hamilton-Paul, un dandy au statut et la sexualité incertaines, ami et confident à la fois du nawab et de sa mère la begum. Sa présence au palais donne un prétexte à Olivia pour s’y rendre de plus en plus fréquemment et se rapprocher du nawab dont elle tombera enceinte. Transportée à l’hôpital tenu par un médecin britannique, le Dr Saunders, suite à un avortement, elle s’enfuit dans la nuit. Le nawab l’exfiltrera vers une résidence qu’il possède sur les contreforts de l’Himalaya où elle passera le reste de sa vie, jusqu’à sa mort dans les années 60. Les lettres qu’elle envoie à sa sœur restée en Angleterre, entrées en possession de sa petite-nièce Anne, constituent la trame du film.

Le roman de R. Prayer-Jhavabla est raconté du point de vue d’Anne qui entreprend en 1982 un voyage sur les traces de sa grand-tante. Le livre se focalise sur l’Inde moderne, le Raj est certes évoqué mais en arrière-plan, comme un temps révolu – le bâtiment où habitait Olivia est maintenant un hôtel, le palais du nawab est un musée poussiéreux. Le film au contraire, réalisé par le plus britannique des réalisateurs américains (Remains of the Day, et l’adaptation de plusieurs romans d’E.M. Forster, Howards Ends, A Room with a View…), est construit autour d’Olivia : les scènes au palais correspondent en tous points à ce qu’attend le spectateur – à commencer par les innombrables serviteurs moustachus aux turbans chatoyants, agitant l’air moite de leurs grands éventails (les fameux « punka wallahs »).

Mais au-delà de l’aspect romanesque, le film met l’accent sur la profonde méfiance des Britanniques envers les Indiens et la solidarité nationale, voire de “race”, qu’un sujet britannique doit montrer envers ses compatriotes : Hamilton-Paul est méprisé parce qu’il passe trop de temps au milieu des autochtones. Quant à Olivia, elle commet le péché suprême : se donner au nawab. Après sa fuite, les discussions au club portent moins sur son avortement que sur le fait que l’enfant aurait pu être un moyen, pour le nawab sans enfant, d’embarrasser les autorités britanniques. « J’ai vu dès le début qu’elle était corrompue » répète le Dr Saunders, tandis qu’un Hamilton-Paul âgé confie à Anne qu’Olivia n’était tout simplement pas « une bâtisseuse d’empire ».

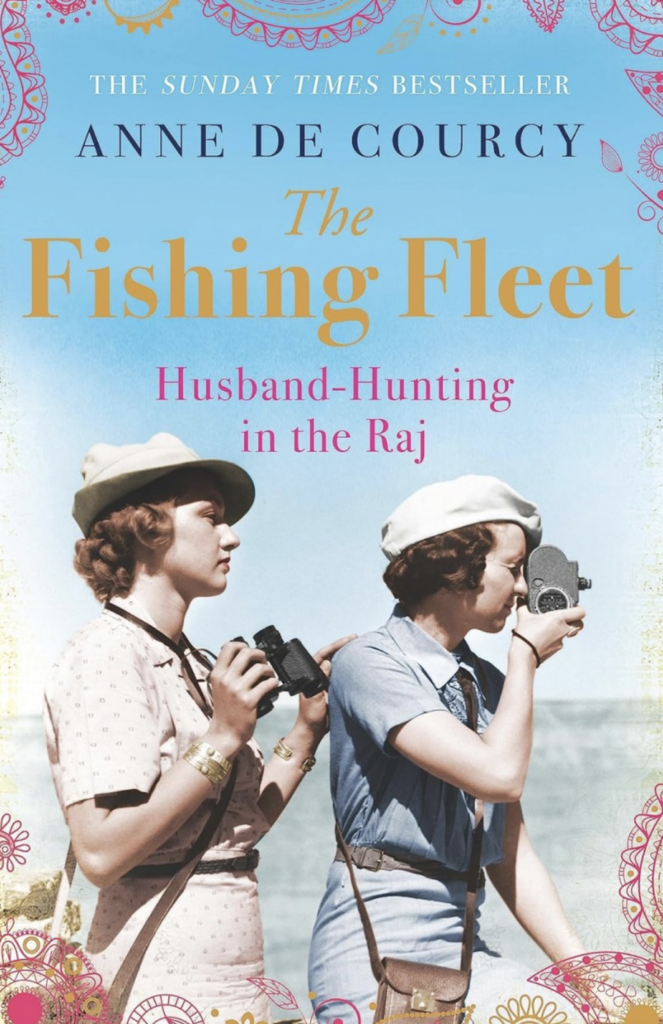

Les femmes décrites par Anne de Courcy dans son livre sorti en 2013 The Fishing Fleet : Husband Hunting in the Raj sont l’exact opposé d’Olivia : cette « flotte de pêche » est composée de jeunes femmes, généralement accompagnées de leurs mères ou d’un chaperon, qui entreprennent à partir de la fin du 19e siècle et ce jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le long voyage (en bateau, via le canal de Suez) vers l’Inde afin d’y trouver un mari. L’Inde n’est même plus un objet de mirages orientalistes, mais un rêve d’ascension sociale. S’il reste un peu de mystère, il se cantonne à certains aspects de la culture hindoue, souvent stéréotypés : le culte de Kali, cette déesse à la peau noire généralement représentée avec la langue pendante et un collier de têtes humaines, ou encore les « fakirs » qui auraient des pouvoirs magiques (comme dans la nouvelle fantastique The Monkey’s Paw, publiée par William Jacobs en 1902 ou, côté français, le fakir Cipaçalouvishni qui apparaît dans Les Cigares du Pharaon en 1934 et dans Le Lotus Bleu en 1936).

Les femmes décrites par Anne de Courcy dans son livre sorti en 2013 The Fishing Fleet : Husband Hunting in the Raj sont l’exact opposé d’Olivia : cette « flotte de pêche » est composée de jeunes femmes, généralement accompagnées de leurs mères ou d’un chaperon, qui entreprennent à partir de la fin du 19e siècle et ce jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le long voyage (en bateau, via le canal de Suez) vers l’Inde afin d’y trouver un mari. L’Inde n’est même plus un objet de mirages orientalistes, mais un rêve d’ascension sociale. S’il reste un peu de mystère, il se cantonne à certains aspects de la culture hindoue, souvent stéréotypés : le culte de Kali, cette déesse à la peau noire généralement représentée avec la langue pendante et un collier de têtes humaines, ou encore les « fakirs » qui auraient des pouvoirs magiques (comme dans la nouvelle fantastique The Monkey’s Paw, publiée par William Jacobs en 1902 ou, côté français, le fakir Cipaçalouvishni qui apparaît dans Les Cigares du Pharaon en 1934 et dans Le Lotus Bleu en 1936).

Ces jeunes Anglaises en partance pour l’Inde « n’étaient découragées ni par le manque de confort ni par les dangers du voyage, pas même par le taux de mortalité élevé des Britanniques travaillant en Inde. Ce qui les attendait était le Saint Graal de la demoiselle victorienne : un vivier de célibataires disponibles disposant d’une sécurité financière » (Anne de Courcy) – autrement dit, un fonctionnaire de l’Indian Civil Service avec de bons émoluments. Sur place se tient une sorte de rallye ou speed dating avant la lettre, fait de bals, cocktails, parties et courses de chevaux. Les fonctionnaires, civils et militaires, sont souvent en permission et n’ont guère le temps de faire ample connaissance : les mariages sont expéditifs et la jeune épouse se retrouve souvent, comme Olivia, dans un poste éloigné.

La réalité du « chacun chez soi »

Se pose alors la question de l’éducation de la progéniture issue de ces unions : un des effets indirects de la présence croissante des Britanniques en Inde pointé par A. de Courcy est l’essor tout au long du 19e siècle d’une autre fameuse institution de l’ère victorienne : le pensionnat. Parfois dès l’âge de 7 ans, les enfants nés en Inde sont envoyés en Grande-Bretagne pour y faire leur scolarité, autant par peur des maladies tropicales que par crainte qu’ils ne « turn native » selon l’expression consacrée – autrement dit qu’ils n’adoptent des usages autochtones, voire un accent particulier. Le plus ancien de ces pensionnats est le Cheltenham College, dans la ville du même nom dans le Gloucester, fondé en 1841.

La ville était également prisée par les fonctionnaires coloniaux pour y prendre leur retraite, ce qui explique que certaines maisons y portent, encore aujourd’hui, des noms tels que « Little Haveli » ou « Taj Mahal », et comprennent des galeries et vérandas « comme aux colonies ». Ces retraités qui retournaient au pays avec des pensions confortables et un stock d’anecdotes exotiques, mais également un souvenir nostalgique et figé de l’Angleterre furent notamment moqués par les auteurs satiriques qui chroniquèrent les dernières années de l’Empire britannique – à l’instar de Somerset Maugham ou Evelyn Waugh.

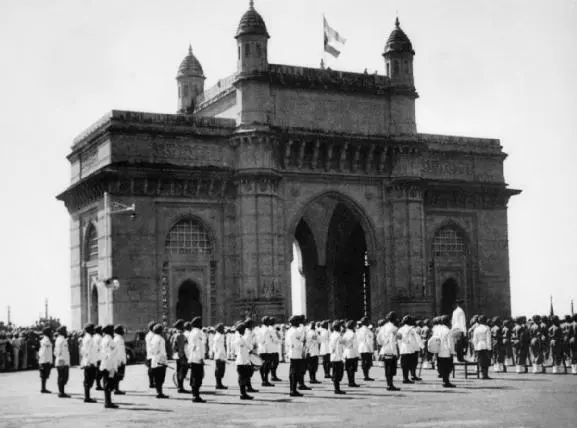

Cette distance, ce refus de se mélanger tout en ayant une certaine connaissance du pays, expliquent le fait que la décolonisation de l’Inde fut relativement consensuelle et ordonnée – du moins du côté britannique : les fonctionnaires civils et militaires se retirent en bon ordre suite à la promulgation le 14 août 1947 de l’Indian Independence Act, alors même que la partition entre l’Inde et le Pakistan furent à l’origine des pires massacres et déplacements de population que connurent le sous-continent. Le « Raj » prit officiellement fin le 28 février 1948 lorsque les dernières troupes britanniques présentes en Inde, la Somerset Light Infantry, passèrent symboliquement sous l’arche de la Gateway of India sur le port de Bombay (la ville ne sera rebaptisée Mumbai qu’en 1995), saluée par 21 coups de canon.

D’une manière assez ironique, la résistance la plus forte à l’indépendance viendra des princes locaux que les Britanniques avaient maintenus en place, lesquels craignaient de perdre leur statut. Ainsi, le Nizam de Hyderabad, dont le royaume couvrait une bonne part de l’Inde du Sud, crut un temps pouvoir rester indépendant : il fut renversé par l’armée indienne lors de l’opération « Polo » en septembre 1948 et son royaume découpé en trois États – le Telangana, le Karnataka et l’Andrah Pradesh. L’indépendance de l’Inde a eu raison de son désir d’indépendance.

- Première partie de cette série : Comment les Britanniques ont pris le pas sur les Français en Inde

- Deuxième partie : Des Britanniques pas si flegmatiques

Quelques suggestions de lecture:

- Des Britanniques pas si flegmatiques (exploration de l’histoire coloniale de l’Inde 2/3)

- Comment les Britanniques ont pris le pas sur les Français en Inde (exploration de l’histoire coloniale de l’Inde 1/3)

- De l’influence des mythes sur la pratique des affaires : le point de vue d’un Indien

- Gestion des Risques Interculturels – 6 articles de 2013

- Tension sur l’Everest – exploration de failles culturelles entre Sherpas et Européens

- Ce que la Chine, l’Inde et le Brésil fabriquent dans l’atelier de l’histoire

Derniers commentaires